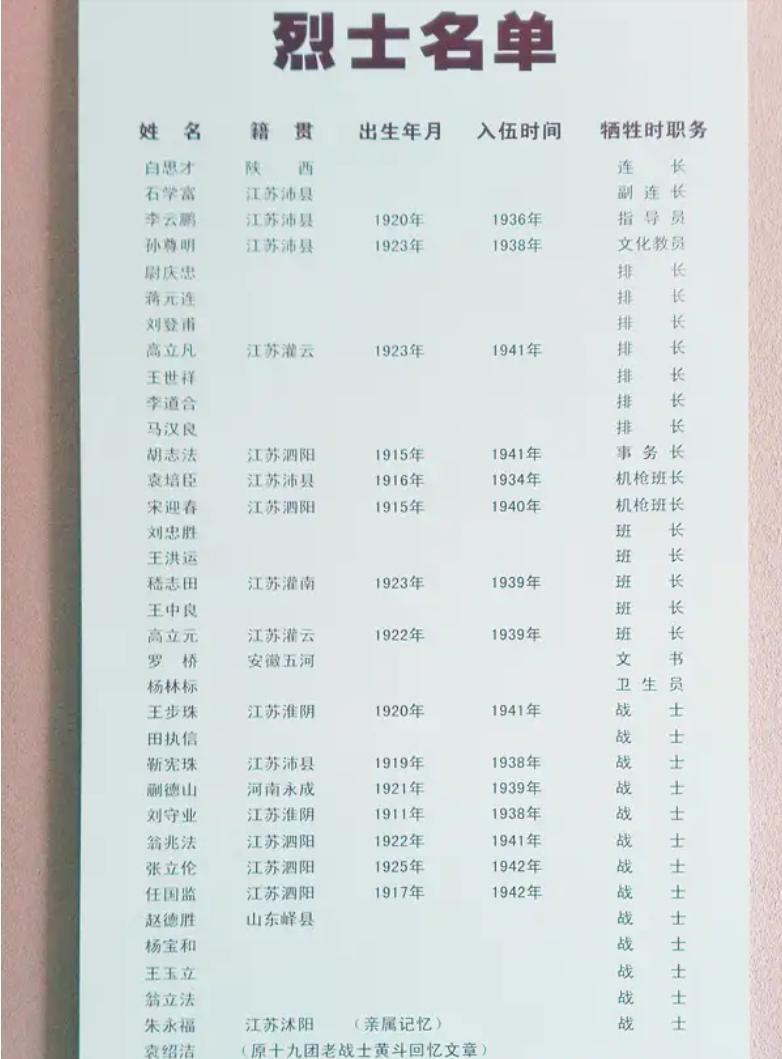

九三阅兵中“刘老庒连”旗帜上的“庒”字为啥多了一点?其实,这个“错字”背后,是一段惊天地泣鬼神的壮烈历史,一场穿越82年的精神传承。 这面旗帜上一个看似“错误”的墨点,实则是穿越时空的精神坐标,连接着生者与逝者的永恒契约。历史学者汤因比曾说:“历史是胜利者的宣传,也是幸存者的记忆。”而这一点,既是记忆的坚守,也是对胜利最深沉的诠释。 1943年春,侵华日军对苏北淮海抗日根据地展开残酷“扫荡”。为掩护群众与党政机关安全转移,新四军第3师第7旅第19团一部奉命阻击各路日军。 3月18日凌晨,19团2营4连在淮阴刘老庄陷入敌人重围。面对日军第十七师团3000余名鬼子,4连82名勇士在连长白思才和指导员李云鹏指挥下,毫不畏惧,据守交通壕沟内跟鬼子死磕。 军事历史学家曾指出:“这场战斗的惨烈程度在中国抗战史上极为罕见。日军弹药消耗量远超预期,仅一个小队就发射了63枚炮弹,几乎耗尽全部弹药储备。” 在这场持续12小时的阻击战中,战士们子弹打光了就用枪托砸,枪托砸碎就用铁锹砍,铁锹砍断就用双手掐,手臂负伤就用牙齿咬。他们击退日军五次冲锋,经受了数小时炮击,战斗近12小时,毙伤日、伪军170多人后,全部壮烈牺牲。 交通壕内遗体叠压三层,有的仍握着未爆炸的手榴弹,有的已烧成焦炭难以辨认。之后,当地党委从附近几十个村里挑了82个青壮年,又补齐了这支部队。 但他们并未使用新旗帜,而是把原来那面写着“刘老庒连”的战旗拿出来缝好,字也没改,哪怕“庒”字不是规范写法,也一笔没动。 所以,阅兵式上出现的“刘老庒连”旗帜,“庒”字多了一点,并非笔误,而是刻意保留的历史原貌。其实,“庒”也是“庄”的异体字,在过去的文献和书法作品中经常出现。 2000年颁布的《中华人民共和国国家通用语言文字法》规定异体字为非规范汉字,但对具有特殊历史意义的标志给予例外保留。阅兵仪式上使用的“庒”字就属于经有关部门批准的特殊情况。 其目的就是不能让英雄们找不到自己的部队,因为82位烈士用生命捍卫的旗帜,不能因为时代变迁而改变模样。那多出来的一点,就成为了一种识别标志,一种精神符号,一种让烈士英魂能够认出自己队伍的暗号,为英魂指引归途。 这并非迷信,而是一种深深的执念与纪念。这种执念让这支连队从未断过传承,从战争时期到现在,他们经历过抗战、解放战争、朝鲜战争、边境行动、维稳、抗震、抗疫等众多硬仗,但旗帜没换、名字没改、风格也始终没变。 如今,连队的新兵编号已从“83号”编到了“六千多号”。每个新兵进连队第一课,就是拉到连史馆,对着82个烈士的名字默哀敬礼。这既是对历史的敬畏,也是对精神的传承。 现在,“刘老庄连”已改编为驻冀部队第82集团军某合成旅4连,他们在各个时期都表现出色:在跨区演习、国庆阅兵、国际维和、抗洪抢险等重大任务中屡建新功。 2010年青藏线雪灾,运输中断,是他们带头破雪清路,连续8天没合眼,把几百吨物资运进牧区。 2013年四川雅安地震,通路全部阻断,是他们背着装备徒步十几公里进入重灾区,救出被困群众一百多人。 2020年武汉抗疫最艰难的时候,是他们第一批进驻方舱,干运输、做消杀、运物资、帮医护顶班。 阅兵式上,旗帜上多出来的那一点墨,恰似杜甫笔下“点染江山如有意,扶持天地不知功”的意境。这一点,轻如鸿毛,重如泰山;小如微尘,大如乾坤。 “历史不是包袱,而是导航。”这一点,导航着民族精神的方向,标注着英雄回家的坐标。这一点,山河认得,岁月认得,英魂认得!