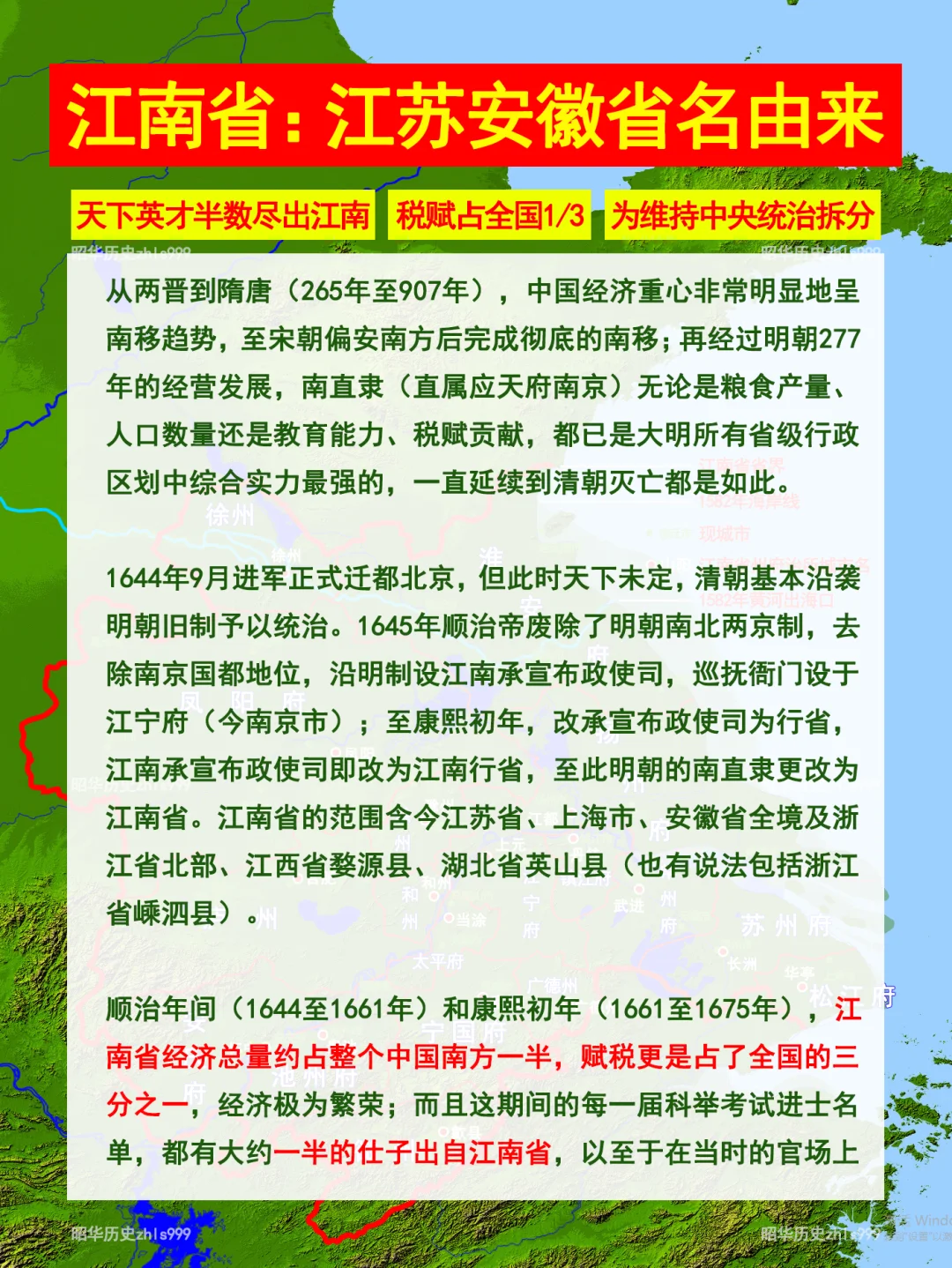

从两晋到隋唐(265年至907年),中国经济重心逐渐南移,至宋朝完成彻底南移;经过明朝277年经营发展,南直隶(直属应天府南京)无论是粮食产量、人口数量还是教育能力、税赋贡献,都已是大明所有省级行政区划中综合实力最强的,一直延续到清朝灭亡都是如此。

1644年9月清军迁都北京,但此时天下未定,清朝基本沿袭明朝旧制予以统治。1645年顺治帝废除了明朝南北两京制,去除南京国都地位,沿明制设江南承宣布政使司,巡抚衙门设于江宁府(今南京市);至康熙初年,改承宣布政使司为行省,江南承宣布政使司即改为江南行省,至此明朝的南直隶更改为江南省。江南省的范围含今江苏省、上海市、安徽省全境及浙江省北部、江西省婺源县、湖北省英山县(也有说法包括浙江省嵊泗县)。

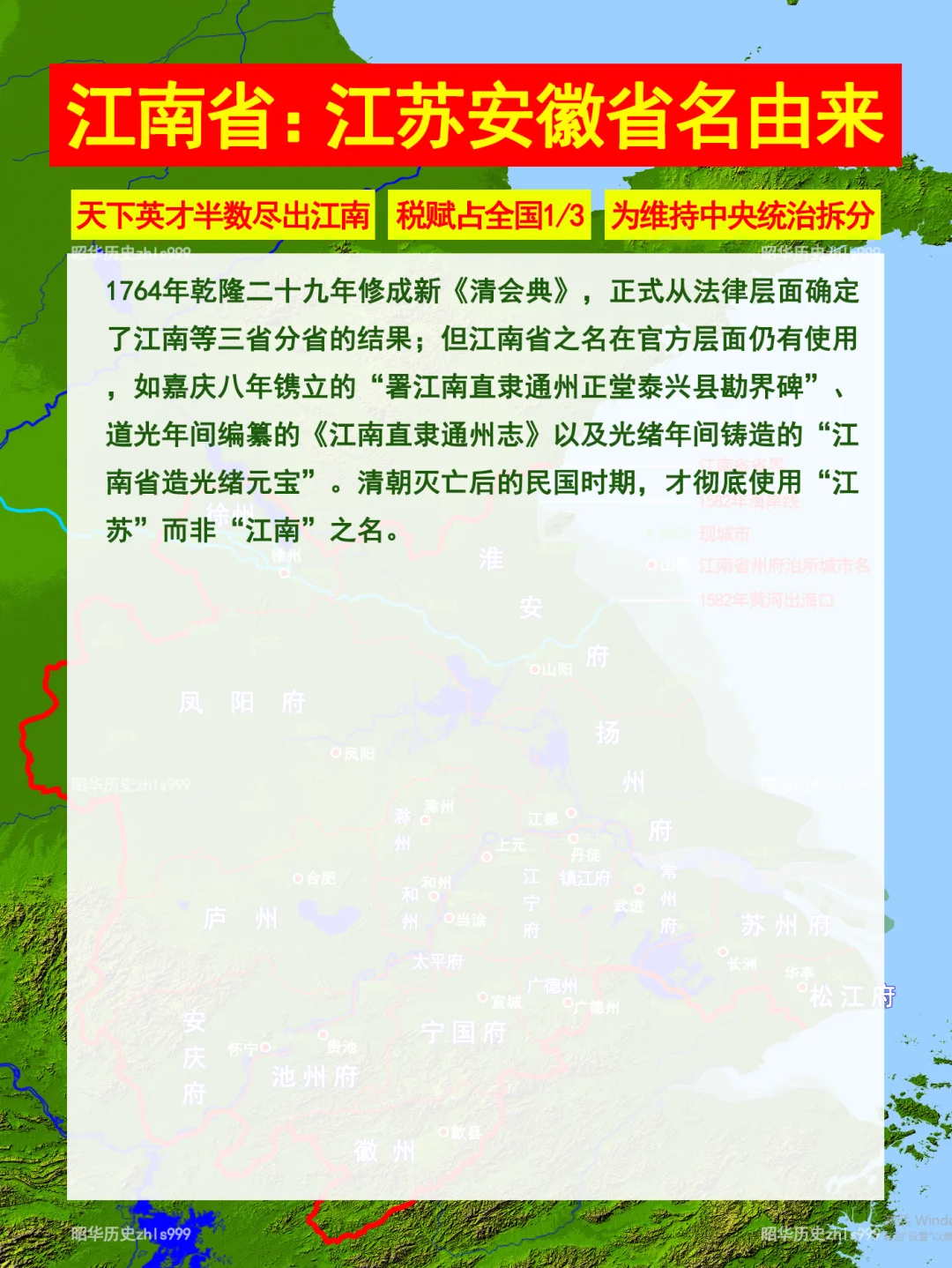

顺治年间(1644至1661年)和康熙初年(1661至1675年),江南省经济总量约占整个中国南方一半,赋税更是占了全国的三分之一,经济极为繁荣;而且这期间的每一届科举考试进士名单,都有大约一半的仕子出自江南省,在当时官场上出现了“天下英才,半数尽出江南”的说法。

江南省优越的地理位置,使其进可图北京、退可守江淮,还经济发达、人口众多,加之出身江南省各级官员已经通过科举考试在清帝国的统治阶级内部形成了一张巨大的关系网,如果有反清复明势力的带动,江南省势必会成为清廷的心头大患。

1661年,拥护明朝的郑成功通过八个月的艰苦战斗,成功从荷兰手中收复台湾。同年,顺治帝将江南省拆分为江南右和江南左两个同级省,以期破解江南一省独大忧虑维持中央统治。但这两个名字并不好听,于是:

“江南右”取江宁府、苏州府首字,改称江苏省。

“江南左”取安庆府、徽州府首字,改称安徽省。

这便是今安徽省、江苏省行政辖区和名字的由来。

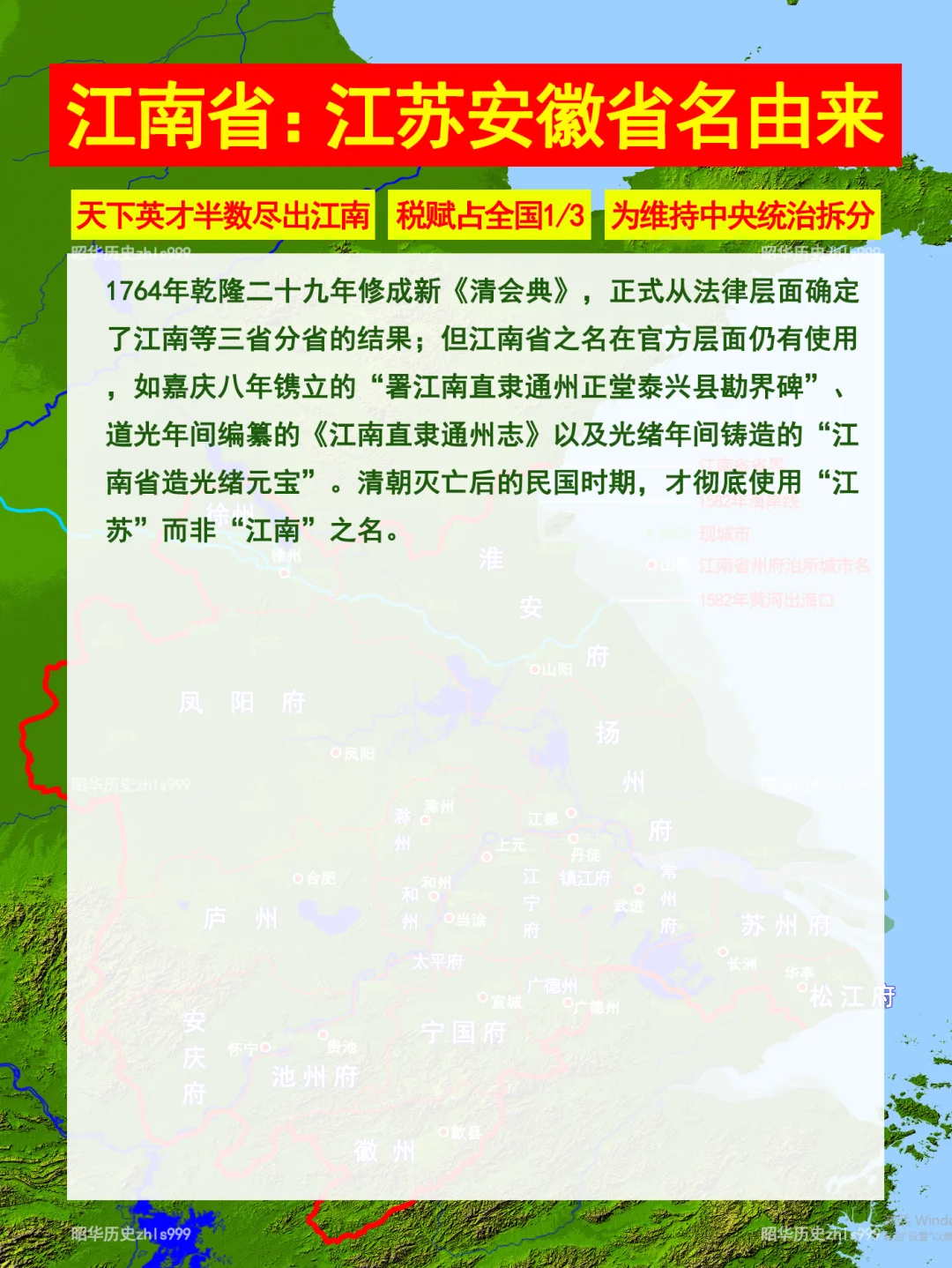

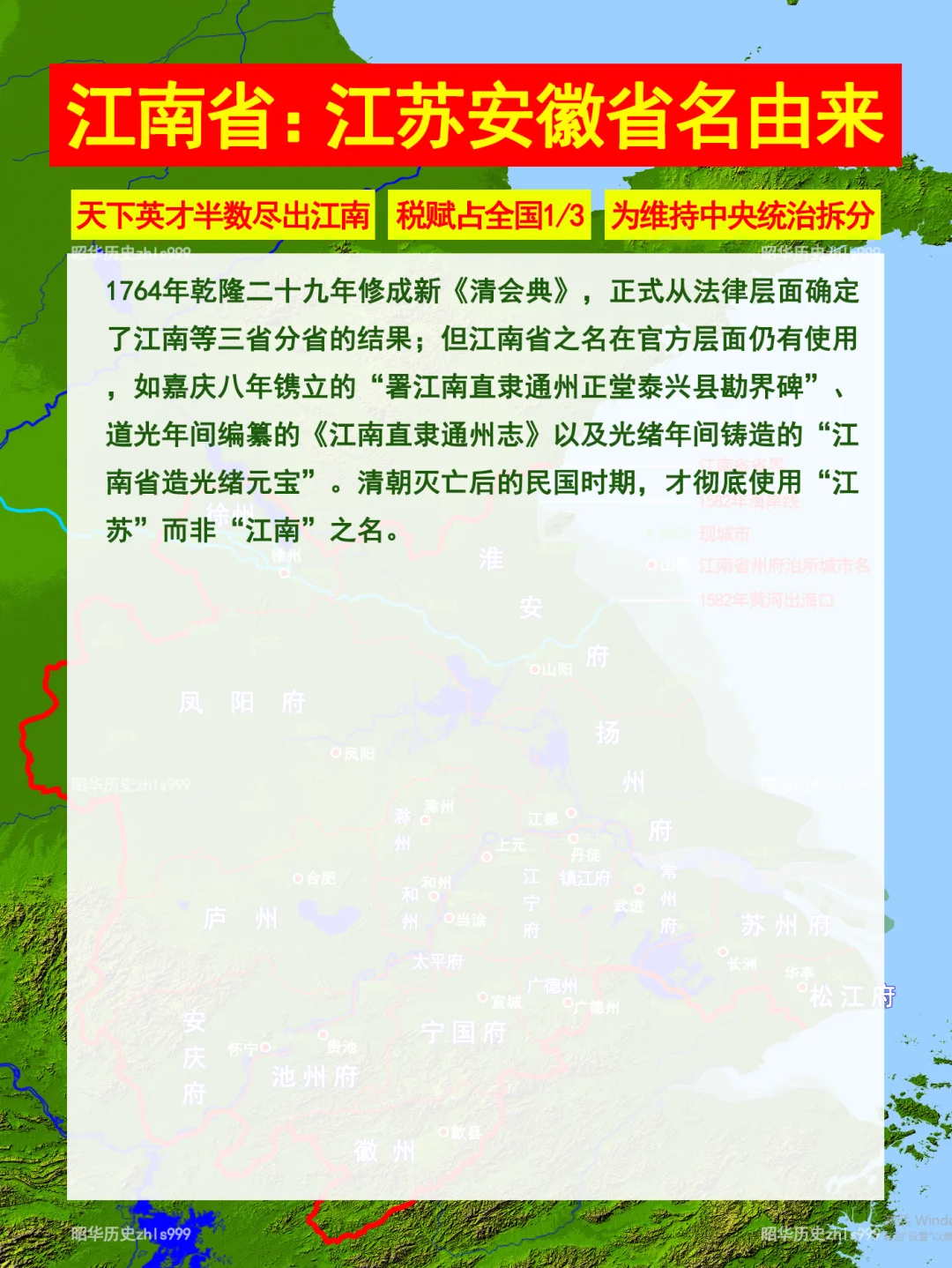

尽管江南省行政上已被拆分,但“江南”作为省名在有被沿用至清末,整个清代都是江南省向安徽省、江苏省过渡阶段:1723年雍正撤销江南省的行政区划,1764年乾隆修成新《清会典》从法律层面确立江南分省;嘉庆年的“署江南直隶通州正堂泰兴县勘界碑”、道光年的《江南直隶通州志》、光绪年的“江南省造光绪元宝”都表明江南省名仍有使用。