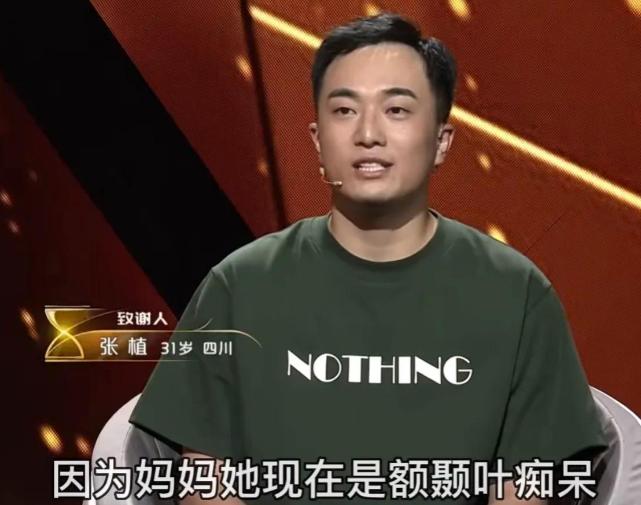

2021年,四川30岁男子每天和57岁母亲一起睡,他洗澡时,母亲也待在浴室,他不叫她"妈妈",而是叫她"袁妹妹",有人因此对他说三道四,不料男子并不在意,反而不再工作,24小时和母亲呆在一起。 川北的老巷子刚浸过雨,青石板滑溜溜的。 张植扶着袁家凤慢慢走,手里攥着条干毛巾,时不时给她擦额头的汗。 “袁妹妹,累了就歇会儿。” 他侧过头说。 五十七岁的女人没应声,只是把他的手抓得更紧。 这声 “袁妹妹”,街坊们听了快三年,从起初的诧异到后来的习以为常 —— 就像看惯了这对母子同睡一张床,看惯了洗澡时男人守在浴室门口。 没人知道这称呼的由来,除了张植自己。 那是母亲病情加重后的某天,她突然指着镜子里的自己,含糊地说 “妹妹”。 他心里一动,顺着喊了句 “袁妹妹”,老人竟笑了,眼角的皱纹堆成一团,像藏着年轻时的模样。 自那以后,“妈妈” 两个字就被他收进了心底,成了专属回忆的密码。 五年前,这密码还清晰得很。 那时袁家凤还能炒一手香飘整条巷的回锅肉,能在菜市场跟摊主讨价还价,能在张植下班时,扶着门框喊他 “植儿”。 变故是从忘事开始的,先是忘了关煤气,再是忘了刚说过的话,直到有天在超市拿了东西就走,被当成小偷,张植才慌了神。 医院的诊断书冷冰冰的:额颞叶痴呆。 医生说这病像块橡皮擦,会一点点擦掉记忆。 张植不信,他在城里工地搬砖,每个月寄钱回家,让母亲买营养品,以为能把记忆 “补” 回来。 直到三年前接到电话,说母亲脑溢血倒在了地上。 抢救室外的走廊,比冬天的工地还冷。 母亲醒了,半边身子却动不了,说话也磕磕绊绊。 医生说痴呆症没药能治,只会越来越重。 张植算了笔账:请护工每月五千,加上药费,他搬砖挣的八千块根本不够。 更让他揪心的是,母亲见了护工就像见了仇人,抄起扫帚就打,嘴里喊着 “别抢我的植儿”。 辞工那天,工头骂他傻。 张植没辩解,收拾好行李回了巷子里的老房子。 他把母亲的床挪进自己屋,床头放了个旧木凳,夜里母亲一翻身,他就醒。 给她洗澡,得先把水温调到三十八度,用手搅着试三遍,自己搬个塑料凳守在门口 —— 母亲偏瘫的那只手使不上劲,前两年在浴室摔过一次,额角缝了五针,他至今不敢想。 喂饭时,他把碗搁在膝盖上,一勺一勺吹凉了递过去。 母亲吃得慢,他就陪着嚼,像极了小时候母亲喂他吃饭的样子。 十二岁那年父亲走了,母亲背着发高烧的他走五公里山路,摔了三回,膝盖流着血,却把他护得紧紧的。 这些事,母亲忘了,张植没忘。 去年冬天,母亲半夜烧到三十九度。 张植裹着她往医院跑,雨里摔了三回,膝盖蹭得血肉模糊,怀里的人却始终没松过手。 医生说再晚半小时就危险了,病床上,母亲突然抓住他的手,含糊地说 “植儿…… 对不住”,他红着眼圈给她擦脸,没说话。 后来他开了个视频账号,叫 “植树和袁妹妹”。 没什么花哨内容,就是些日常:凌晨两点给母亲掖被角,牵着她在广场上转圈,带她去天安门时,她站得笔直的样子。 有人说他 “啃老”,他发了段母亲摔下床的监控;有人问值不值,他发了张旧照片 —— 母亲当年背他看病时,沾了血的旧拖鞋。 私信渐渐多了起来。 武汉的男人说,他为患阿尔茨海默病的母亲辞了职,天天陪她玩 “过家家”;杭州的姑娘寄来漫画,上面画着 “先穿袜子再穿鞋”,是给痴呆父亲的指南。 张植建了个群,大家在里面说难处,也说那些旁人不懂的暖 —— 比如母亲突然认出他的瞬间,比如她偷偷把碗里的肉夹给他时,像个做错事的孩子。 这天午后,阳光穿过梧桐叶,落在袁家凤脸上。 她坐在藤椅上打盹,张植蹲在旁边择菜。 “袁妹妹,” 他轻声说,“等天暖了,带你去看桃花。” 老人没醒,但嘴角轻轻翘了翘。 巷口传来邻居的说笑声,大概又在聊这对母子的 “怪事”。 张植没抬头,手里的青菜择得仔细,就像这一千多个日子,不慌不忙,却把每分每秒都护得周全。 有人说他 “傻”,放着好好的工作不干,天天围着生病的母亲转,可这 “傻” 里藏着多少旁人不懂的孝心啊。 母亲养他小,他陪母亲老,本来就是天经地义的事,只不过他用了更笨拙也更真诚的方式。 也有人觉得母子同床、浴室陪护 “不合规矩”,但换个角度想,当母亲病得像个孩子,连自己都护不住时,儿子的守护难道不是最该有的样子吗? 那些所谓的 “规矩”,在生死相依的亲情面前,实在太轻了。 那么到最后,你们怎么看的呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!