寒邪致汗:阳气内虚之阴汗证辨治探微

世人皆谓“热则汗出”,然中医经典早已揭示“寒亦能致汗”。《素问·阴阳应象大论》云:“阳在外,阴之使也;阴在内,阳之守也。”若阳气内虚,寒从中生,阴失固守,则汗随气泄。此非外感寒邪,实为内寒逼津外泄之“阴汗证”。

一、阴汗之机:阳气内虚,阴失所主

《景岳全书·汗证》直言:“汗发于阴而出于阳,其根本在阳气之充固。”阴汗之生,非因热迫津泄,而是阳气衰微,寒凝于内。

1. 阳气消损,真元失守

大惊大恐、病后产后、吐泻失血等,皆可耗伤真阳。张景岳谓:“气去则汗随泄”,正如灯油枯竭而火光摇曳,阳气欲脱则津液失固。

2. 阴胜格阳,寒极汗出

《伤寒论·辨脉法》云:“极寒反汗出,身必冷如冰。”此乃阴寒内盛,逼迫残阳外越,形成“真寒假汗”之危候。犹如寒冬井口腾蒸气,内寒极而外现假热之象。

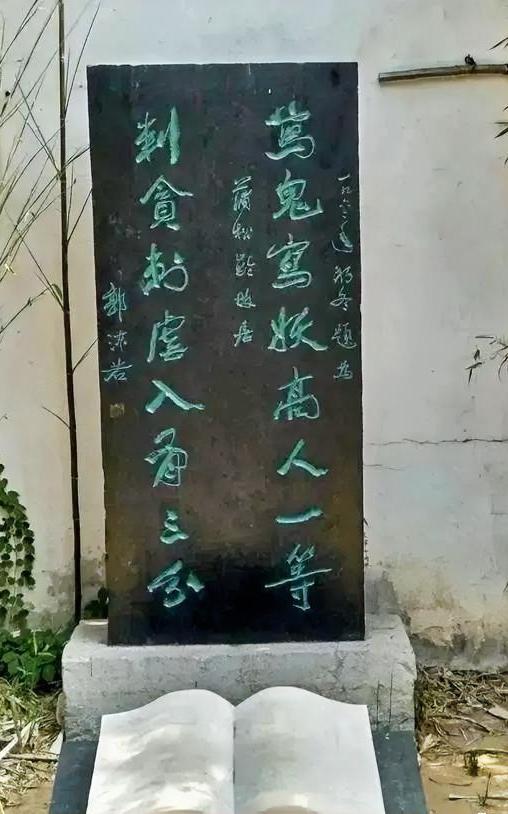

二、经典佐证:阴阳离决之兆

1. 《内经》示警

《素问·阴阳应象大论》明言:“阴胜则身寒汗出,数栗而寒,寒则厥。”指出阴寒内盛时,汗出伴畏寒、厥逆,甚则腹满(中阳衰败)至死。

2. 仲景论厥阴病

《伤寒论》中“大汗出,热不去,内拘急,四肢疼”之证,乃寒邪内侵、阳气外亡之候。仲景以四逆汤类方回阳救逆,正是治阴汗之典范。

三、治则之法:扶阳固本为要

阴汗之治,绝非敛汗止涩可解,当分轻重缓急:

1. 微虚者:温中益气

略扶正气,其汗自收。可仿《和剂局方》之参苓白术散健脾益气,或黄芪建中汤温中固表。

2. 甚虚者:回阳救逆

“非速救元气不可”,必用姜、桂、附子之类。张仲景之四逆汤(附子、干姜、甘草)、参附汤,皆為挽垂绝阳气之良方。正如《医宗必读》所言:“回阳则汗止,益气则阴固。”

四、临证启示:辨汗之阴阳

1. 识汗之性

· 阴汗:汗冷质稀,身凉不温,口淡不渴,脉沉微弱。

· 阳汗:汗热黏稠,身热面赤,渴喜冷饮,脉洪数。

2. 防误治之弊

若见汗止汗,投以麻黄根、浮小麦等敛涩之品,必致寒邪闭内,如《温病条辨》所诫:“误涩则邪锢难解。”

阴汗一证,实为阳气存亡之镜鉴。张景岳慨叹:“医者不识阴阳,开口动手便错。”唯有深究《内经》《伤寒》之奥义,方知寒能致汗之理,明扶阳固本之要。治汗如治国,阳气为守疆之将,阳充则津液自安其位,此乃中医“治病求本”之大智慧也。