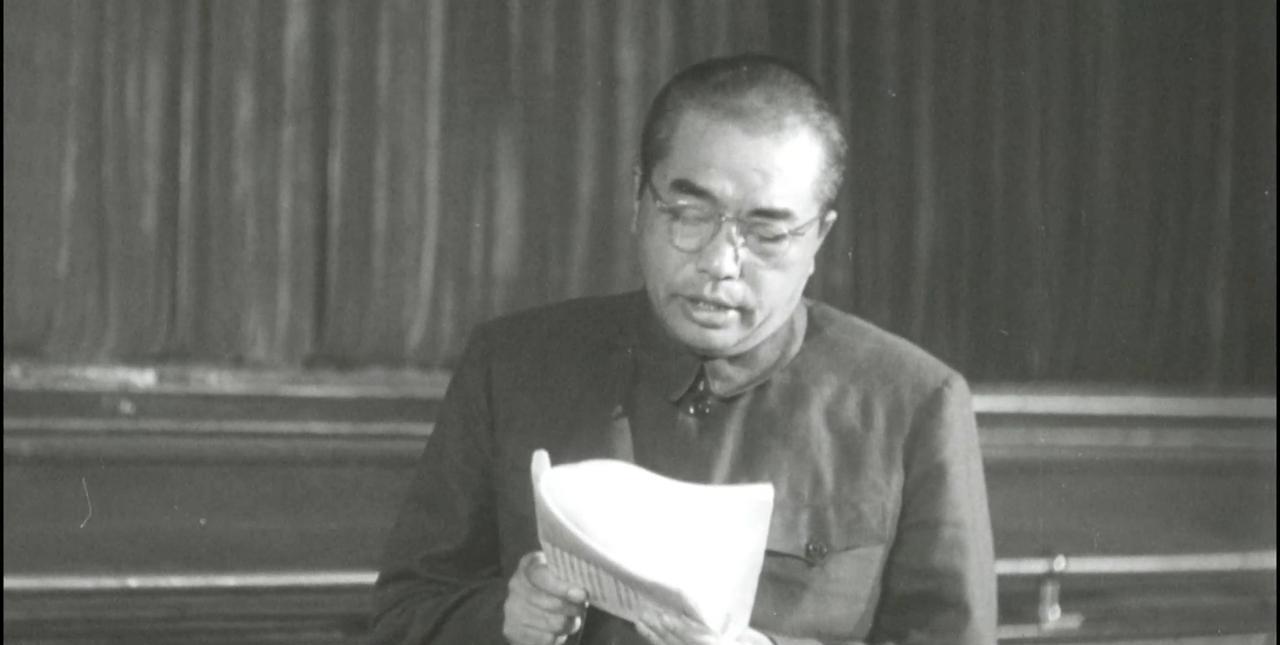

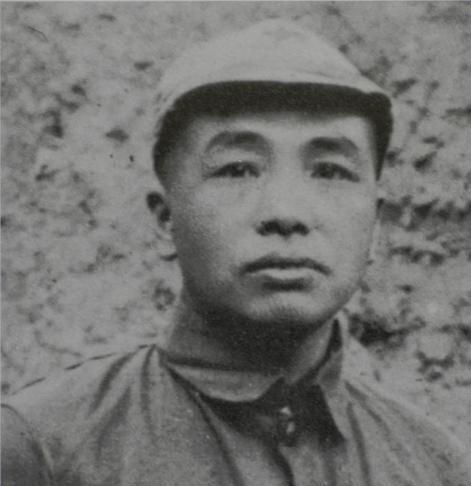

庐山会议后,彭德怀自己动手和工作人员一起收拾什物,室内器具全部上交;崭新的蔚蓝色元帅服,上交;狐皮军大衣、绿呢军服,上交;毕生征战的荣誉:一枚枚金光闪耀的勋章,上交;警卫参谋把辛亥革命元老廖仲恺夫人何香凝绘赠志愿军司令员的一幅《猛虎图〉卷起来,想要留下,彭德怀也是斩钉截铁的两个字:“上交!”留下的东西是装了20余箱的书,几件换洗衣服和随身用品。临去的时刻,还是有几件东西深深牵系着他的感情:一枚中央苏区颁发的红星奖章,8块从红军时期分给他的伙食尾子中积攒下来、保存至今的银元,一支佩带多年的左轮手枪,还有一包历史材料,这4件东西一直被他珍藏在小保险柜内。 1898 年 10 月 24 日,彭德怀出生于湖南湘潭乌石乡彭家围子的一个贫苦农家 ,彼时的中国,正深陷半殖民地半封建社会的泥沼,内忧外患不断,百姓生活苦不堪言。彭德怀的降临,并没有给这个贫困的家庭带来多少喜悦,反而让本就艰难的生活更加沉重。 命运似乎从一开始就对彭德怀充满了恶意。在他 6 岁时,母亲不幸病逝,家庭的顶梁柱轰然倒塌。不到两个月,尚在襁褓中的弟弟也因饥饿永远地离开了人世。而父亲又患上了严重的哮喘病,身体每况愈下,根本无法下田干活 。生活的重担如同一座大山,无情地压在了年幼的彭德怀身上,他不得不辍学,从此告别了无忧无虑的童年时光。 从 8 岁起,彭德怀便开始了他艰辛的谋生之路。每天天还未亮,他就上山砍柴,然后背着沉重的柴禾去集市上售卖,只为换得那微薄的收入来维持一家人的生计。除此之外,他还替富裕人家看过牛,在土煤窑做过拉 “孔明车” 和背煤的童工 。在土煤窑那黑暗潮湿、狭小逼仄的环境里,彭德怀每天都要承受着高强度的劳动,稍有不慎还会遭到打骂。但即便如此,他依然咬牙坚持着,因为他知道,自己是这个家的希望。 后来,他又到湘阴县属的西林围当过堤工 。在那里,他每天都要在泥水中劳作,挑着沉重的土担子,从早到晚,周而复始。长期的负重劳动,让他的身躯渐渐变得两肩宽阔而背微驼 ,但他从未有过一丝抱怨,只是默默地承受着生活的苦难。 这些社会底层的苦难生活,就像一把把利刃,刺痛着彭德怀的心,让他饱尝了人间的辛酸苦辣 。但也正是这些经历,让他有机会广泛接触劳苦大众,深刻地了解到他们的悲惨境遇。看到那些被剥削被压迫的人民,在贫困和苦难中苦苦挣扎,彭德怀的心中充满了同情和愤怒,对这个不公平的世道也愈发愤懑不平 。 在彭德怀 10 岁那年的正月初一,这本该是阖家团圆、欢乐喜庆的日子,可他的家里却冷冷清清,无米下锅 。而临近的富豪家却是鞭炮连天,热闹非凡。强烈的反差,让彭德怀心中充满了不甘和无奈。为了不让家人挨饿,他只好带着二弟,第一次去当叫花子 。他们走街串巷,向人乞讨,可得到的却大多是白眼和冷漠。经过一天的奔波,他们才讨得半碗饭和一小片肉 。即便如此,这点微薄的食物也让他们感到无比珍贵。 然而,第二天彭德怀却因 “讨米受人欺侮” 而不愿再去 。他无助地看着年过 70、白发苍苍的祖母,带着二弟和不到 4 岁的三弟,在寒风凛冽、雪花横飞中拄着棒子,一步一扭地走去乞讨 。那一幕,深深地刺痛了彭德怀的心,他的内心充满了痛苦和自责,那种 “真如利刀刺心那样难过” 的感觉,让他终生难忘 。 后来,在外出赚钱养家糊口的过程中,彭德怀不仅 “知道了富农和资本家对雇工的残酷剥削” ,还亲眼目睹了社会的贫富悬殊。在湖南最富的地区,一边是富人的奢侈挥霍,另一边却是穷人的家无隔宿之粮 。像他家那样的赤贫户,在当时比比皆是 。而高利贷的剥削方式更是五花八门,年息高达百分之百 ,让穷人根本无法翻身。这些残酷的现实让彭德怀深刻地认识到,富人的财富都是穷人的 “血汗和骨肉累积起来的” 。 俗话说 “官逼民反”,彭德怀心中的反抗意识也在这些不公和苦难中悄然萌发 。他开始从与地主家的 “步山狗” 斗,与囤积居奇的富农斗,与克扣工人工资的堤工局斗 。这些小小的抗争,虽然看似微不足道,但却是他反抗意识的初步体现。后来,他入湘军当兵,组织救贫会和士兵委员会等 ,这些行为可以说都是他反抗意识的延伸 。他渴望通过自己的力量,为那些受苦受难的人民争取一些公平和正义,改变这个黑暗的世道 。

![大逆不道的女婿伤了岳父母的心,咋办?[裂开]](http://image.uczzd.cn/6185833705406843139.jpg?id=0)