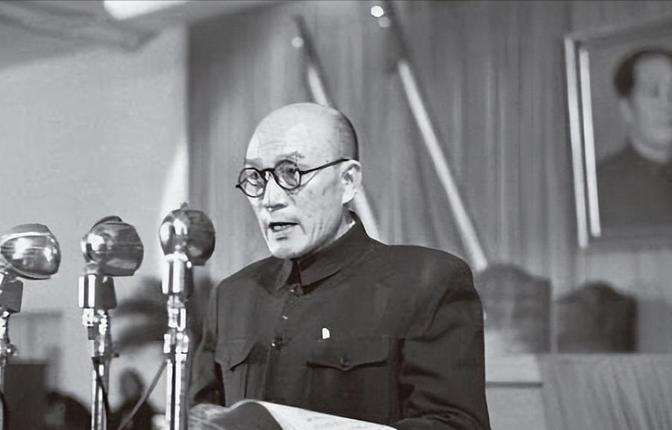

1958年武汉大学校长李达带着一沓报纸走进毛主席在郑州的住处。 李达的经历,是一部浓缩的中国革命史。他1890年出生在湖南零陵一户穷苦佃农家,小时候家里连像样的桌子都没有,他就趴在土炕上读书写字,抄古文、练算术,硬是凭着天资和苦学考上了永州苹州中学。那年月,乡下孩子能上中学可不容易,他穿着补丁衣服,背着干粮走几十里路去考试,愣是拿了优等成绩。 1913年,他靠官费去了日本留学,东京的繁华街道没让他分心,他整天泡在书堆里,啃马克思主义的原著,翻译《唯物史观解说》,字字句句都在为中国的革命火种添柴。1917年他因病回国,身体不好但脑子没停,1918年又考进日本第一高等学校,翻译《马克思经济学说》,那时候他住的小屋子连暖气都没有,手冻得发僵还握着笔。1920年回上海,他和陈独秀挤在石库门的小房子里,筹建共产主义小组,印《共产党》月刊,油墨味儿弥漫在窄巷里。 1921年,他作为中共一大代表,参与了党的诞生,忙着整理会议记录、筹办人民出版社。1923年,他因理念不合退出中共,但没丢下马克思主义,抗战期间在湖南大学教书,讲唯物辩证法,学生挤满教室听他讲。1949年,他帮着促成湖南和平解放,新中国成立后先当湖南大学校长,1952年调到武汉大学,站在珞珈山下,他一心扑在哲学教学和研究上,写出《社会学大纲》,成了马克思主义哲学的扛鼎之作。 1958年春天,李达坐了十几个小时的火车,从武汉赶到郑州,手里攥着一摞报纸。这些报纸上全是当时流行的“放卫星”报道,什么“亩产万斤粮”“14岁女孩一夜成哲学家”,标题一个比一个离谱。他翻着这些报道,眉头越皱越紧。作为一个搞理论的老革命,他最看不得这种浮夸风。报纸上吹得天花乱坠,可田里稻子长得再好也不可能一夜蹿到房顶,14岁的小孩再聪明也成不了哲学家。这些报道不是鼓舞人心,是在糊弄人。他觉得,这种风气不刹住,国家建设要走歪路。 那时候,毛主席刚在成都会议上提出“破除迷信”,想靠群众的干劲儿加速建设,李达完全支持这份热情,但他认为,热情得有科学做底子,不能瞎来。他带着报纸找到毛主席,就是要当面把这事说清楚。争论中,他一条条摆事实,讲道理,指出那些夸张的数字和故事是怎么违背客观规律的。毛主席听后,抽着烟,沉思良久。 第二天,李达写了一封信,坦诚地说自己昨天言辞激烈,但都是为了国家大事。毛主席看了信,特意让秘书转告,说他的批评像苦药,刺耳但有用。这场争论没让两人翻脸,反而加深了彼此的理解。 回到武汉后,李达还是那个埋头教书的校长。珞珈山下的武汉大学,校园里梧桐成荫,他每天早起散步,手里常拿本书,边走边想哲学问题。课堂上,他讲辩证法,板书密密麻麻,学生们记得手酸。他常说,哲学不是空话,得为人民服务,为国家建设出力。他的日记里写着,争论不是为了谁输谁赢,是为了找到真理。 1961年,毛主席组织了全国范围的农村调查,发现不少地方的产量数据确实水分太大,政策也出了偏差。在一次会议上,毛主席提到,前几年有些事做得过火了,李达当年的批评有道理。这话传到武汉,李达没多说什么,只是继续改讲义、教学生。 他一直教到1966年去世,享年76岁,走的时候,桌上还放着没写完的讲稿,笔尖停在“真理”两个字旁边。他的学生回忆,老师从不讲空话,讲课总能把复杂的理论讲得明明白白。这场郑州的争论,后来被党史专家总结为老一辈革命家的风范:为了真理,不怕争论,但从不掺杂个人恩怨。

![感谢毛主席,为我们换了人间![赞]](http://image.uczzd.cn/16590831489990443066.jpg?id=0)