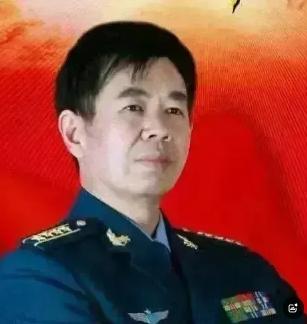

戴旭:“中国总是对全球的善意过剩、而武力又稍显不足,这种不平衡,恰恰是最致命的。他以此提醒,真正的和平,绝非无边无际的空想,而是应建立在力量的均衡之上。”你越怕它,它越嚣张。在面对美国的挑衅时,我们绝不能软弱处理!在出手的时候必须给其迎头痛击!中国有这样的军事实力和坚实的后盾。这才是中国军人应有的骨气,如果连军人都不强硬的,那谈何保家卫国。面对美国的挑衅我们绝对不能软弱! 世界局势多变,国家间需要妥协退让,以此维持和平。这本是外交惯例,但中国近代史给出了一个深刻教训。无原则的忍让,并不能换取安宁,它反而成了国家走向深重灾难的起点。这个代价,中国人民刻骨铭心。 晚清政府在面对西方列强时,深受儒家“和为贵”思想的影响。他们试图通过支付赔款、割让领土来平息事态,在国民党政府时期,蒋介石领导的政府也曾为维持国内稳定,对日本侵略采取长期容忍政策。这是一种无奈的权宜之计。 军事学者戴旭曾指出,这是一种“善意过剩而硬实力相对不足”的失衡。国家命运被寄托于对手的仁慈,这极为危险,这种观念最终被证明是一种危险的自我麻痹。它对侵略者的真实意图产生了严重低估,最终导致灾难。 过度忍让的后果,绝非一次性的损失。它是一个动态演进,不断恶化的连锁反应,每一次无原则的妥协,都为侵略者的野心注入了兴奋剂。它成了下一次更激进索求的“邀请函”,对手因此变本加厉,得寸进尺。 自1840年第一次鸦片战争炮声响起,晚清政府便陷入困境。他们被迫签订了多项不平等条约,例如,1842年的《南京条约》和1860年的《北京条约》,都是主权受损的铁证。这些条约涉及巨额赔款、割让领土、开放通商口岸。 这些措施未能换来和平。反而刺激了列强对中国主权的持续蚕食,清政府的退让,未能带来安宁,反而埋下了深层隐患。它直接导致了甲午战争的惨败,战败让国家陷入更深的苦难。这种“忍让—侵犯”的恶性循环,在20世纪达到顶峰。 蒋介石领导的国民党政府对日本侵略长期容忍。这被日本军国主义者误判为软弱可欺的信号,这种误判最终诱发了1931年的“九一八”事变。日本侵略行径步步升级,直至1937年全面侵华战争爆发。 历史的账单令人惨痛:中国丧失了大量领土资源。数千万人民的生命与财产化为乌有,国家发展进程严重受挫。总体历史代价之沉重,是民族记忆中不可磨灭的伤痕,百年血泪的教训深刻。当代中国对和平的理解和追求,必须彻底抛弃不切实际的幻想。 我们需要转向一种以强大国防实力和坚定国家意志为基础的积极防御姿态。真正的和平,从不依赖空想或单方面善意,它建立在力量均衡的现实之上。适度的妥协是外交所必需的,但无原则的退让只会招致灾难。 俄罗斯在乌克兰危机中的表现,展现了清晰的底线与实力。其强硬姿态,让西方国家不得不认真对待,这说明力量展示对于威慑外部干预,具有现实意义。中国从中学到了重要一课。 今天的中国,拥有足够的总体实力。我们有轰-20、MD-22等先进武器装备,我们有一支信念坚定、战斗力顽强的军队。这些,构成了维护国家主权与安全的坚实后盾,这些力量的存在,正是为了让潜在对手明白。中国早已不是那个可以任人欺凌的国家。 面对美国在中国周边制造事端,在南海挑战中国主权,在台湾问题上试探底线,中国的立场清晰坚定,中国本质上是爱好和平的国家,对外释放善意。我们不主动挑起战争,倾向和平解决争端。 但这绝不意味着我们会容忍国家核心利益受侵犯。当国家被逼到墙角,绝不会退缩,必要时,必须果断出手,给予迎头痛击。这是军人保家卫国的骨气,也是维护国家尊严的底线。 历史已反复证明,有能力让侵犯者付出代价,才是和平最可靠的保障。这是有效遏制外来侵略的关键,它能保障国家长治久安,也是中华民族实现伟大复兴的必然要求。这份清醒与坚定,需要我们所有人共同铭记。