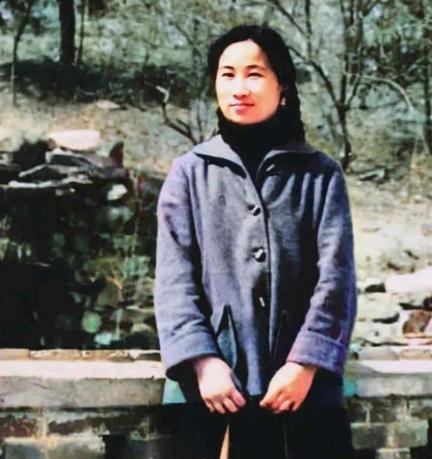

1962年,屠呦呦赴海南工作临行前留影。镜头中的女子穿着朴素,提着拎包,她的相貌并不出众,可就是这样一个看似普通的女子为中医药科技创新和人类健康事业做出了重要贡献。 1962年,一张黑白照片捕捉到一位女子临行前的身影,她衣着简朴,提着一个布包,相貌寻常,却即将开启一段关乎人类健康的征程。谁能想到,这个看似平凡的瞬间,竟预示着中医药领域的重大突破? 上世纪五十年代,中国南方地区疟疾流行严重,这种寄生虫病通过蚊子传播,患者常出现周期性发热、寒战和贫血,致死率高,尤其影响农村劳动力。国际上虽有奎宁类药物,但价格昂贵,供应不足,国内亟需自主研发廉价有效方案。 屠呦呦1930年生于浙江宁波,家中重视教育,她是四个兄弟中唯一的女孩,早年就读宁波效实中学和宁波中学。十六岁时患肺结核,休养两年,这段经历让她对医学产生兴趣。 1951年考入北京大学医学院药学系,主修生药专业,学习四年,掌握植物化学和中药鉴定知识。1955年毕业后,分配到中医研究院中药研究所,从事中药材研究,初期任务包括调查半边莲治疗血吸虫病,她与同事合作发表论文。研究所环境简陋,她处理草药样本,记录提取数据。 从1959年起,她参加三年中医培训,系统学习经典方剂和临床实践,这为后续中药研究打下基础。培训结束后,研究所安排她前往海南岛疫区,采集样本并观察患者病情,支持早期中药调查工作。她收拾行装,包括笔记本和基本衣物,准备应对热带气候下的实地考察。 1962年春天,屠呦呦从北京出发前往海南,她身穿棉布衣裤,右手提布包,里面装有记录本、药品样本和替换衣物。她站姿端正,与同事道别后,步行至车站,乘公交转火车南下。火车途经河北平原,她翻看笔记本记录。 抵达南方后,转乘汽车到海南,道路颠簸,窗外树木茂密。她下车步行至卫生站,与当地医生交谈,了解疟疾患者分布。在热带丛林,她戴帽子穿长袖衣裤,跟随向导进村落,查看患者症状,记录体温和病史。采集青蒿样本时,她剪下叶片放入标本袋。傍晚返回驻地,整理样本分类存放。次日参观诊所,观察患者服药过程,记录反应数据。岛上蚊虫密集,她用纱网遮挡,晚上翻阅资料。 几周后完成调查,收拾物品返程,船只离岛,她注视海岸线。返回北京,将样本交给实验室,描述海南见闻。之后投入提取实验,称量草药加入溶剂搅拌,观察溶液变化。实验室灯火通明,她戴手套过滤提取物,记录温度时间。团队分工,她负责关键步骤,调整配方比例。几个月后,初步结果显示潜力,她优化方法,使用低温提取避免成分破坏。她查阅古籍,标注相关描述。 1967年,国家启动523工程,屠呦呦参与其中,筛选数百种中药,实验室堆满草药袋,她逐一测试记录抑制率。1969年,她领导小组,办公室图表贴墙,主持会议分配任务。团队在动物模型验证,她观察老鼠反应测量体温变化。 1971年,低温乙醚提取成功,她分离样本,晶体在显微镜下显现。她决定人体试验,先在自己身上测试,吞服后监测指标,数据稳定后扩展。丈夫李廷钊协助整理报告,提供生活支持,两人共同推进工作。临床阶段,她再次前往海南,指导患者服药,观察恢复过程。患者体征改善,她记录详细日志。 1972年,纯化青蒿素,她命名并研究结构。青蒿素证明高效低毒,迅速推广,挽救无数生命。单一使用易产生抗药性,她继续开发衍生物。 1973年,发现双氢青蒿素,药效提高十倍。1986年,青蒿素获新药证书,1992年双氢青蒿素获批。诺华公司以此为基础制成复方药物,世界卫生组织列入基本药物目录,成为疟疾标准治疗方案。她长期从事中药和中西药结合研究,1980年聘为硕士生导师,2001年为博士生导师。现为中国中医科学院终身研究员兼首席研究员,青蒿素研究中心主任。 屠呦呦获得多项荣誉,1978年获全国科学大会奖,1979年国家发明奖二等奖,1987年阿尔伯特·爱因斯坦世界科学奖,2011年拉斯克临床医学奖,2015年诺贝尔生理或医学奖,成为首位获此奖的中国本土科学家。同年获哈佛大学华伦·阿尔珀特奖。2019年获共和国勋章,认可一生贡献。 她继续研究青蒿素机制,预防抗药性,扩展临床应用,如对红斑狼疮有效。整合传统中医与现代科学,推动中药现代化。家庭方面,她丈夫李廷钊为钢铁研究院高级工程师,两人育有两个女儿,大女儿在英国剑桥大学工作,小女儿在北京生活。早年研究期间,丈夫在外培训,她将女儿托付家人,付出个人牺牲。 年逾九十,她仍活跃科研一线,激励后辈坚持中药创新。她的工作证明,中药在全球健康领域有独特价值,青蒿素已救治数亿疟疾患者,减少死亡率。世界卫生组织数据显示,2000年以来,疟疾死亡下降60%,青蒿素贡献显著。她强调团队合作,青蒿素属于集体成果。