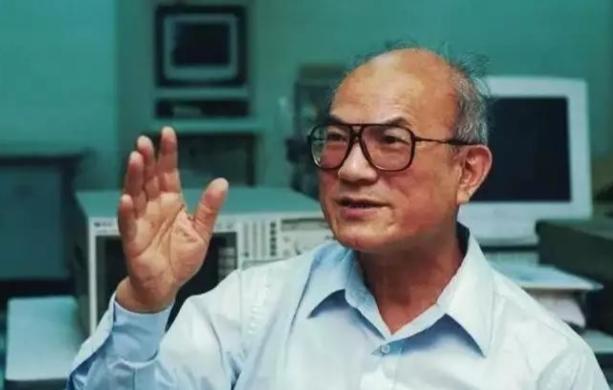

奖金高达800万!中国科学家刘永坦,辛辛苦苦研究了三十年,终于发现了藏在雷达“盲区”的美国航母。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2005年,在南海深处的一次秘密测试里,屏幕上的一串亮点让所有人愣住了,一套新体制雷达,居然锁定了在海平面曲率和风浪掩护下的高速目标。 直到最后确认,才发现那是一艘正在活动的美军“小鹰号”航空母舰,原本自认为绝对隐蔽的海域,就这样被中国科研人员的成果照亮。 这一刻,不仅是一次技术上的突破,更是战略上的震撼,而这场奇迹的背后,是一位默默耕耘三十年的科学家,他的名字叫刘永坦。 1936年出生在南京的他,幼年时常见到敌机在头顶轰鸣,炸弹落下的场景成为记忆深处的烙印,那时他心里反复冒出一个问题:为什么我们看得见敌人,却没有办法反击。 这个问题伴随他长大,也让他在1953年考入哈尔滨工业大学时,把目光锁定在无线电与雷达方向,他觉得,如果没有属于自己的“千里眼”,国家的安全迟早受制于人。 1979年,他走出国门来到英国伯明翰大学进修,那是全球雷达研究的前沿阵地,他的导师是国际上赫赫有名的权威,正是在这里,他第一次接触到超视距雷达的概念。 电磁波在大气层中折射,可以突破地球曲率的限制,让雷达看到更远的目标,对他来说,这不仅是科学的新世界,也是解决家国安全困境的答案。 当时,英国方面开出丰厚条件希望他留下,他几乎没有犹豫,选择了回到祖国,他心里很清楚,自己学到的东西,不是为个人未来,而是要用在国家需要的地方。 回国后的现实却异常冷酷,那时国内的雷达水平几乎停留在二战阶段,设备落后,经费捉襟见肘。 1983年,他带着六个人的小团队,在威海一处废弃疗养院里开始试验,实验室的设备时常短路,买个示波器都成了奢望。 信号处理更是难题,海面反射的杂波强度比目标信号大上百万倍,几乎无法分辨,刘永坦带头爬上二十米的天线塔,在呼啸的海风中反复调试。 团队成员长时间驻守在观测点,睡帐篷、吃方便面,冬天滴水成冰,夏天闷热难当,刘永坦累到躺在病床上,也要把图纸铺满床面继续推算。 日复一日的坚持,终于迎来改变,1989年的一个深夜,雷达屏幕上跳出一个清晰的信号点,那是来自地平线以下的目标,整个团队激动得热泪盈眶。 这标志着中国第一次用自己的新体制雷达,突破了传统雷达无法触及的盲区,几乎没等喘口气,他就着手推动真正的雷达站建设。 短短五个月时间,一套完整系统在海防中投入使用,雷达开机的瞬间,海面上密密麻麻的目标清晰呈现,那一刻,美国航母再也不能在近海轻易“隐身”。 刘永坦的坚持,并不只是因为科研的挑战,更在于他对价值的理解,有人说,如果他当年留在国外,或者后来选择去企业担任顾问,早就能积累财富。 可他偏偏选择三十年如一日钻在实验室,只为让祖国多一份底气,这个时代,有人一分钟带货能赚百万,而科学家几十年坚守只换来一次次实验和成果的积累,这种反差,让人更清楚什么才是真正值得尊重。 他自己从不热衷名利,学生们在食堂碰见他,常发现他饭卡里只充三百块钱,生活朴素得像个普通老人,2018年他获得国家最高科技奖,奖金高达八百万。 面对这样一笔巨款,他没有留作享受,而是全部捐给母校,设立基金培养年轻科研人才,在他看来,国家培养了自己几十年,现在该轮到他回馈,他真正看重的财富,是能带出更多能吃苦、能坚持的接班人。 从南海的那次测试,到今天覆盖万里海疆的监测网络,中国的雷达技术已经走在世界前列,隐身战机、航空母舰都无法再轻松靠近,这是无数科研人员无数个日夜换来的成果。 刘永坦用自己的坚守,让祖国的海防从盲区走向全覆盖,他的一生回答了那个童年时的追问,也让世人看到科学家真正的价值,八百万奖金只是表彰,而真正闪光的,是他数十年如一日的执着和信念。 这位科学家把自己的一生都投进了国家的安全和科研的未来,他点亮的不只是屏幕上的目标,更是一代代年轻科研人心中的方向。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:澎湃新闻——科技人物|一片丹心,一生赤诚——刘永坦