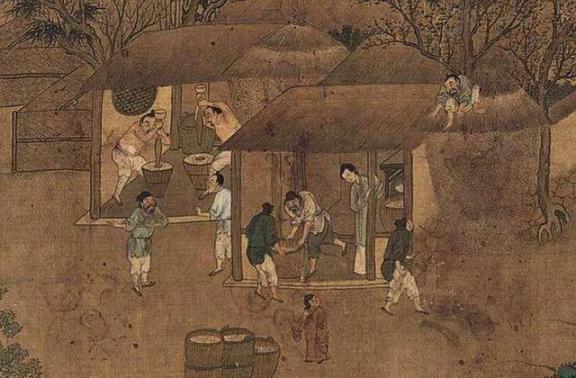

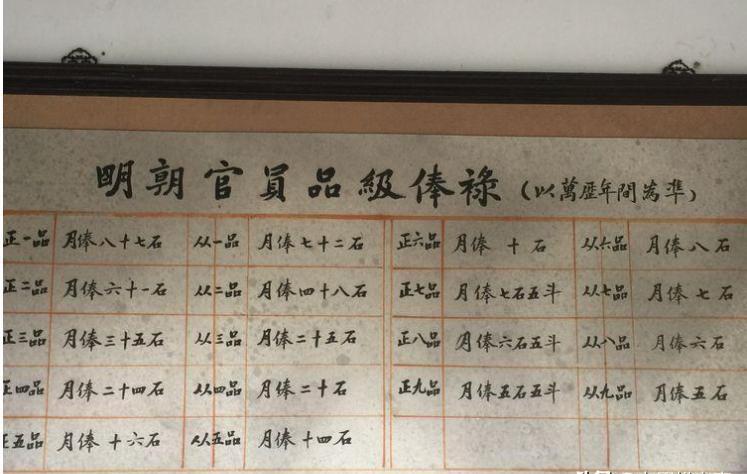

古代没有银行转账,官员遍布全国,他们是如何领工资的呢? 当手机屏幕弹出工资到账提示时,很少有人会想到,千年前的官员们为了领到俸禄,要踏上动辄数月的征途。 从西周的骨筹到今天的数字人民币,这条跨越三千年的薪资发放史,藏着古人应对治理难题的生存智慧。 河南安阳殷墟出土的西周骨筹上,整齐的刻痕记录着最早的"工资条"。 那时的诸侯卿大夫不靠银两生活,周天子按《周礼》"分田制禄",封地的收成就是他们的薪酬。 这种"田邑制"持续到战国,铁犁牛耕的普及让粮食计量成为可能。 商鞅在秦国推行"粟禄制",湖北云梦睡虎地秦简记载,当时的县令年俸约600石粟,需要20辆牛车才能运完。 东汉的青铜弩机上,工匠錾刻的铭文透露着薪酬变革的痕迹。 "半钱半谷"的制度开始推行,官员收入一半用粮食支付,一半折算成铜钱。 到了盛唐,长安城的右藏库每月都要上演热闹的发薪场景。 三品大员除了22贯俸钱、50石禄米,还能领到20匹绢帛。 这些绢帛在当时可当硬通货使用。 白居易任校书郎时,就曾在诗中写下"俸钱万六千,月给亦有馀"的生活状态。 北宋汴京的交子铺改写了薪资发放的规则。 这种世界最早的纸币让俸禄支付变得轻便。 苏轼知密州时,俸禄清单上除了48贯铜钱、20匹绢帛、百余石职田租米,还有"券食钱"等补贴。 据史料折算,宋朝宰相年收入超过百万人民币,堪称古代官员待遇的巅峰,这种高薪政策也为宋代文化繁荣埋下伏笔。 但对边疆官员来说,领薪始终是场艰苦的跋涉。 甘肃敦煌遗书显示,唐代边军的俸粮常被折换成陈年粗布抵账。 清代《道咸宦海见闻录》记载,云贵官员领俸要派家丁赴省城,往返三月的盘缠往往超过俸银本身。 乾隆年间,台湾府同知张珽在奏折里痛陈:"领俸一遭,盘费去半",道出了基层官员的无奈。 等级差异在俸禄制度中从未缺席。 故宫南大库留存的乾隆三十六年俸银清单显示,大学士年俸180两,而九品笔帖式仅得21两。 这种差距堪比今天一线城市与县城的房价落差。 明代朱元璋将正一品年俸定为1044石米,县令却只有90石,30倍的差距为贪腐埋下隐患。 到了清代,官方薪资标准依旧低迷,却催生了和珅这样富可敌国的巨贪。 "炭敬""冰敬"等灰色收入成为京官补贴家用的常态。 如今,雄安新区的公务员们通过数字人民币接收薪资,手机震动的瞬间完成了古人需要数月跋涉才能实现的薪酬交接。 甘肃博物馆里,明代粮饷木牍上的墨迹依然清晰。 那些从长安延伸至岭南的俸粮运输线,曾是古代治理体系最坚韧的毛细血管。 从田契到粮袋,从布帛到纸币。 变的一直只是薪资的载体,不变的是"劳有所得"的朴素追求。 这或许正是俸禄制度跨越千年的生命力所在。

![确实,感觉现在的奶茶名都很古风,像皇帝赐的封号[跪了]](http://image.uczzd.cn/13123203648484769281.jpg?id=0)