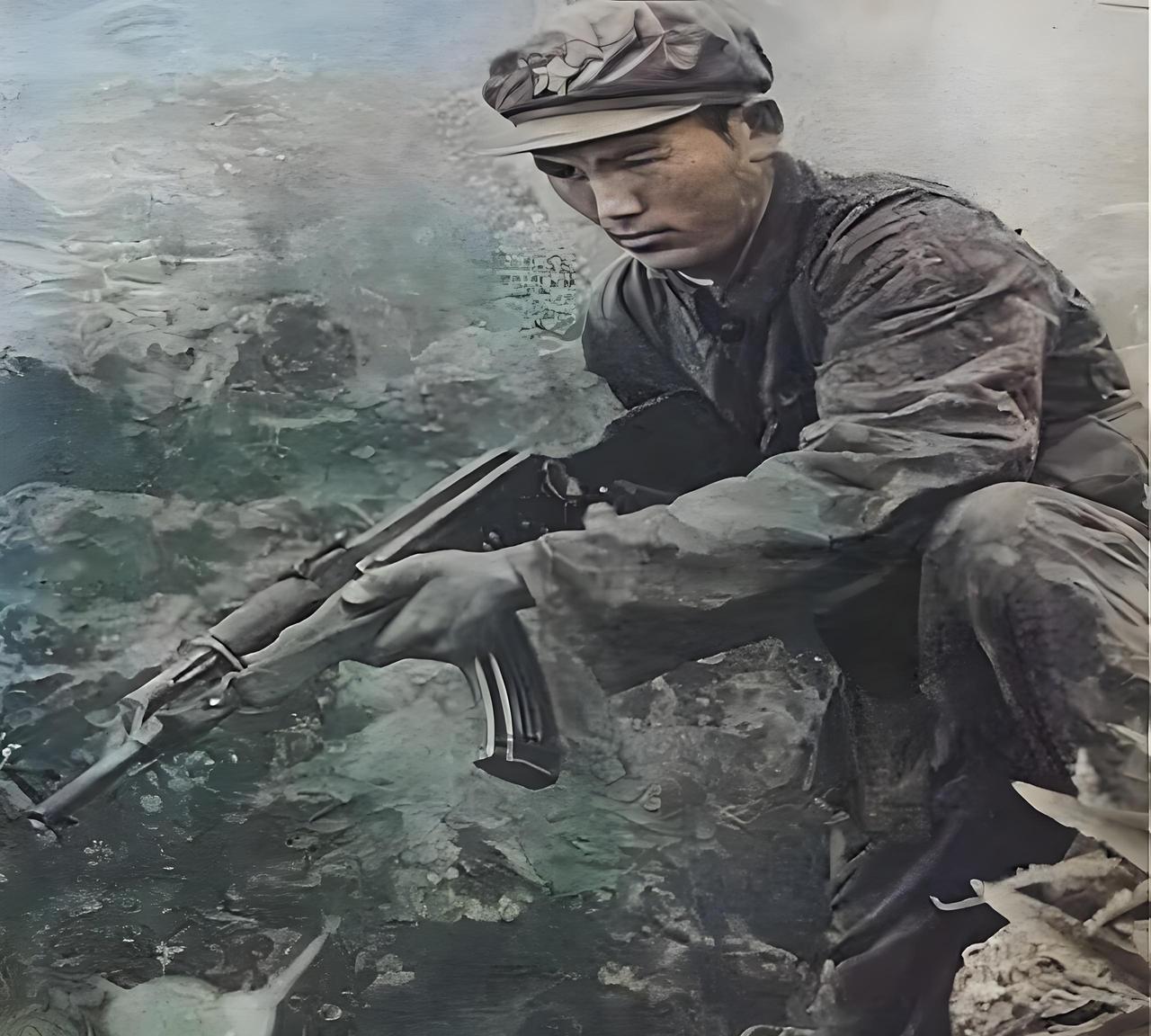

军改之前,一个9人战斗班,仅仅配备4支步枪、1挺机枪、1个120筒,并且机枪手与120筒都得配备一名携弹的士兵。如今,能够做到人手一个火箭筒,用完即可丢弃。 (信源:通识教育学部——中国军队的演变历程) 步兵连,一支军队最基础的作战单元,它的战斗力核心就是火力。在近一个世纪的时间里,中国军队步兵连对“火力”的理解和实践,发生了一场天翻地覆的变革。这不只是武器的更新,更是作战思想、组织形态乃至国家实力的深刻变迁。 经过2017年开始的军队改革,一支标准的机械化步兵连,其火力配置已是过去无法想象的。 每个步兵班都成为一个强大的火力节点。新换装的QBJ-201式班用机枪和120毫米反坦克火箭筒成为班组标配,这意味着过去连一级都难以企及的压制和反装甲能力,现在成了每个班的基础配置。全连14个班就拥有14挺机枪和14具大威力火箭筒。 更具颠覆性的是,一次性火箭筒这类不占编制的武器可以根据任务灵活携带。火力资源已经丰富到可以“按需取用”,彻底改变了过去那种精打细算、集中使用的模式。火力的支配权,实实在在地从高级指挥官下沉到了一线班组长手中。 火力的“形态”也发生了根本性的改变。它不再是单一的弹道武器投射,而是集成了载具、火炮、导弹和人员的多维立体打击体系。 回到八路军时期,火力形态是平面的。战斗主要依靠各种杂牌步枪和为数不多的轻重机枪,构成一道以杀伤有生力量为目的的火网。 由于武器匮乏,弹药紧缺,这道火网的效果单一且不可靠。当时一个连能得到的最强火力支援,可能仅仅来自团一级仅有的几门迫击炮。 现代机械化步兵连的火力形态则是立体的、融合的。以重型合成旅为例,其步兵连装备的14辆04系列步兵战车,本身就是一个移动的战斗堡垒。它借鉴了俄制BMP3的设计,但火力更为强大,彻底摆脱了“运兵车”的身份,成为战斗的主角。 每辆战车都集成了三种武器:一门100毫米低膛压线膛炮,火力远超西方同类步战车,负责攻坚和面状压制;车载反坦克导弹,用于精确摧毁高价值装甲目标;以及车载机枪,提供近距离支援。 这种设计让每个步兵连都获得了堪比过去炮兵营的火力,并具备了脱离坦克独立作战的强大能力。 当步兵下车作战时,就形成了“移动炮台加灵活步兵”的协同模式。战车提供强大的掩护和压制,步兵则负责清剿复杂环境中的敌人。这种“车、炮、弹、人”高度一体化的火力形态,其打击维度和任务弹性,是历史时期无法想象的。 任何火力都离不开支撑。而支撑火力的瓶颈,也从弹药的有无,转变为如何高效管理和调动体系化的战争资源。 “数着子弹打仗”是对我军早期最真实的写照。以抗战时的129师为例,全师总计约10万发子弹,平均每人只有11发。这是一个令人心酸的数字。 作为对比,国民党军在四行仓库保卫战中,仅仅一个营的子弹储备就超过12万发,比八路军一个主力师还多。 因为极度缺乏武器弹药,部队中甚至长期存在“徒手兵”,他们没有武器,只能跟在队伍里等待补充。在那种条件下,战斗力的首要制约因素就是武器的有无,胜利是在对资源的极限压榨之上取得的。 如今,解放军的后勤支撑早已摆脱了“弹尽粮绝”的历史阴影。现代步兵连的火力,远不止自身携带的武器弹药,其背后是一个庞大的支援体系。我军既继承了苏式“大炮兵主义”的传统,又学习了美式空地一体的协同作战。 当一个步兵连投入战斗,它可以随时呼叫来自陆航武装直升机、空军战斗轰炸机、远程火箭炮乃至电子对抗部队的支援。 火力变成了一种“随叫随到”的体系化服务,而非连队自带的“干粮”。这种支援能力,确保了火力的可持续性和高强度,达到了世界一流水平。 从极度匮乏中磨砺出的战斗意志,与今天世界一流的装备体系相结合,塑造了一支全新的基层作战力量。火力的演进仍在继续,但这支军队基层力量的故事,其主旋律已经从生存的挣扎,转变为力量的自信表达。

用户17xxx01

就差一部82mm无坐力炮了,

伯爵

伪军迷的瞎扯……。