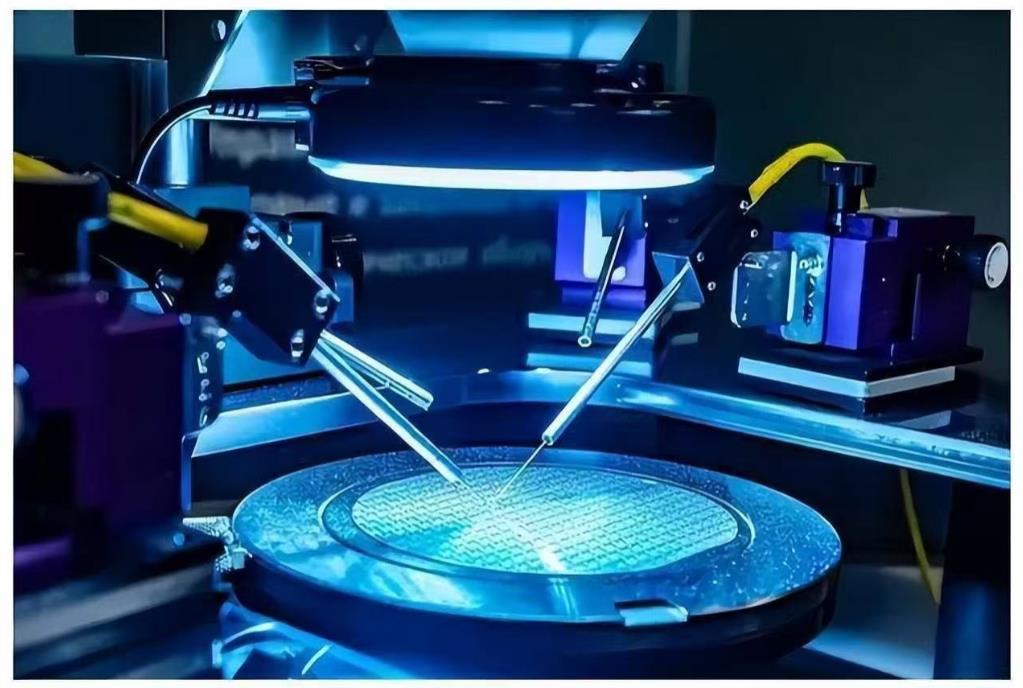

高端装备再传捷报,国产“羲之”光刻机诞生!最近,全国第一台商业化电子束光刻机“羲之”在杭州正式亮相。这台设备的精度可以达到国际主流水准,对中国科研界来说,它不仅是一件新工具,更意味着量子芯片研发终于有了自主可控的“刻刀”。

在外行人眼里,光刻机可能听上去有点遥远,但实际上,我们日常生活里随处可见的电子产品——手机、电脑,甚至汽车——里面的芯片几乎都要依赖光刻技术来生产。长期以来,国际高端光刻设备掌握在少数国家手里,尤其是荷兰、日本和美国,对我国严格限制出口。科研机构、实验室甚至要为了一台设备反复奔走,买得到不容易,用起来也得花不少代价。正因为此,这次国产设备的成功问世才显得尤为有分量。

“羲之”的最大亮点是灵活度高。它不需要传统的掩膜版,就能直接在硅片表面完成图形描绘,精度能达到0.6纳米,线宽控制在8纳米级别。对于科研团队来说,这种随时修改设计的能力,意味着研发过程更自由,实验效率也能显著提升。过去想尝试一种新工艺,往往要排队、付出高昂成本,如今可以依靠自己的设备迅速完成验证。

更值得关注的是,这台设备并不是单点突破,而是整个产业链共同努力的结果。半导体制造涉及光学、材料、机械、软件等众多学科,要想整合全部环节并非易事。能够实现关键零部件国产化,本身就说明国内产业链已经具备了相当的协同能力。科研院所、企业、高校多方联合,每一个环节都有人深耕、反复试错,这才让项目最终落地。

这次成果不仅服务科研,还将带动更多上下游企业参与。像实验室、研究院所和新兴企业,未来都有机会在不依赖进口设备的情况下开展创新。这样一来,科研和产业的结合会更紧密,技术想法从构想到验证的周期会大大缩短,推动整个行业快速迭代。

当然也要承认,电子束光刻机的效率和产能无法与最先进的EUV光刻机相比,它更适合科研探索而不是大规模生产。但对于基础研究来说,精度和灵活性才是首要指标。这类设备让中国科研人员真正拥有了自主创新的平台,同时也提升了安全性和保密性,不再受制于人。

“羲之”的成功背后,是无数科研团队长期投入的成果。每一个技术难点的突破,都体现了我国高端制造业和自主创新能力的不断增强。它不仅是一台设备,更是中国科研体系整体实力提升的见证。