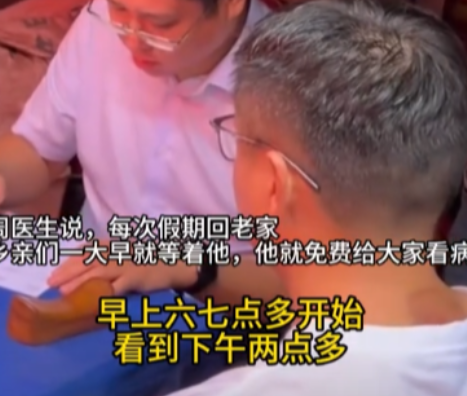

“上人民日报了!”河南济源,一90后中医博士后暑假回老家后,每天早上六七点就出来摆摊,免费帮村民们把脉看病,一直到下午两点多才结束,中午忙得连饭都来不及吃,10年来寒来暑往、雨打风吹,从未间断过!该医生表示:只要大家有需要,就会一直做下去。 据8月12日河南广播电视台民生频道报道,在河南济源的一个小村口,常年有一张不起眼的木桌,它并不属于谁家的客厅或厨房,而是成了村里人最熟悉的诊台。 木桌后面坐着的,是90后中医博士后周荣易。

平日里,周荣易是省城三甲医院的副主任医师,穿着白大褂为病人诊治,身边环绕的是先进的仪器。

可一到寒暑假,周荣易又会换上一身再普通不过的短袖,戴一副黑框眼镜,回到家乡,在村口摆起简陋的摊子。 没有华丽的招牌,桌上只有几张纸和一支笔,但就是这样简单的配置,却成了十年来村民们牵挂的依靠。

只要周荣易回乡住上几天,每天清晨,天还未大亮,周荣易就会搬出那张木桌,迎着晨风坐下。 村民们搬着小板凳排起队,静静等候。

夏天大太阳,乡亲心疼地递来冰水,他总是笑着摇头:“没事,让后面的人先看。” 到了冬天,周荣易手指冻得僵硬,他就靠搓手和哈气维持温度。 饭菜常常端到桌边,他只是低头扒几口,就又抬眼询问下一位病情,嘴里不忘叮嘱:“这个药要记得温着喝”“有些食物要忌口。” 甚至有时候给乡亲们问诊中午都不吃饭。

十年来,他始终把病人的需要放在自己之前。

支撑他走到今天的理由,其实很朴素。

离开家乡求学时,他曾暗暗许下心愿:将来要把学到的本事带回家乡,让父老乡亲少走弯路,能花更少的钱把病治好。 这句话,他坚持兑现了整整十年。

每一次归乡,他都不收诊费,开的方子也尽量精打细算,用最少的药材解决问题。 村民们感激他的心意,往往不是送钱,而是最质朴的礼物:有人硬是把一袋青菜和几个鸡蛋塞到他手里。

有人把家里刚打下的麦穗装一口袋送来,说:“周大夫,这是乡下人的一点心意。”

比药方更打动人心的,是他看病时的态度。 面对年迈耳背的老人,他会微微俯身凑近,耐心地一遍遍询问夜里的症状。 遇到害怕看病的孩子,他就变成邻家大哥哥,轻声逗笑:“来,把舌头伸出来,我看看是不是偷偷藏糖了。” 时间一久这张木桌已经成为村里的健康约定,谁家老人腿脚不便,他就上门扎针。

谁家孩子半夜发烧,他一个电话便披衣出门。

原来“大医精诚”不是挂在医院走廊里的标语,而是实实在在有人在践行。

也有人说,这才是真正的衣锦还乡,不是穿得多体面,开着什么车回来,而是把知识和仁心带回到生养自己的土地。