南京大屠杀期间,那些保护国人的国际友人不应被忘记

最近《南京照相馆》热映,我们不应忘记国人的耻辱悲痛、不屈抗争,但也不应忘记国际友人在南京大屠杀期间的帮助。本号之前曾发过文章《她是南京大屠杀时难民的“活菩萨”|魏特琳逝世80周年纪念》书写了魏特琳,今天再发一篇文章展现其他国际友人。

魏特琳

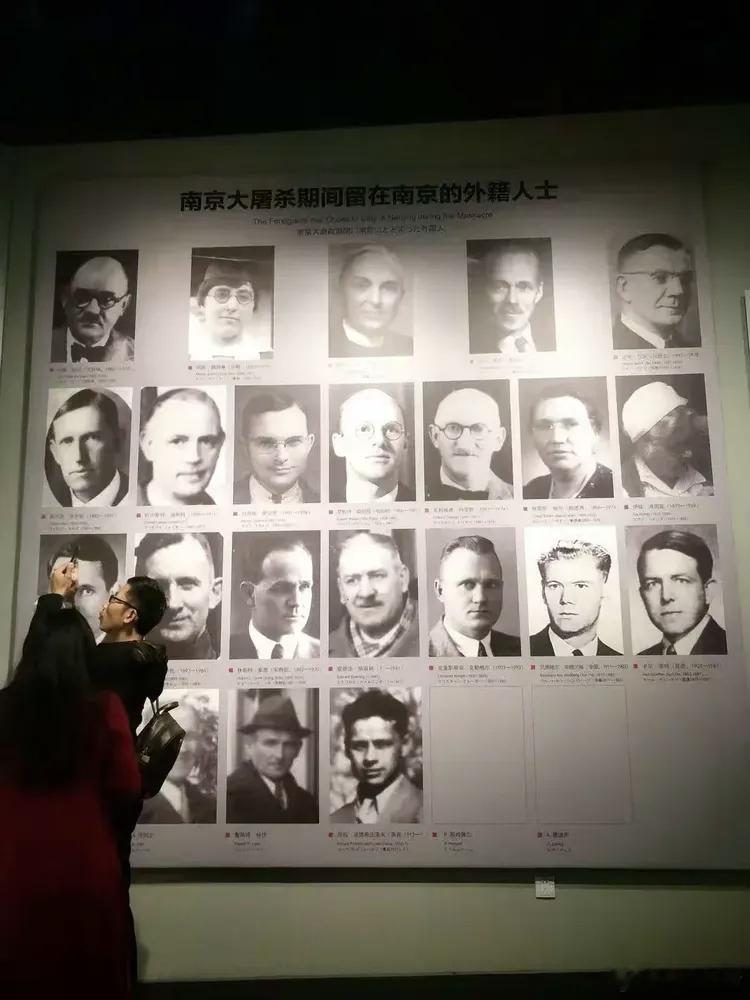

在南京沦陷期间,不止魏特琳“一个人在战斗”。在各国使者、记者等外籍人士纷纷撤离、南京成为人间地狱时,还有20多位外国人自愿留宁,成立南京安全区国际委员会,保护了大约25万中国人。

金陵大学社会学教授史迈士当时还写了一篇文章,发表在《世界的呼唤》上,认为西方传教士们在这时撤离南京,无异是“逃跑”。

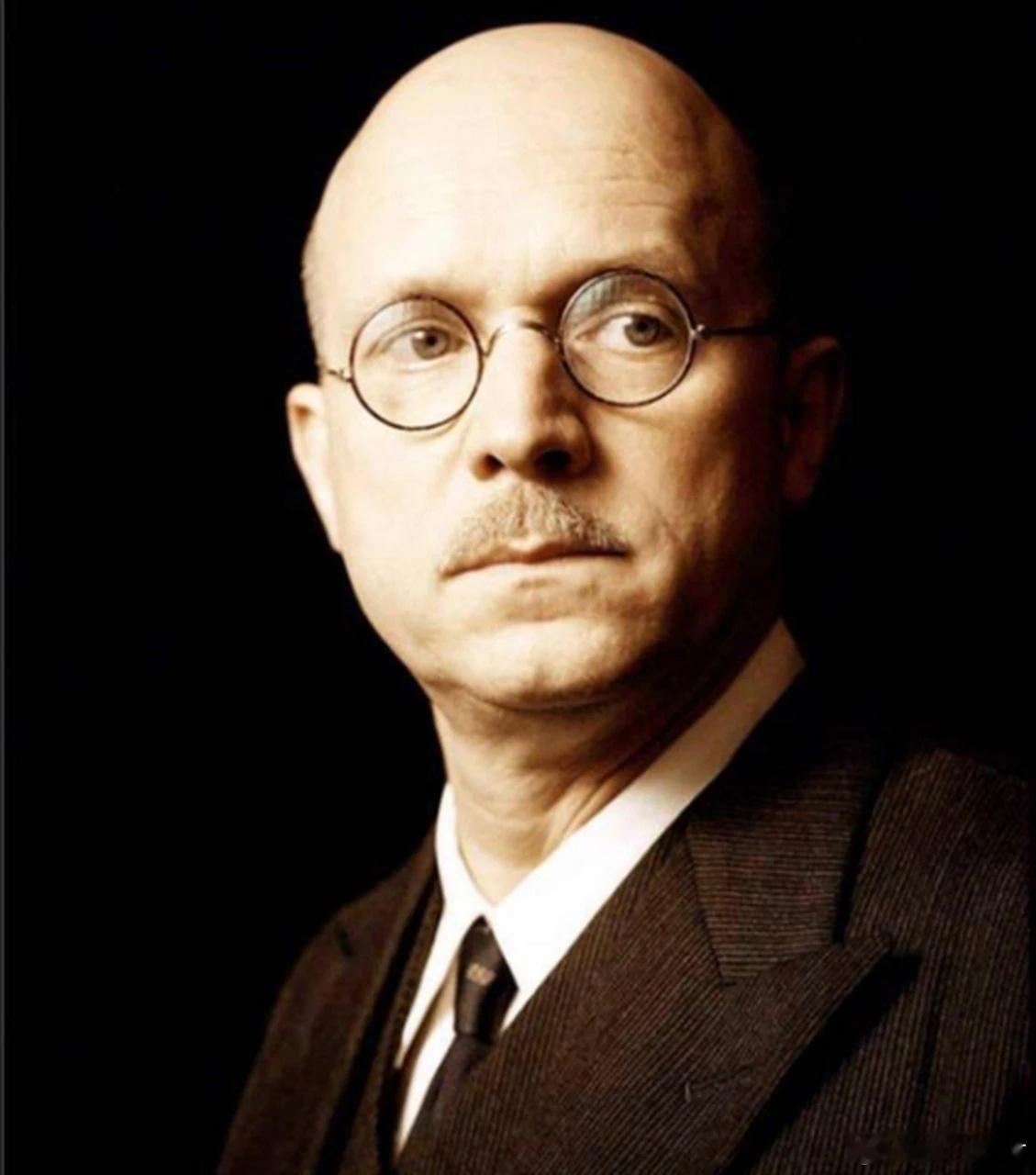

从1920年就开始在金陵大学历任教、曾任金陵大学政治系和历史系主任、副校长的美籍教授贝德士那时全家正在日本度假,他非但没有庆幸自己躲开浩劫,还与家人分别,冲破封锁,只身回到南京。

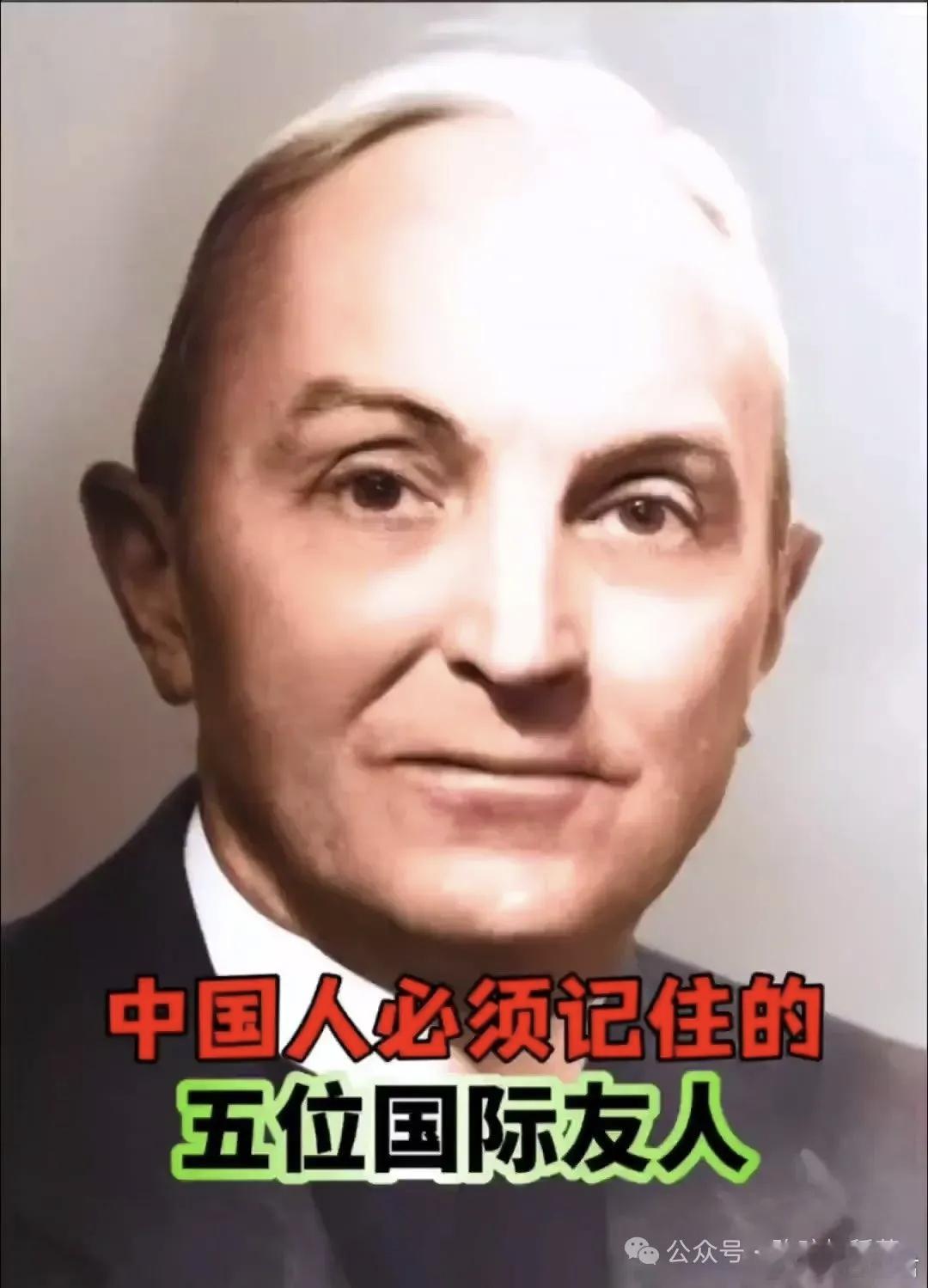

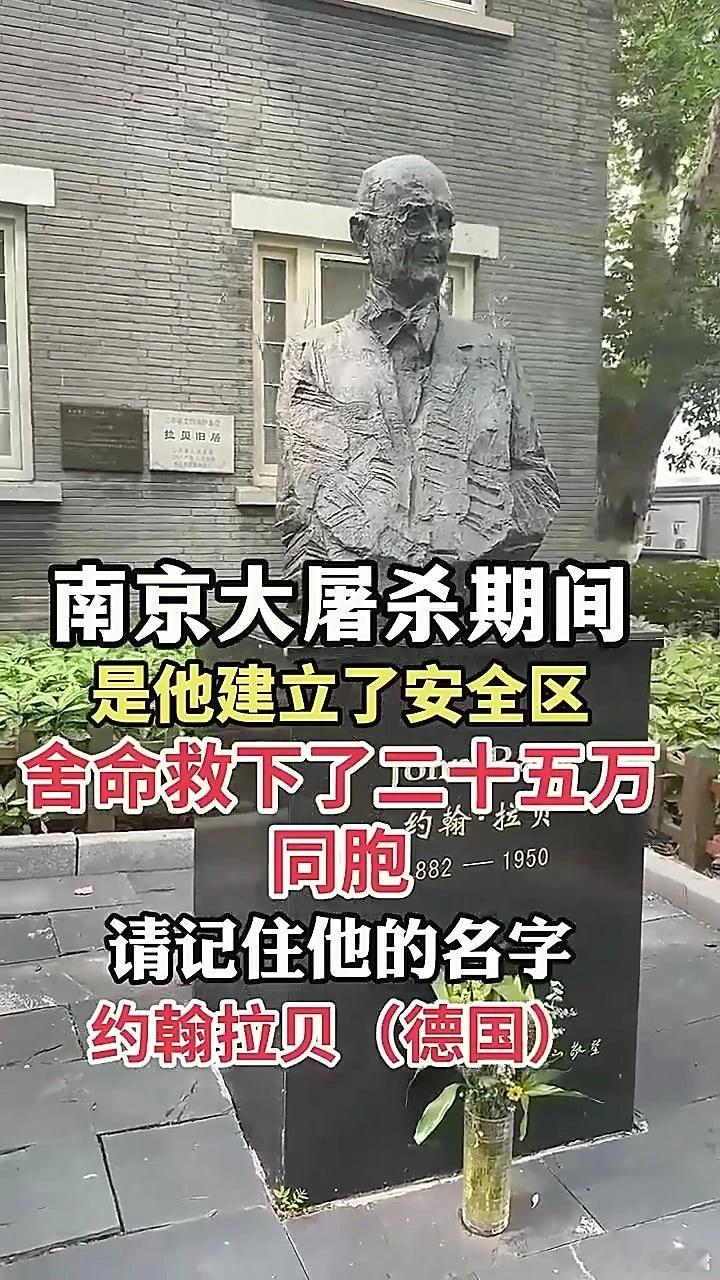

安全区国际委员会主席约翰·拉贝时任德国西门子公司南京办事处负责人,也是德国纳粹党南京分部副部长。

他利用自己的德国人身份,统筹安全区工作,与日军斗智斗勇,寻求国际援助,为保护难民立下头等功劳,被世人尊为“中国的辛德勒”。

拉贝

在安全区总部里,不断地有人进来向拉贝报告抢劫、强奸的消息,并把他拉到现场。大多数情况下,拉贝只要大喊一声“德意志”或“希特勒”,日本兵就会立刻变得礼貌起来或像老鼠一样逃跑。

他还在自己位于广州路小粉桥的住宅内设立了一个小型难民所,收留救护了六百余名难民。

拉贝撰写的《拉贝日记》,记录了有关日军暴行的500多个惨案,和《魏特琳日记》一样成为控诉日军屠杀的铁证。

在南京城内25个安全区难民所中,最大的是金陵大学校园难民所,收留难民3万多人,由金陵大学历史学系教授贝德士、社会学系教授史迈士、农艺学系教授里格士与林学系留日回国的陈嵘教授负责。

在南京城外的江南水泥厂难民所,主要接纳南京郊区栖霞、江宁、汤山、句容的农民,以及溃散的中国军队官兵。

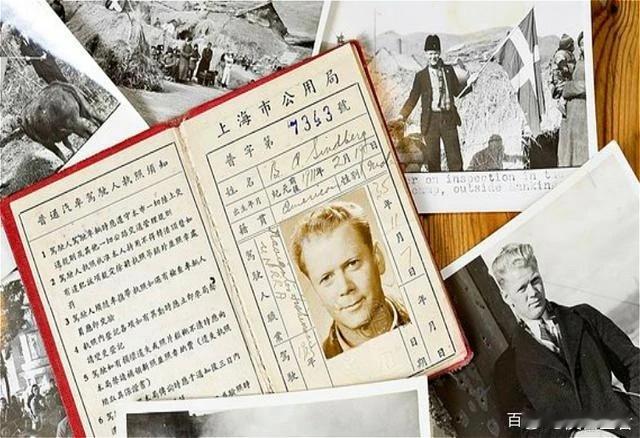

德国人卡尔·京特与丹麦人辛德贝格不仅在这个难民所里收容、救护了3万多中国军民,而且还阻挠日军焚烧工厂附近的摄山镇,关心与帮助栖霞寺和尚设立的难民所。

他们俩原是应中国厂家邀请,在战火纷飞中,从上海特意赶到南京城郊,以德国禅臣洋行与丹麦史密斯公司这两家出售机电设备公司产权代表的身份,承担保护江南水泥厂任务的。

辛德贝格

难民们说:“使中国人免遭彻底毁灭的惟一原因,就是南京有为数不多的外国人,”称赞他们为“保护神”、“活菩萨”。

这些外国友人不仅保护普通中国难民,还冒险救助了一些隐藏在难民中的中国军官,如第72军军长兼第88师师长孙元良被魏特琳藏在金陵女子文理学院的女难民中,教导总队参谋长邱清泉被贝德士密藏在金陵大学管理大楼最顶层密室,教导总队第二旅参谋主任廖耀湘被卡尔·京特与辛德贝格藏在江南水泥厂的难民营中,负伤的中国飞行员王光汉被拉贝藏在家中养伤。他们后来都被安全送出南京,成为抗日力量。

外国友人还用他们的笔、照相机、摄影机等,记录下他们亲见亲闻的日军暴行,向世界公开和控告。

早在1937年12月15日,贝德士就以自己的亲身经历写成新闻稿《南京一瞥》。美国记者德丁等人以这些材料为基础,写成新闻稿,以《美国传教士叙述的南京恐怖统治》为题,发表在1937年12月22日的《纽约时报》上,成为最早向世界揭露南京大屠杀的报道之一。

美国传教士马吉牧师冒着生命危险,用电影摄影机在南京安全区与鼓楼医院偷偷拍摄了反映日军暴行的电影记录片,电影胶片长达400英尺,分为8卷。

约翰·马吉

1938年1月23日,由获准离开南京的美国牧师费奇将胶片缝在驼毛大衣的衬里,带往上海,即送柯达公司冲印,复制了4套,成为有关南京大屠杀的唯一实录影像。(《南京照相馆》中的照片传播出去实为虚构,原型罗瑾保存的照片在抗战后才得以公开)

在这些铁证前,日本政府迫于国际舆论压力,不得不将大屠杀主要责任人松井石根及以下将校80余人撤换回国。

贝德士等人还在日军严密控制下,组织人员,调查日军利用毒品贸易毒害市民情况及南京地区因战争损失情况。

日军对于这些阻挠他们暴行的外国人自然非常痛恨,将他们与外界一切联系隔断,不允许通邮、通信、通电。

金陵大学鼓楼医院行政主管麦卡伦在1938年1月5日的日记中写道:“日本人但愿我们全部离开南京,但我们现在已停留这么久,而且知道如此之多,他们不许我们离去。我们简直就是囚徒。”

而且,日军的烧杀淫掠也波及到几乎所有留在南京的外国人,烧毁他们的房屋,抢掠他们的财产、汽车,甚至伤害他们身体、威胁他们生命安全。

如日军于1937年12月19日在鼓楼医院枪击麦卡伦、1938年1月26日殴打美国驻南京使馆领事阿利森、金大农艺学教授里格斯12月16日在阻止日军将平民带走时遭到殴打。

1938年1月11日,日军还包围、查抄了南京安全区国际委员会总部。日军借口寻找一包被中国难民抢去的衣服,在11日中午12时多,包围了设在宁海路上的南京安全区国际委员会总部所在地。

在未征得拉贝同意下,日军冲进总部搜查各个房间。下午1时30分,同一群日军再次包围总部,翻墙再次冲进总部搜查,并殴打总部的中国工作人员。

直到下午2时,南京安全区国际委员会总稽察克勒格尔赶来,找出那包衣服,并请来伪市自治委员会官员王承典作解释,日军才撤离总部。

面对毫无人性的日军,外国友人们都作好了随时遭遇不测与献身的准备。1938年3月8日,史迈士在致朋友函中,回忆起在日军大屠杀期间的一个夜晚,几个美国传教士议论说:“我们之中谁最先被杀死,我们就把他的尸体抬到日本使馆门前放着”、“我愿要么做那个被抬的,要么去抬别人。”

日本战败后,这些外国友人又纷纷站出来,在法庭上指控日军暴行。如1946年8月15日,马吉牧师在东京出庭作证,向法官陈述了他在南京亲眼目睹的种种日军暴行。南京军事法庭审判大屠杀主犯谷寿夫时,放映了弗兰克·库柏编导的影片《中国的战争》,其中有很多马吉拍摄的镜头。

工作于鼓楼医院的美国医生威尔逊在东京审判书面证词中写道:“日军入城后不久,送往鼓楼医院救治的平民人数急剧上升。日军针对城中平民的暴行在持续六周多后才开始减退。我保证以上所述完全属实,1946年6月22日。”

任安全区国际委员会委员、南京国际救济委员会主席的贝德士在法庭上指出,安全区国际委员会在大屠杀持续的6个星期内送交日本大使馆70多个报告,具体记载了数千起暴行案件。

贝德士

在最初三周,他本人几乎每天带一份报告前往日本使馆,而这些报告内容迅速经使馆送往东京,外相广田宏毅、上将松井石根、参谋长武藤章等高级官员不可能不知晓。1948年11月4日,这三名战犯被远东国际军事法庭判处绞刑,受到了应有惩罚。

抗战胜利后,国民政府给这些外国友人颁发了勋章,并资助二战后没有生活来源的拉贝。对于贝德士等外国友人来说,他们人生最美好的青春年华在中国度过,又和中国人经历了生死与共的大劫难,他们希望在中国待一辈子。

但1949年,这些不是“中国人民的老朋友”的外国友人大多被送回国。在战后负责接受金陵大学校产和筹备复校工作的贝德士曾试图在他的宗教信仰与“为人民服务”的宗旨中寻找共通之处,希望自己可以继续从事教育和研究。

但1950年朝鲜战争爆发使他的“美梦”成为泡影,作为金陵大学少数被“礼送”而不是被驱逐的美籍教师,他于当年离开了工作30余年的中国。回国后,贝德士和其他外教一样摆脱不了“中国心结”,自称“我们中国人”乃至“我们南京人”,密切关心着中国,将在华时光视为一生中最值得回忆的美好岁月。

1965年退休后,贝德士以余生全部精力投入到《基督教在华六十年》一书的撰写工作之中,来寄托他对中国的思念。

1938年春,拉贝回到德国后,发表演讲,揭露日军在南京的疯狂暴行,遭到盖世太保迫害。二战结束后,拉贝因曾是纳粹党员而先后被苏联和英国逮捕。在证实他没有过错后,他在1946年六月被同盟国去纳粹化和释放,但没有工作,生活拮据。鉴于在南京时的功绩,他获得国民政府和南京市民每月金钱、粮食接济。

1950年拉贝于西柏林逝世,1997年他的墓碑由西柏林搬到南京。2005年12月6日,南京大学与德国驻上海总领事馆、西门子公司签订协议,修缮位于南京小粉桥1号的拉贝故居,并在故居原址建立“拉贝与国际安全纪念馆”。

在拉贝与国际安全纪念馆中,对这些外国友人当年的贡献也有所反映。

愿我们国人都不要忘记他们的贡献!不要忘记南京、国人的苦难!