【钱学森:尘封65年的“归国日记”曝光,揭示不为人知的精神密码!】

他的选择,至今仍在重塑中国科技的基因

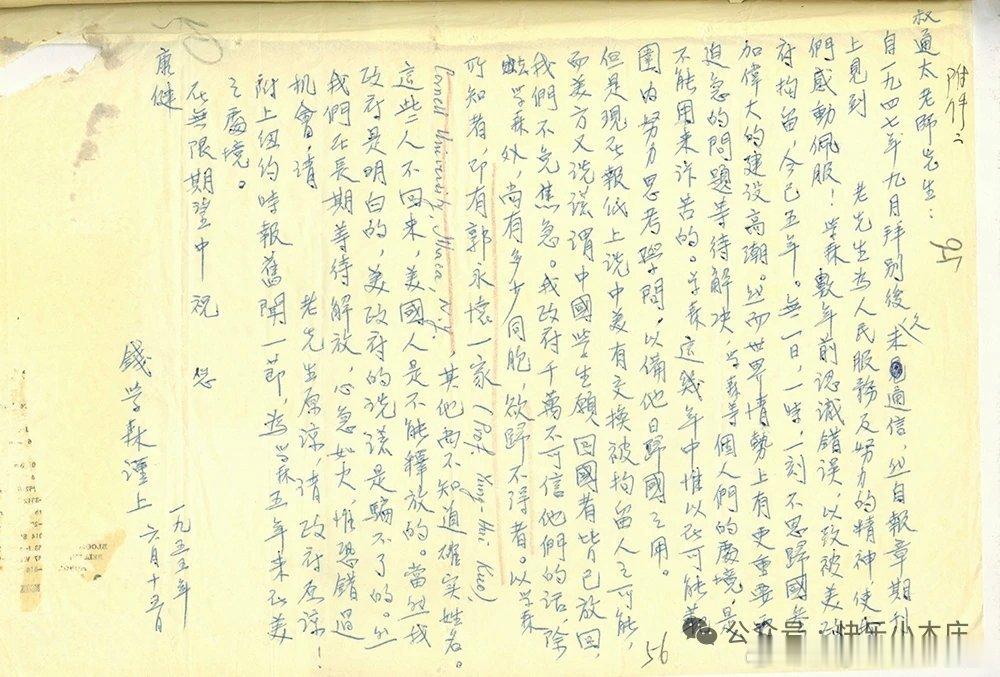

2020年5月,上海交通大学钱学森图书馆在疫情后重新开放。一个多月间,三千余人涌入展厅,凝视玻璃柜中一封泛黄书信——那是1955年端午节钱学森从美国寄出的求救信:“无一日、一时、一刻不思归国”。字迹工整如印刷体,却透着急迫的颤抖。此刻,距离这位科学巨匠离世已逾十年,但他的精神磁场依然强大。

当其他公众号重复着“两弹元勋”“航天之父”的标签时,我们翻开钱学森尘封的技术笔记、决策手稿、育人信件,发现了一个更立体的战略科学家:他不仅是导弹设计师,更是思想破壁者;不仅是归国学者,更是制度创新者;不仅留下科技成果,更埋下颠覆传统的思维火种。

🔍 01 归国传奇,五年抗争背后的战略抉择

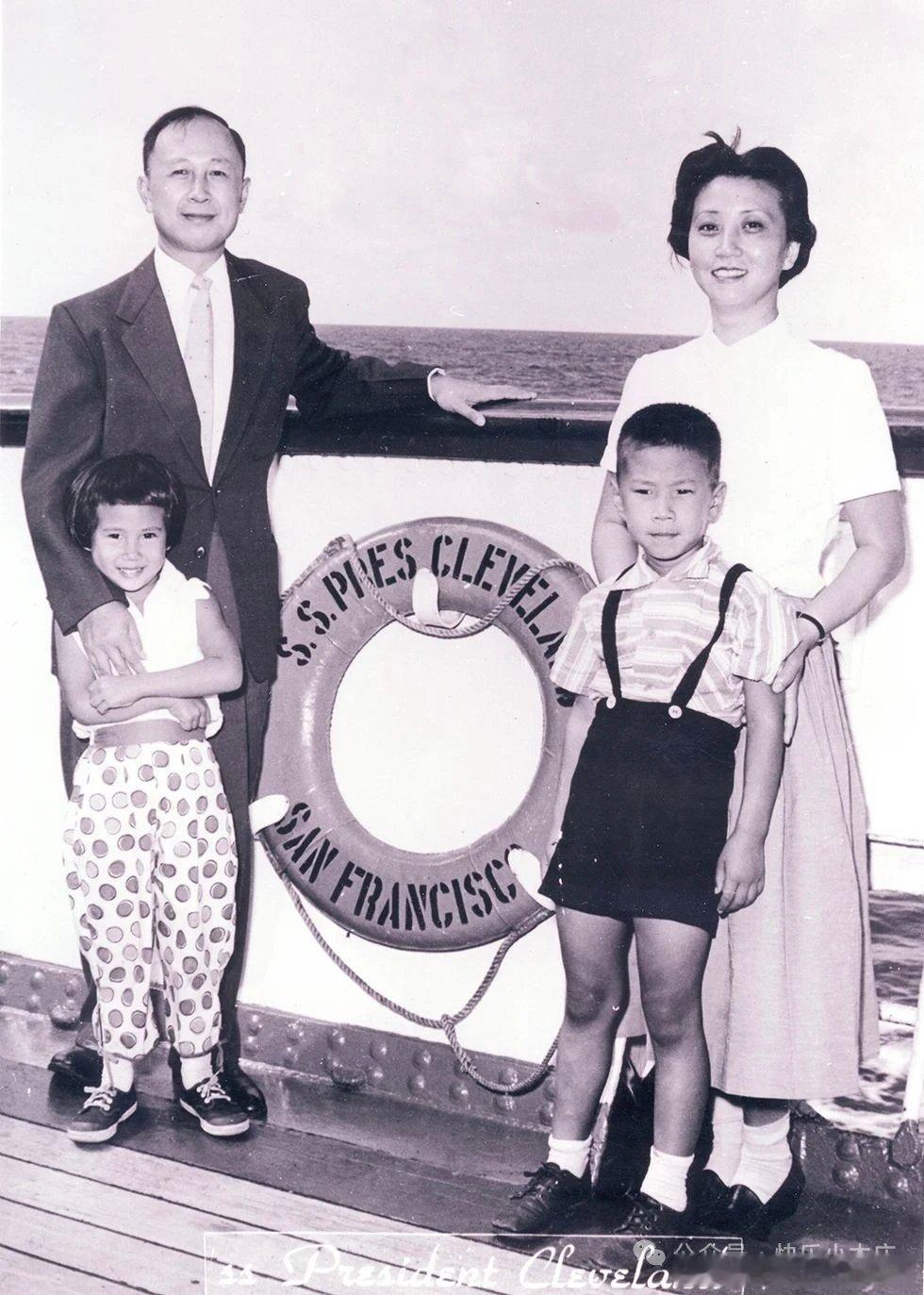

1935年,黄浦江畔的汽笛声中,24岁的钱学森踏上赴美邮轮。行李箱里除了书籍,还有一摞记录着中国铁路事故的剪报——这位交通大学机械系榜首学生,原计划用“交通救国”改变积贫积弱的祖国。

命运在淞沪抗战的炮火中转折。当日军轰炸机在头顶肆虐,他毅然转向航空工程:“制空权才是民族存亡的关键!” 专业转向背后,是对国家需求的精准预判。

在加州理工学院,他与导师冯·卡门共同攻克声障难题,创立“卡门-钱学森公式”。1945年,34岁的钱学森佩戴美军少校衔走进纳粹德国V-2导弹基地,笔记里密布着导弹参数和惊叹号:“此等技术必须为中国所用!”

当1949年新中国诞生的消息传来,他立即打包八百公斤资料。美国海军副部长金贝尔的怒吼响彻五角大楼:“他值五个师!宁可枪毙也不能放走!” 随之而来的是莫须有的罪名、特米诺岛的牢狱、长达五年的软禁。

在监视灯光下,他完成《工程控制论》——这部灰色封皮的著作看似理论专著,实则为回国后开展导弹工程埋下伏笔。用学术语言包裹战略构想,是他在绝境中的智慧突围。

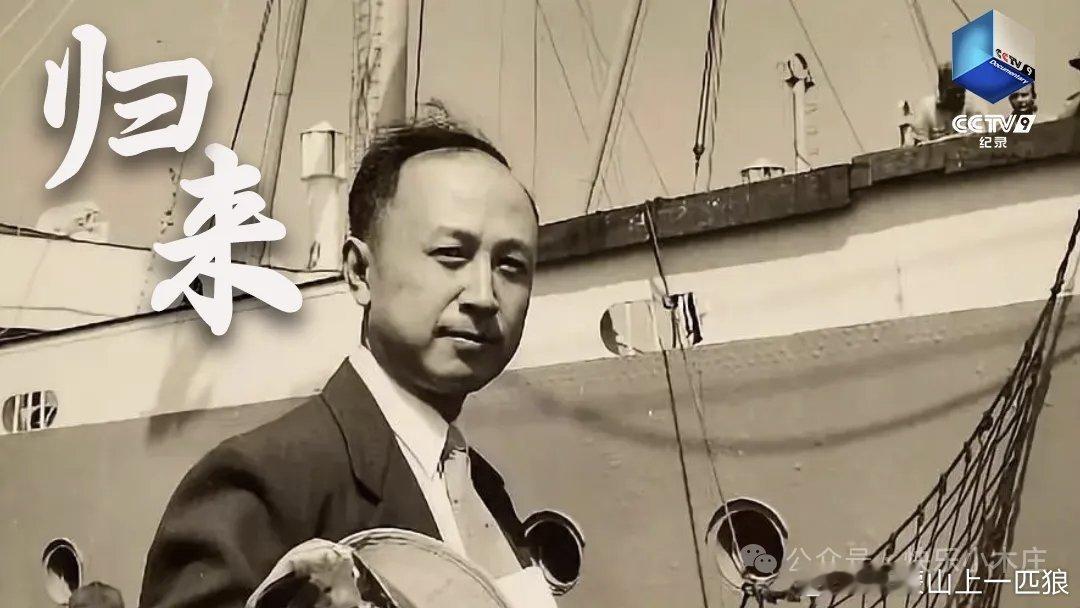

1955年6月,一封写在香烟纸上的密信辗转抵达北京。周恩来立即用朝鲜战争中的11名美军飞行员战俘交换,终使“克利夫兰总统号”在深圳靠岸。舷梯上的钱学森不知道,大衣口袋里那本《工程控制论》,即将成为中国航天事业的隐形路线图。

🚀 02 战略科学家,穿越时空的思维利器

1956年寒冬,哈尔滨军事工程学院。陈赓大将急切地问:“咱们自己能造导弹吗?”钱学森的回答震动四座:“外国人能搞的,中国人凭什么不能搞?” 这句话点燃了中国航天的火种。

此时国内仅有156位相关专业毕业生,连导弹实物都未见过。钱学森却铺开一张多维能力网:

技术维度:亲自编写《导弹概论》,从零培养数百航天人才

管理维度:创建 “两条指挥线”制度(行政线+技术线),确保专家话语权

协同维度:构建跨部门协作网络,汇集全国25个部委、1300家单位力量

最精妙的是他的 “神仙会”决策艺术:每个周日,任新民、屠守锷等专家挤满钱家客厅。规则很特别——畅所欲言不分座次,争论不休暂缓表决,决策失误主帅担责。这种机制下,“东风-2”导弹失败后仅用半年就完成改进,创造了世界航天史上的奇迹速度。

尘封手稿解密:在钱学森1988年的笔记本里,我们发现一组复杂公式——“社会系统工程模型”。

他将航天管理经验转化为治国良方:

意志协同×技术协同×资源协同=系统效能

这个公式预言了30年后中国大科学工程的成功逻辑

🌌 03 淡泊名利,被误解最深的大师风范

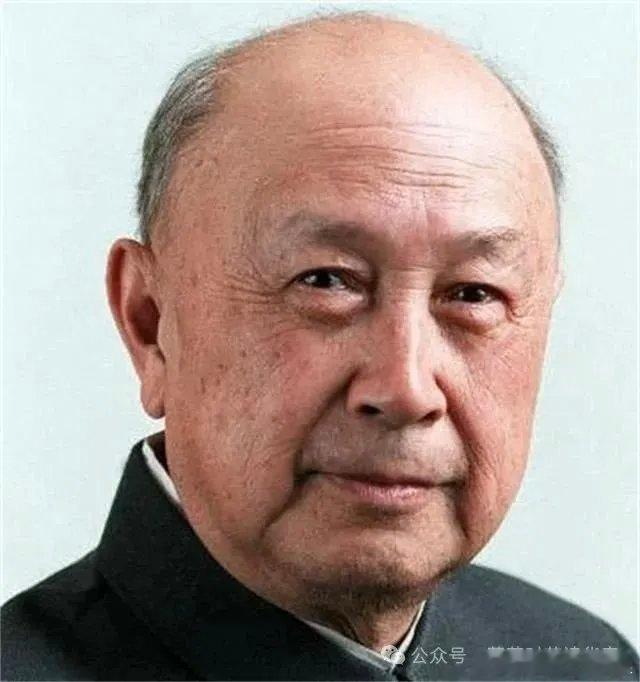

1960年,钱学森搬进航天大院简朴公寓。组织多次提议换房,都被他婉拒:“我姓钱,但不爱钱。” 常年穿蓝色卡其布上衣,公文包用了40年。

更令人惊讶的是他的 “七不原则”:

不题词

不写序

不参加评审

不出席应酬活动

不兼荣誉职务

年老后不出差开会

不上名人录

这些自我约束机制确保了他数十年专注科研

1991年,“国家杰出贡献科学家”颁奖现场,80岁的钱学森却谈起夫人蒋英:“她的声乐艺术让我领悟到科学思维中的诗意。” 夫人钢琴声中的《梁祝》,常伴他推导复杂公式。科学+艺术=创新,是他毕生倡导的认知哲学。

🔑 04 精神密码,穿越时空的传承之道

2005年7月29日,病榻上的钱学森拉住温家宝总理的手,发出震撼世纪的叩问:

“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?”

这被称为 “钱学森之问” 的忧思,其实早有伏笔——他在1989年就提出 “大成智慧教育”构想:

★融通文理:培养“性智”(人文)+“量智”(科学)兼备的思维

★跨界培养:硕士了解各学科精髓,博士方能在交叉点创新

★人机结合:预言人工智能将成为智慧催化剂

💫 05 精神传承,当代科技人的基因重组

当我们梳理 “钱学森精神”在当代的嬗变,发现三条传承脉络:

思想载体进化

▶️ 纸质手稿→数字化文献库(上海交大钱学森图书馆已数字化2.1万份档案)

▶️ 课堂教学→虚拟现实体验(航天院所用VR技术还原“两弹结合”现场)

▶️ 内部讲义→开源课程(《工程控制论》在慕课平台吸引37万学习者)

组织基因变异

▶️ 航天系统继承“技术民主制”:嫦娥团队平均年龄33岁,关键决策需90后签字

▶️ 民营航天注入协同基因:“天兵科技”用钱学森弹道原理研发可回收火箭

▶️ 科研管理革新:深圳鹏城实验室实践“非行政化首席科学家负责制”

个体精神觉醒

▶️ 海归科学家效法归国路径:薛其坤放弃日籍回国发现量子反常霍尔效应

▶️ 青年学者重构价值观:徐颖(北斗导航系统科学家)拒绝商业代言潜心科研

▶️ 教育家破解人才之问:施一公创办西湖大学探索拔尖创新培养

📜 06 未竟之问:当“钱学森之问”遇到新赛道

2011年12月11日,北京航天飞行控制中心。

天宫一号与神舟八号完成“太空之吻”时,大屏幕突然切换画面——钱学森微笑的照片缓缓浮现。全体航天员肃立敬礼,指挥大厅掌声雷动。

这位已逝多年的科学家,仍在用精神能量参与每个历史时刻。

当我们重访钱学森图书馆,00后参观者的留言揭示新的可能:

“如果钱老玩多学科融合的元宇宙游戏,应该能打通所有关卡吧?”

“他说的‘大成智慧’,是不是像GPT-4连接文理知识的超级接口?”

“用他的协同理论,能不能治好我的拖延症?”

钱学森诞辰110周年之际,SpaceX星链卫星掠过中国上空。

西安交通大学钱学森学院的一群学生,正调试着“追光者一号”卫星。载荷舱里,他们放置了《工程控制论》微缩胶片——这本曾被美国军方视为威胁的著作,如今成为人类探索深空的共同智慧。

历史总是轮回递进,但精神火种永不熄灭。

当中国科学家在月球建起科研站,在南海升起智慧城市,在量子实验室重塑时空——钱学森那跨越世纪的凝视,终将见证这个民族最璀璨的星火绽放。

(来源 : 快乐小木庄 原创 : 小木庄)