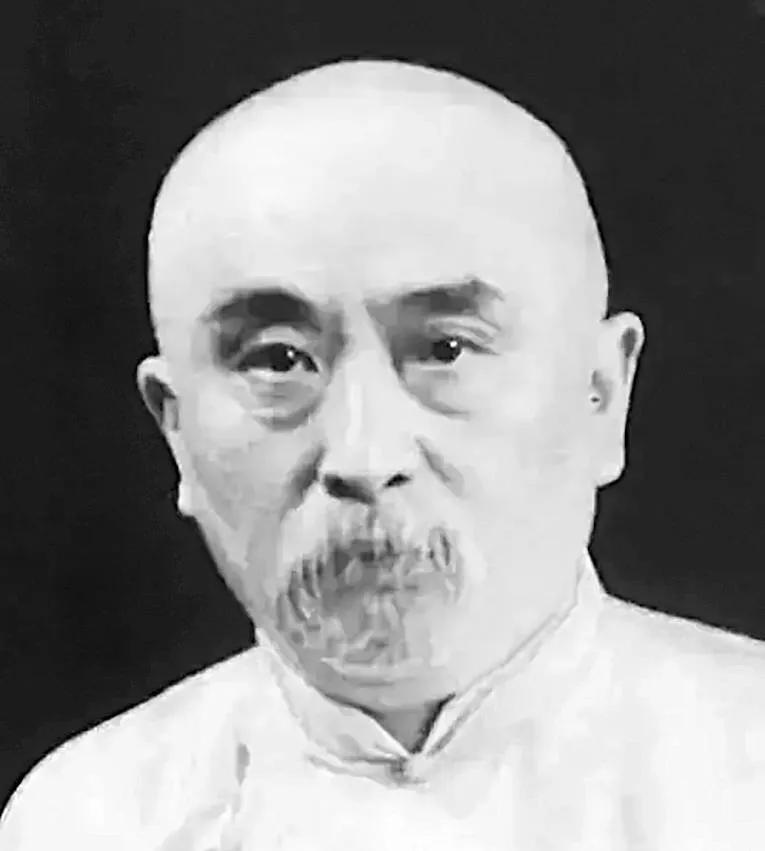

1910年,晚清神医曾经预言“万国博览会”在上海浦东举行,为了方便市民前往参观,在上海滩建成了浦江大铁桥和越江隧道,还造了地铁……没想到他的预言全部成真。 这个人就是陆士谔。 这是他在自己的小说《新中国》描述的场景,他当时就是写着玩的,也没有当回事,没想到却引来鲁迅的批评,鲁迅说他“胡说八道”。 不过,几个月后,鲁迅多有接触论争中谈及的西方世界关于交通、绿化、城市建设等内容后,又回头看《新中国》,觉得小说中提到的都是有理有据很快就可实现的事物,于是鲁迅在报纸上公开向陆士谔道歉。 陆士鄂14岁离开家乡去上海谋生,但是在上海,他的一口浓郁的家乡土话受到众人的嘲笑,一气之下,又回到老家拜在名医唐纯斋门下学习中医。 但是他比较喜欢文学,对学医并不感兴趣,之所以学医一是因为父命难违,二是学医可以接触三教九流的人,可以听他们讲八卦,肯定有趣。 起初,陆士鄂学医也只是学些皮毛,但是随着家人的去世和孩子接二连三的夭折,他却爱莫能助,陆士鄂才痛定思痛,决定好好学医。 1905年,27岁的陆士谔在上海图书馆(原上海书局)内摆桌行医,一位富商上前搭话,交流后,富商决定陆士鄂谈吐不凡,就邀请他为自己的夫人治病。 富商的夫人生病很久了,看了多个医生,但是始终没有康复,陆士鄂诊断后给她开了药,吃了一副便有所好转,之后又吃了不到半个月,富商的夫人便痊愈了,富商想要重金感谢,陆士鄂拒绝了,他只是请富商为自己在报上打打广告宣传一下。 就这样,富商在《申报》买下整整一个月的广告版面用以答谢,从此,陆士鄂出名了。上海各大医馆挣着抢着要聘请他。 声名鹊起的陆士谔后来创作了《国医新话》《医学南针》等医书十余种。 陆士鄂虽然成了名医,但是他心里依然还有作家梦。 学医期间,他就经常写东西,把每天的所见所闻记录下来,写成了他写小说的素材。 十五岁时,陆士谔便以“沁梅子”为笔名出版了《精禽填海记》,随后又写了《血滴子》《鬼国史》等野史小说和武侠小说。 陆士鄂在写东西方面经常是脑洞大开,虽然他没有出过国,但他却是我国第一批接触《共产党宣言》的人。 当时新中国的大门刚打开西方国家的思想和文化传到中国,让陆士鄂眼界大开,再加上陆士鄂行医多年,接触了很多从西方回来的人,他们给陆士鄂灌输了先进生活方式的思想。 陆士鄂的两个弟弟也都有留学的经历,大弟陆守经曾在日、美两国留学,后在清华、燕京、南开等大学任教授。幼弟陆守坚自美国旧金山大学留学回国后,曾担任过少帅张学良的随行秘书,后又从事中国的交通工程建设工作。 妹妹陆灵素是南社杰出的女才子,与陈独秀、苏曼殊过往甚密。是中国早期女界革命的先驱。这些难免会潜移默化地影响着他。 1903年,邓毓怡、籍忠寅等在北京依托华北译书局《经济丛编》杂志成立“改良小说会”,并发起新小说征文活动,要求征文有新思想、新文风、新故事。 陆士鄂抱着玩玩的心态,写了一篇《新中国》。 在文章里,陆士鄂写道:那年“万国博览会”在上海浦东举行,为了方便市民前往参观,在上海滩建成了浦江大铁桥和越江隧道,还造了地铁……还有“一座很大的铁桥,跨着黄浦,直筑到对岸浦东”。 这部小说出版后,由于文学性和艺术性并不高,因此遭到了很多新文化运动者的批评和讽刺甚至鄙视,鲁迅便毫不留情地称此作“皆不称”,甚至用“胡说八道”来形容。 但是多年后,陆士鄂小说中出现的美好预言却都实现了。现在的上海不仅公交地铁俱有,连接浦东与浦西之间也的确有“大铁桥”,而且还不止一座,他写到的江底隧道,也于1971年正式通车。 陆士鄂之所以有这样的预言,是因为在他的笔下,未来的中国不仅经济强盛(自然可以举办世博会),而且文化昌明,科技水平发达,人民安居乐业,整个中华民族已经屹立于世界民族之林,他只不过是通过小说将之具体化和形象化而已。