1947年,国民党上将龙云送女儿出国留学,刚到火车站,大队宪兵赶到,带队军官说:“张司令有令,龙主任不得离开南京。”

1947年的南京下关火车站,空气里飘着初冬的寒意,国民党上将龙云提着皮箱,身边是他最疼爱的小女儿龙国壁,女孩穿着洋装,眼神里既有对留学的期待,又藏着对父亲的担忧。

宪兵队皮鞋踏地的声音突然从月台另一端传来,带队军官冷着脸拦住去路:“张司令有令,龙主任不得离开南京。”

龙云攥紧的拳头缓缓松开,他拍了拍女儿的肩膀,转身走进南京城的阴影里。

这个场景像一把刀,划开了民国权力游戏最赤裸的真相,曾经叱咤风云的“云南王”,此刻连送女儿出行的自由都被剥夺。

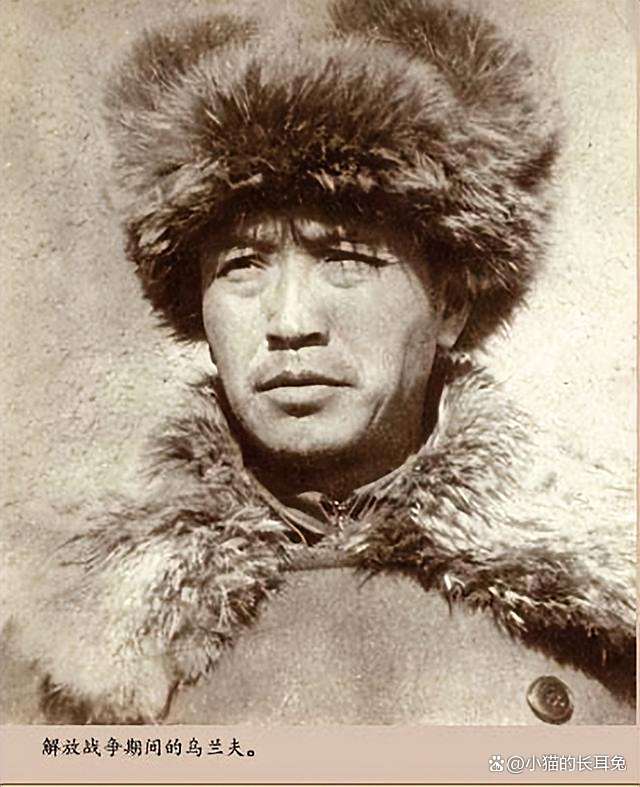

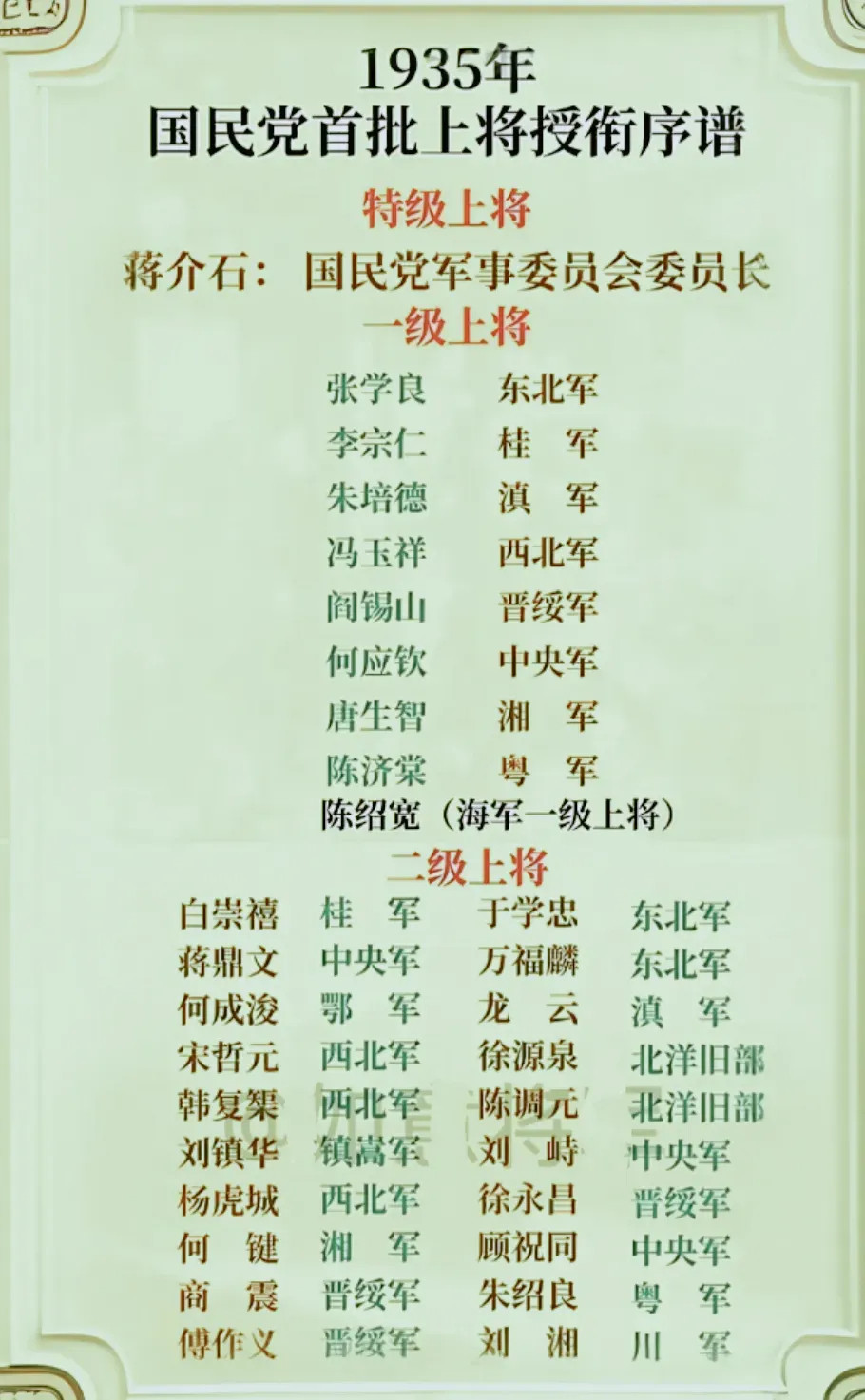

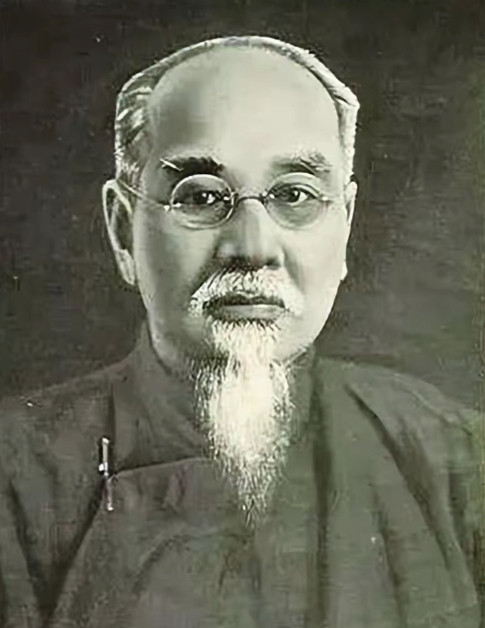

龙云的故事要从滇南的崇山峻岭说起,1884年生于昭通彝族村寨的他,早年在云南陆军讲武堂与朱德成为同学,1911年参加重九起义时还只是个扛枪的小兵。

命运的转折发生在1927年,他联合卢汉等人发动“二六政变”,把统治云南14年的军阀唐继尧赶下台。

当上省主席的龙云展现出矛盾的两面性,一边修通云南第一条柏油马路,创办西南最早的航空学校,连闻一多都称赞他“在边疆播撒现代文明”。

另一边却又纵容亲属垄断鸦片贸易,据说龙公馆地窖里的银元多到能砌墙,这种复杂性格注定了他与蒋介石的博弈充满戏剧性。

抗日烽火让这对冤家暂时握手,龙云敞开云南大门,滇缅公路上昼夜奔驰的卡车运来盟军60%的援华物资,昆明巫家坝机场成为飞虎队轰炸东京的跳板。

美国记者白修德曾记录:“龙云用普洱茶招待陈纳德时,两人用英语讨论战斗机航程,而蒋介石的侍从官站在三步外拼命记笔记。”

这种直接与美方接触的举动触动了蒋介石的神经,当1942年龙云私自截留美军援滇的30门榴弹炮时,重庆方面传来的电报几乎要烧穿办公桌。

日本投降的烟花还没散尽,蒋介石的刀已经出鞘,1945年10月3日的“五华山事变”像场荒诞剧:杜聿明率中央军冲进昆明时,龙云正穿着睡衣在省府后院喂孔雀。

他翻墙躲进隔壁法国领事馆,却被儿子龙绳祖的求援电话暴露行踪,这个指挥暂编24师的少将少爷,刚开战就被缴了械。

被押往重庆时,龙云口袋里还揣着未拆封的密信,那是中共特使华岗三天前送来的预警。

软禁中的龙云住在重庆嘉陵江边的“翰苑”,这座洋楼每个窗口都对着特务的望远镜,戴笠的监视还算体面,至少便衣们会假装在街边下象棋。

等毛人凤接手后,龙云家门口突然冒出七八个水果摊,卖梨的小贩总盯着他家窗帘看。

最讽刺的是1946年迁都南京,龙云被安排住在颐和路公馆区,空调冰箱一应俱全,可连去玄武湖散步都得“偶遇”三拨特务。

女儿留学事件彻底撕碎了最后的脸面,龙国壁的船票本是宋子文帮忙弄到的,但老蒋在批件上画了个叉。

那天在火车站,宪兵队长腰间的手枪套故意敞着,龙云后来对密友苦笑:“当年我云南的宪兵司令见我都得小跑,现在倒被个上尉当犯人防。”

更扎心的是三个月前,二儿子龙绳祖来南京探亲,刚下火车就被押进军统看守所,白崇禧打电话说情才捞出来,理由竟是“上头觉得龙家父子见面太多”。

转机藏在意想不到的地方,1948年深秋,龙云突然对秘书说要吃牛排,点名要重庆美军俱乐部那种。

等厨子端着铁盘进来,餐刀下压着的纸条写着陈纳德的电话号码,这位飞虎队老友如今经营民航,用特制轿车把龙云从特务眼皮底下接走时,车头插的美国国旗比通行证还管用。

飞机掠过长江那一刻,龙云看见自己映在舷窗上的脸,三年软禁生涯在他额头上刻的皱纹,比过去三十年打仗还深。

香港的晨报登出龙云起义声明那天,南京总统府的青花瓷杯碎了一地,这个总爱念叨“彝人骨头硬”的老军阀,最终在1949年8月13日选择站到红旗之下。

曾经被他拒之门外的中共地下党,后来成了他的政治引路人;而那个用美式装备缴他械的杜聿明,此刻正在淮海战役的战俘营里啃窝头。

当我们回望1947年火车站那个清晨,宪兵刺刀折射的不仅是个人悲剧,龙云与蒋介石二十年的缠斗,本质是中央集权与地方自治的终极较量。

他主政云南时种的梧桐树,至今还在昆明翠湖边投下绿荫;而他被迫离开南京时踩过的月台,现在立着“民国风云”的旅游标识牌。

或许真正值得铭记的,不是权力更迭的成王败寇,而是无论顺逆始终未变的底色,那年龙国壁登上赴美轮船时,行李箱里除了旗袍和课本,还塞着父亲连夜写的毛笔字:“彝山滇水,勿忘归途。”