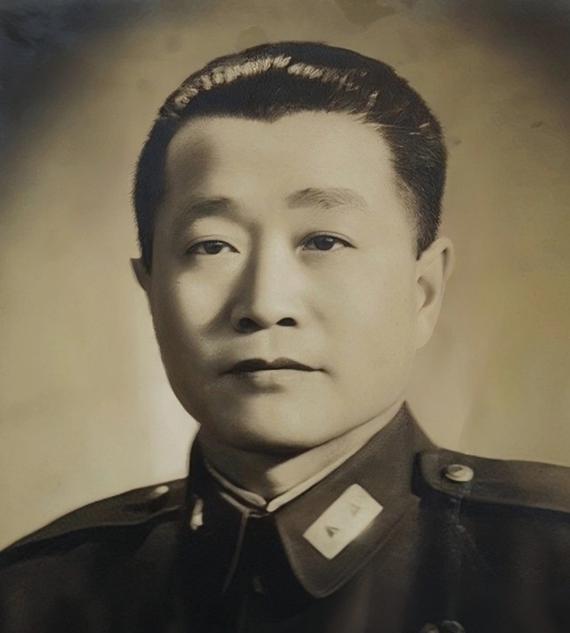

孙立人与杜聿明:两人共事多年,为何始终矛盾重重? “1946年6月,南京雨后的夜里,杜聿明推开窗子,回头嘟囔一句:‘那位孙师长,总把洋办法当圣经。’”一句半埋怨的话,把两位名将之间绵延多年的嫌隙点得通红。明面上,他们都是抗战名将,指挥过同一支远征军;实际相处,却像两条并行铁轨,越走越远、永不交汇。究竟是路线分歧、个人气性,还是更深层的时代背景,让这段同袍情走成了明争暗杠?往下翻史料,细节不少。 先看出身。杜聿明是黄埔一期,典型的“蒋家班”嫡系:靠军校刻苦、靠北伐起家、靠对南京中央的绝对服从稳步上升;军事理念偏重快速机动和大兵团突击,骨子里推崇传统陆战思维。孙立人却完全不是这一路:安徽书香门第,清华土木高材生,之后又转入美国弗吉尼亚军校深造,毕业后跑欧洲考察,把美式训练、德式条令一股脑搬回国。两人一见面,谁也听不惯谁的发音:一个是黄埔口号式的“冲锋”,一个是夹着英文术语的“coordinate”。语系不同,默契自然拉不起来。 1937年全面抗战爆发前,两人几乎无交集。杜聿明此时已是第5军少将旅长,在山西、淞沪一路辗转;孙立人仍在税警总团折腾“棒球+刺杀”混搭训练,忙着把军事竞赛变成部队日常。蒋介石决定重建精锐,点名拉孙立人进陆军,先改编为新38师,再塞进66军番号。就这样,孙成了杜的下级。职务上双向靠近,理念碰撞却开始加剧。 时间推到1942年2月,中国远征军进入缅甸。杜聿明任第一路军副司令兼第5军军长,手握全军最好的一套美械装甲;孙立人带着不到万人规模的新38师,同时听杜聿明和美国中印战区司令史迪威的双重指挥。滇缅公路命悬一线,英军仁安羌列车刚被日军截停。史迪威看准孙立人的灵活打法,直接把仁安羌救援任务丢给他。孙只用了八百多人,救出被围困的英军七千余人,还缴回被日军夺走的油料补给。这场漂亮仗给孙刷足国际声望,也无形中让杜聿明很不好受:部队最精锐的是自己,风头却被属下彻底抢走。 随后的撤退路线更是关键裂点。史迪威提议远征军整体向西,经印缅公路进入印度休整;蒋介石电令杜聿明北撤,穿荒僻的野人山返回云南。杜是嫡系,执行长官令不打折;孙更信史迪威,转入印度。两路刚一分叉,矛盾就彻底摆上台面。孙走的公路路线虽艰难,补给至少有英国人接应,人员损失极小,还捡了几千滞留难民;杜带第五军扑进野人山后,四十多天掉队、病亡近半,机械化装备弃毁殆尽。两支部队一出印度,一回国内,形成鲜明对比。杜心里不平:要是孙38师也跟着硬闯,也许能一起突围;孙却私下揶揄:野人山连地图都不全,拿生命做豪赌毫无价值。 抗战胜利后,冲突没被时间稀释,反而因各自的新位置继续扩大。1946年初,杜聿明挂东北保安副司令,率重兵入东北。孙立人被调回南京,接收美援,组建“美械样板”陆军教导师。杜急着稳住沈阳、长春,打的是大兵团正面战;孙则忙着拆改步兵连、研究美军三三制编制,在台湾、高雄操场上一遍遍演示班组战术,两套叙事根本无交集。那句“洋办法”嘀咕并非随口牢骚,而是多年累积的不信任的出口。 1948年辽沈战役收场,杜聿明被俘;孙立人在台湾继续扩充新军。讽刺的是,到了1955年,“美国系统”的孙立人被蒋家王朝以“谋叛”名义软禁,教导总队悉数被接管;而曾经被他视为“老派”的杜聿明,在北京功德林医院疗养,晚年研读佛经,得到较优厚的生活待遇。两个人的政治归宿与战场表现呈现诡异的错位:一个听命到底却兵败被俘,一个独辟蹊径却终陷猜忌。 很多研究者喜欢把两人的矛盾简单归结为“路线对立”。其实不只路线,更是军人的自尊和派系生态的叠加。杜聿明信守上官命令,他的指挥链是一根笔直的竹竿;孙立人重视战场弹性,他的决策像一张网——外面有盟军顾问、里面有士兵士气。竹竿遇到网,不出问题才怪。再加上抗战末期,国际力量复杂、派系资源重新洗牌,一旦功劳、物资、军职发生竞争,矛盾更不可能靠“同袍”二字抹平。 对比两人的晚年态度,也能窥见性格差异。杜聿明在功德林自嘲:“误国误军,唯求忏悔。”孙立人被软禁台中时,仍坚持每天英文晨读、素描、打靶,把军官宿舍改成画室兼阅览室,嘴上不服输,心里更不服输。这股倔劲儿,既是他当年敢救仁安羌的底气,也是后来蒋介石容不下他的原罪。 有人问,假若1942年他们能坐下来认真谈一次,也许就没那么多误会?答案恐怕仍然悲观。一个被体制推着往“绝对服从”走,一个被教育推着往“独立判断”走,二人虽共事八年,却从来没站在同一套原则上说过话。历史不是概率游戏,一旦路径选定,结果大抵已锁死。 回看资料,两人其实都对国家、对士兵有赤诚。他们之所以矛盾重重,是因为所处时代逼着每个人做“选择题”,而且不给改答案的机会。杜聿明选择了传统中央集权路径,孙立人押注现代化与盟友。选项都合情合理,输赢却由情势决定。