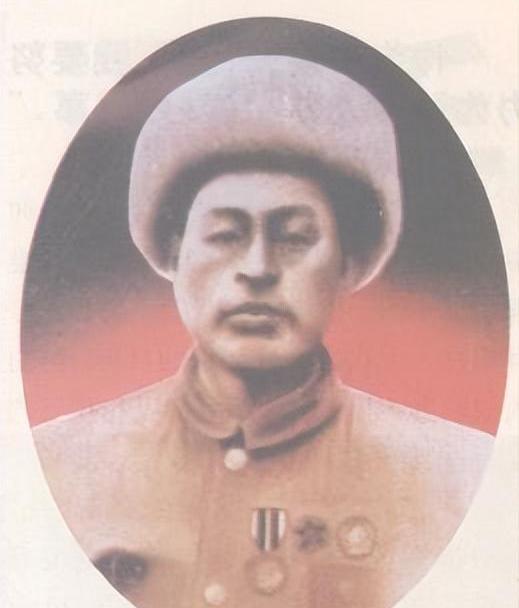

1997年一企业家到朝鲜考察,参观英雄雕像时看到其中一尊雕像与她熟悉的老干部非常像,再一看雕像底座上铭文:立特等功,获“一级英雄”和“鹫峰阻击英雄”荣誉称号……企业家忽然猛拍一下大腿:这不就是老沈嘛! 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1997年夏天最热的时候,浙江上虞有个搞企业的蒋梦兰去朝鲜看项目。 她在平壤的军事博物馆转悠,铜像厅里立着黄继光、邱少云那些英雄,玻璃罩子擦得锃亮。 走到拐角处突然停住脚——这尊戴棉帽的志愿军铜像,眉眼活脱脱像她认识的上虞县老领导沈树根。 蹲下身看基座刻字:"沈树根,浙江诸暨人,志愿军一级战斗英雄"。 她赶紧掏相机拍下证据,心里直犯嘀咕:这老爷子当财贸办主任时天天骑自行车上班,从没提过在朝鲜立过特等功啊! 回上虞头件事就是冲进老干部宿舍楼。 七十三岁的沈树根正戴着老花镜看报纸,桌上搪瓷缸里泡着本地珠茶。 看到照片瞬间,老人手指抖得报纸沙沙响,泪珠子砸在志愿军胸章浮雕上。 打1951年撤回国,整整四十六年没见过朝鲜的泥土。 更没想到朝鲜人民把他和黄继光们塑在一起,日夜守着军事博物馆。 "老领导您这就不够意思了,"蒋梦兰递过手帕,"特等功臣藏着掖着,怕我们请您吃饭啊?" 沈树根擦着眼镜直摆手:"打仗那会儿谁不拼命?活下来的人哪有脸摆功劳。" 他说的打仗,是朝鲜战争最难啃的骨头之一——鹫峰阻击战。 1951年六月二十二号,二十四岁的三排长沈树根接到死命令:带三十四个兵拿下海拔922米的鹫峰,钉死在山上二十四小时。 华川北面这道山梁是美军的必经之路,山头公路能并排开四辆坦克。 志愿军刚打完第五次战役,弹药粮食都快见底,美国鬼子掐准这个空当,派陆战一师两个营往北猛扑。 天黑透时暴雨突降。 沈树根命令轻装急行军,每人只许带三样东西:子弹袋、白毛巾和信号喇叭。 布鞋陷进泥浆里拔不动,他就喊号子:"雨越大越好!美国少爷兵正搂着女人睡觉呢!" 凌晨三点摸到山顶,果然半个人影都没有。 望远镜往山脚扫,黑压压的帐篷亮着汽灯——敌人还在五里外扎营。 天刚鱼肚白,美式重炮就把山头炸成火海。 三排独创"散兵坑蜂窝阵":九个战斗小组撒在二百米宽的山脊,专打戴白头盔的军官。 炊事员都攥着手榴弹趴在弹坑里,沈树根自己抱着挺转盘机枪打短点射。 打到下午三点,打退十三次冲锋的战士嘴唇全裂着血口子——山头找不到半滴水。 第八班阵地失守时,沈树根带预备队冲上去拼刺刀,硬从三十多个美国兵手里抢回战壕。 接到撤退令已是深夜。 山脚被照明弹照得雪亮,上千敌人封死退路。 沈树根把最后八发子弹压进卡宾枪:"党员跟我钻东崖,伤员拽紧白毛巾!" 两个班用喇叭声东击西,他带主力顺陡坡往下溜。 等冲破包围圈清点人数,发现八班长廖九为断后拉响炸药包,和追兵同归于尽。 三十四人挡住两个营,靠十二支步枪六挺机枪,歼敌三百五十六名,自己只牺牲两人。 捷报传到志愿军司令部,彭老总亲自批下"特等功"。 半年后沈树根戴着金日成勋章回国,在天安门城楼和毛主席碰杯。 军装内袋的本子上,主席用铅笔签了名,后来周总理在下面添了"周恩来"三个字。 这份泼天功劳,在他1979年转业到上虞财贸办后彻底封存。 新来的大学生只见他骑辆二八杠自行车,车筐里总装着帮老街坊捎的酱油醋。 县领导查档案才知他当过团长,安排转业干部座谈会让他发言,刚开个头他就掏手帕擦汗:"我是来学搞经济的,战场的事早翻篇了。" 直到蒋梦兰带回朝鲜铜像照片,上虞城才炸开锅。 档案馆找出尘封的嘉奖令,报社翻拍毛主席签名本时,沈树根急得直跺脚:"别登报!廖九他们埋在朝鲜的咋办?" 那年重阳节,县里老干部聚餐,二十多个单位抢着请他坐主桌。 老爷子端起酒杯又放下:"这桌该鹫峰三十四位兄弟坐。" 2001年他应邀重访朝鲜。 在祖国解放战争纪念馆英雄厅,五十幅画像里有张方脸浓眉的肖像,解说员认出他后,朝鲜群众涌上来合影。 金日成母校的孩子用毛笔写"朝中友谊"相赠,七十四岁的沈树根蹲着抱住孩子,棉布褂子后脊梁洇湿两大片。 当年抱着炸药包冲向坦克的通讯员,也就这么大岁数。 2010年老人离世时,葬礼上最显眼的是褪色的六五式军装,左胸别满勋章。 按遗愿骨灰分两份:诸暨老家和上虞第二故乡。 上虞档案馆玻璃柜里,陈列着封面泛黄的笔记本,左边"毛泽东"铅笔字力透纸背,右边"周恩来"墨迹苍劲如松,中间夹着1997年在平壤拍的老兵合影。 铜像基座上的戎装青年与白发老者隔空相望,中间横着五十年静默光阴。 主要信源:(《解放军报》——《一级英雄沈树根:34人阻击美军两个营》)