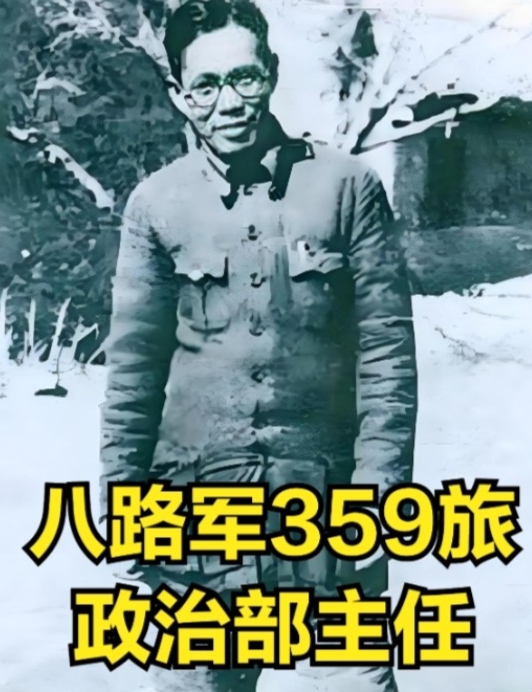

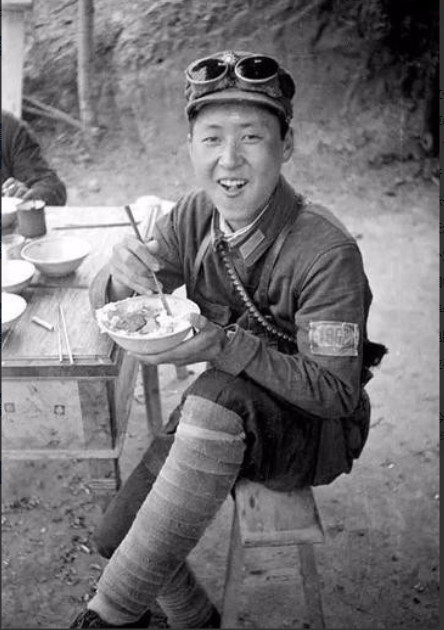

1928年,两位夫妻同志在敌人狱中受尽折磨后将被处死。临刑前,敌人:要上路了,有啥要说吗?男同志听后,脸一红提了个要求。 这个23岁的共产党员向刽子手提出最后请求时,竟带着新郎官般的羞涩。他要求与并肩站立的陈铁军拍张合影,而就在几小时前,这对“假夫妻”还在用棉被隔开床铺的阁楼里印刷传单。 这张著名的狱中合影背后,藏着许多鲜为人知的矛盾性细节。周文雍出身开平贫农家庭,22岁便担任广州工人赤卫队总指挥,成为广州起义核心领导人;而原名陈燮君的佛山富商千金,为反抗包办婚姻离家出走,将名字改为“铁军”宣示革命决心。 组织安排他们假扮夫妻建立地下机关时,两人在西关阁楼里演绎着双重人生:白天周文雍穿长衫扮商人,夜里陈铁军用棉被裹住油印机降低噪音。 最戏剧性的是他们用辣椒饭营救对方的桥段——周文雍首次被捕时,陈铁军连续数日送去掺满辣椒的牢饭,逼得看守因怕“传染病”将他送医,这才让营救小队有机可乘。这种无需言语的默契,恰似他们感情发展的隐喻。 世人常赞叹刑场婚礼的浪漫,却容易忽略其中蕴含的革命伦理困境。在1928年白色恐怖下的广州,地下工作者严禁发生真实情感,这对假夫妻连睡觉都要在床铺中间隔条棉被。 但当叛徒带军警破门时,陈铁军烧毁文件后第一反应竟是冲向阳台挪动报警花盆,只盼周文雍别回来送死——这种超越纪律的本能反应,恰恰暴露了压抑的情感早已生根发芽。 狱中的酷刑更成为感情的催化剂:当竹签钉入陈铁军手指,周文雍在隔壁牢房的血诗“壮士头颅为党落”便成了最铿锵的情书。 耐人寻味的是历史记载与艺术加工的错位。1980年电影里两人在刑场相拥宣告婚礼的场景感动了无数观众,但广州起义烈士陵园的研究表明,真实刑场只有三声急促枪响。 那张被周总理称为“最纯真爱情”的合影,实际拍摄于监狱而非刑场,陈铁军头发还粘着受刑时的稻草,周文雍被折断的右手在西装下不自然下垂。 更鲜为人知的是周文雍的三次“正名”:审讯时他打断法官纠正妻子名字是陈铁军而非化名陈燕萍;拍照前要求解开捆缚陈铁军的绳索;刑场上坚持将红围巾披在她肩上。这些细节比戏剧台词更震撼地诠释了何为“以命证情”。 若把目光拉回当代,会发现这对烈士的遗产远不止浪漫故事。在陈铁军故乡佛山,铁军小学的孩子们朗读着周文雍的绝命诗;开平市的“文雍纪念班”学生用科创作品致敬先烈。 最动人的传承发生在2018年重修周文雍故居时,施工队在地板下发现半截褪色红围巾——恰似当年照片里陈铁军为他手织的那条。 从假扮夫妻的棉被隔档,到就义前共享的围巾,这条红色纤维成了贯穿他们生命轨迹的隐喻。 当我们在和平年代重读这段历史,或许该抛开“血色浪漫”的简单标签。周文雍和陈铁军的故事本质是信仰与爱情的共生实验:当刽子手的枪声代替婚礼进行曲,当血染的围巾取代婚纱头冠,他们用生命证明革命者的情感无需风花雪月来装点。 从假夫妻到真烈士的263天里,那些克制的触碰、无声的默契和最后的正名,比任何言情剧都更有力地诠释了:最高级的爱情从不需要海誓山盟,它能在枪栓拉响的瞬间,让两个灵魂坦然相拥着望向未来。 素材来源:中国网 中国互联网新闻中心官方账号 2025-05-19 15:53

自幼尚武

致敬先烈,不忘初心!

冰与火之歌

如今的党员干部更应该多学习先烈们的事迹

蝶落尔肩

致敬先烈。不忘初心

柠檬爱朦胧

《刑场上的婚礼》

用户12xxx29

[哭哭]