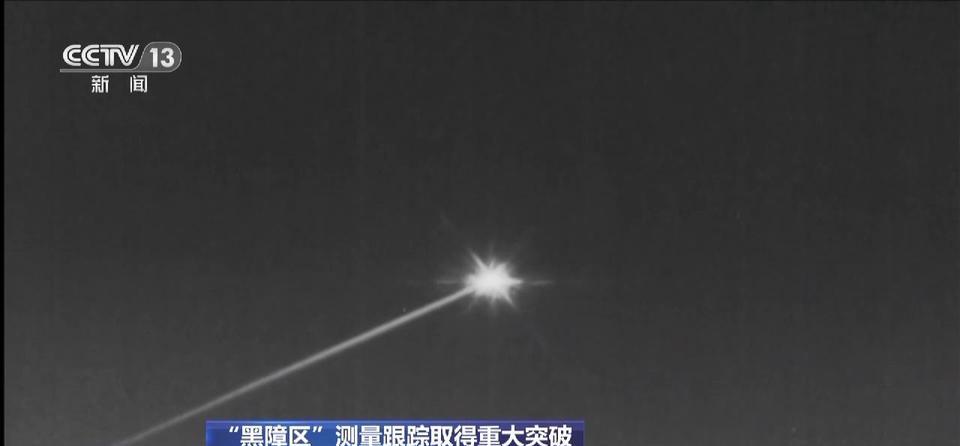

全世界苦研数十年年,被中国一朝突破!颠覆性技术的背后是谁做到的? 2023年6月4日,随着神舟五号载人飞船成功着陆东风着陆场,这一刻,中国科研团队十年攻坚,让全球苦研数十年的难题——黑障,被彻底攻克。 谁能想到,这个颠覆性突破,就诞生在实验室的一束长长火炬里。 所谓黑障,是当航天器穿越临近空间时,速度快得能把空气活生生挤炸。 气体被压缩到几千、上万摄氏度,直接电离成等离子体,包在航天器周围,形成一个等离子体鞘套。 这层鞘套厉害了,简直就是一层电磁铁布,无线电波要么被吸收,要么被折射、反射,怎么都穿不出去。结果就是,飞船和地面几分钟完全失联。 这段通信中断时间,航天员心里慌不慌?当然慌!地面指挥呢?更慌。任何突发状况,外面全蒙在鼓里,这种生死交给运气的感觉,让全球航天人头疼了足足百年。 在太空探索史上,黑障带来的悲剧并不鲜见。 历史上几次重大事故,都是发生在重返大气层的关键时刻。黑障像一个无声的魔咒,长期悬在每一次飞行的头顶。 多年来,各国科学家都试图攻克黑障难题,可进展始终有限。 美国、俄罗斯在上世纪就开始研究,但大多停留在理论分析或局部实验阶段,无法彻底解决通信中断问题。 中国航天人可不想每次飞船回家都提心吊胆。 早在神舟一号时代,测控团队就开始研究黑障区跟踪方法; 到了神舟十五号返回任务,中国终于让世界看到了希望:飞船进入黑障区,敦煌测控区光学组捕捉到高清图像,雷达信号稳稳托底,飞船整个黑障期都被牢牢盯住。 但是,要彻底从源头解决黑障,还得靠更硬核的科技突破——模拟、分析、抑制,全链路打通。 西安电子科技大学包为民院士团队,接下了这块硬骨头。 2017年,他们启动了黑障地面模拟项目,目标明确:在地面复现航天器周围等离子体鞘套环境,找到让信号穿透的方法。 光说模拟容易,干起来难得吓人。 等离子体得有足够高的温度和电子密度,还得动态变化,就像载人飞船飞行时一样。 团队用了感应加热,把空气加热到上万度电离成等离子体,再通过耐高温喷管喷入低气压腔体。 最终,他们造出了直径7米、长3米、重90吨的大型真空暗室实验装置——国内首台高速目标等离子体电磁科学实验装置。 而光运输就出了难题:从浙江运到陕西,途经高速公路收费站时,发现限高限宽过不去,硬生生拆了三个收费站才运进去。 装置第一次点火的场景至今让团队难忘:真空腔里先是微光闪烁,突然窜出一束长长的火炬,像一条亮晶晶的梭子。 有人激动得喊破嗓子:成功了! 那束火光,就像点亮了通往未来的路。 有了这个地面黑障工厂,科研人员完成了从L到Ka频段的黑障复现,验证了低频通信、动态自适应抗干扰等关键技术。 黑障不再是完全不可控的黑盒子,而是能在实验室里玩明白的对象。 除了西安的黑障实验装置,哈尔滨的“空间环境地面模拟装置”,也在这个科技战役中发挥了重要作用。 它像一座地面空间站,能模拟真空、低温、强辐射,甚至零磁环境(静态磁场抑制到0.033纳特)。 这里的空间等离子体实验楼,把地球磁层原汁原味搬到了地面。 科研人员能在里面研究飞船重返时表面的等离子体鞘套变化,提前预演各种极端情况,为抗黑障技术提供数据支撑。 当地面科研把黑障“掰开揉碎”后,实战应用就水到渠成。 敦煌测控区、和田活动分队、北京飞控中心形成多点接力:光学捕捉、雷达跟踪、低频通信并行。 神舟十五号、十九号任务,黑障区测控稳定。 神舟十九号的三名航天员在轨183天,完成3次出舱活动,首秀的两位“90后”宋令东、王浩泽也创下了单次出舱时长世界纪录。而在他们安全返回背后,是科研人员十年如一日的守护。 回顾整个过程,从戈壁滩的雷达阵地,到实验室里的长长火炬,再到东风着陆场的掌声,这条路走了十年。 航天从来不是一蹴而就的事业,它需要一代代人接力,敢啃硬骨头,敢在寂静和孤独中寻找突破口。 每一次成功的欢呼,也是中国航天人向世界发出的宣言:曾经的全球难题,现在可以在中国手里迎刃而解。 参考信源: “发现目标”!这个“大难题”已被中国攻克 光明网2023-11-01