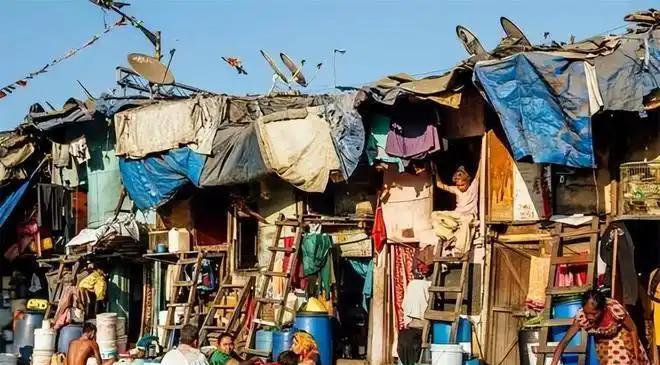

印度最强经济学家拉詹接受美媒采访表示:世界上只有一个中国,印度根本没有能力学会中国的发展模式,印度不应该和中国搞竞争,因为根本赢不了,印度应当彻底放弃在制造业上的幻想。 这话在新德里政坛炸开了锅,但数据不会说谎 —— 印度制造业占全球份额仅 3%,连越南都追不上,却还在砸 260 亿美元搞 “生产挂钩激励” 计划,结果 750 家企业里有 1777 家外资撤离,这操作属实魔幻。 拉詹的核心逻辑很直白:中国用 40 年打造出覆盖 39 个工业大类的完整产业链,印度拿什么比?世界银行数据显示,中国制造业占全球 31%,光是一个广东省的工业产值就超过印度全国。 更关键的是,中国用高铁网把内陆省份变成 “世界工厂” 的延伸,河南郑州的富士康工厂靠高铁 48 小时就能把手机运到上海港,而印度首条高铁因为征地纠纷拖了 12 年,桥墩刚建好就裂了 10 道缝,10 亿投资打水漂。这种基建效率差距,让 “印度制造” 从一开始就输在了起跑线。 最主要的是印度连最基础的电力供应都搞不定。去年夏天,新德里连续 17 天遭遇 48℃高温,结果全国 13 个邦轮流停电,富士康在印工厂因为电力中断损失 30% 产能,转头就把 300 名工程师撤回中国内陆。 反观中国,三峡工程用数字孪生技术提前 10 天预判洪峰,四川的水电基地能稳定供应长三角 60% 的电力需求。这种能源保障能力,印度至少得追 20 年。 拉詹特别提到印度的人口陷阱。虽然印度一半人口在 30 岁以下,但基础教育烂到骨子里 —— 世界银行报告显示,印度三年级学生中只有 20.5% 能阅读二年级课文,职业教育体系培养的技工连基础数控机床都操作不了。 更要命的是,女性劳动参与率不到 30%,相当于白白浪费了 4 亿劳动力。而中国通过职业教育改革,每年培养出 1500 万技术工人,制造业人均产出是印度的 4 倍。这种人力资本差距,让 “人口红利” 变成了 “人口负担”。 莫迪政府的产业政策更是让人看不懂。他们一边给半导体工厂砸 152 亿美元补贴,另一边却把高等教育预算砍到芯片补贴的 60%。 拉詹在采访中无奈地说:“我们花 91 亿美元造芯片,却舍不得给农村学校多买几台电脑,这不是本末倒置吗?” 更讽刺的是,印度批准的三座半导体工厂,连成熟制程都搞不定,美国企业只是把淘汰设备搬过去,核心技术根本不转移。这种 “组装式创新”,跟中国在 5G、新能源领域的自主突破形成鲜明对比。 拉詹建议印度换条赛道。他在《打破模式》一书中指出,印度服务出口占全球份额已达 4%,信息技术、远程医疗这些领域完全可以弯道超车。 但现实是,印度政府还在迷信 “制造业救国”,PLI 计划把 14 个行业都塞进补贴名单,结果资源分散,连纺织业这种传统优势产业都被越南抢走 20% 市场份额。 而且印度对中国的供应链依赖不降反升 —— 去年从中国进口的电子元件同比增长 35%,手机组装厂 70% 的零部件都来自中国,所谓 “去中国化” 不过是自欺欺人。 最让拉詹担忧的是时间窗口正在关闭。世界银行警告,印度必须在未来 25 年保持 9% 的年增长率,否则人口老龄化将导致 “未富先老”。 但现实是,印度经济增速已从 2023 年的 8.2% 降到 2024 年的 7%,2025 年预计进一步下滑到 6.5%。与此同时,中国通过 “东数西算”“一带一路” 等战略,正在构建更稳固的全球产业链地位。 这种此消彼长的态势,让拉詹的警告显得尤为刺耳:“当我们还在争论如何复制中国时,人家已经在定义下一代产业规则了。” 说到底,拉詹的话戳中了印度的痛点:发展模式不是选择题,而是必答题。中国用 “黑猫白猫” 的务实精神,在改革开放中趟出了一条路;印度却在民粹主义和保护主义的泥潭里越陷越深。