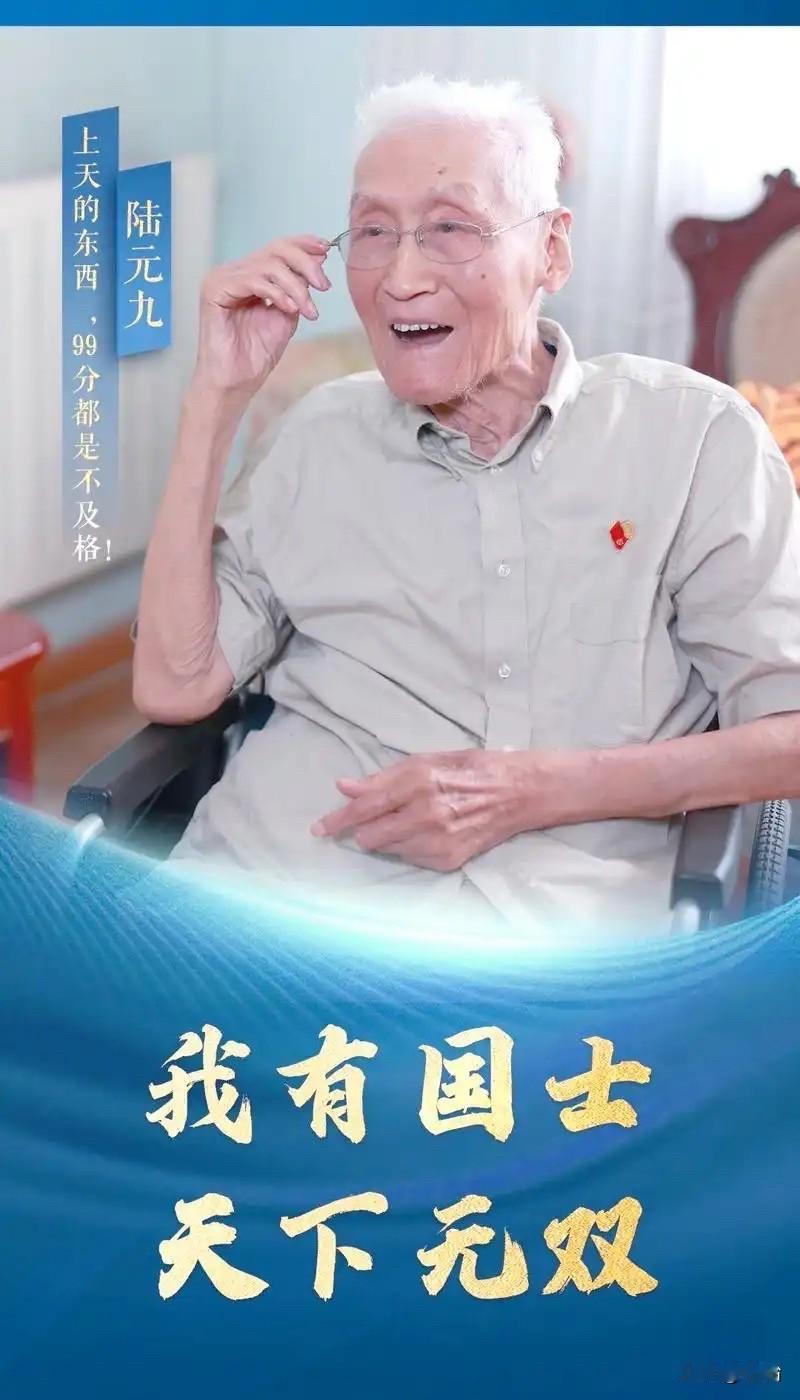

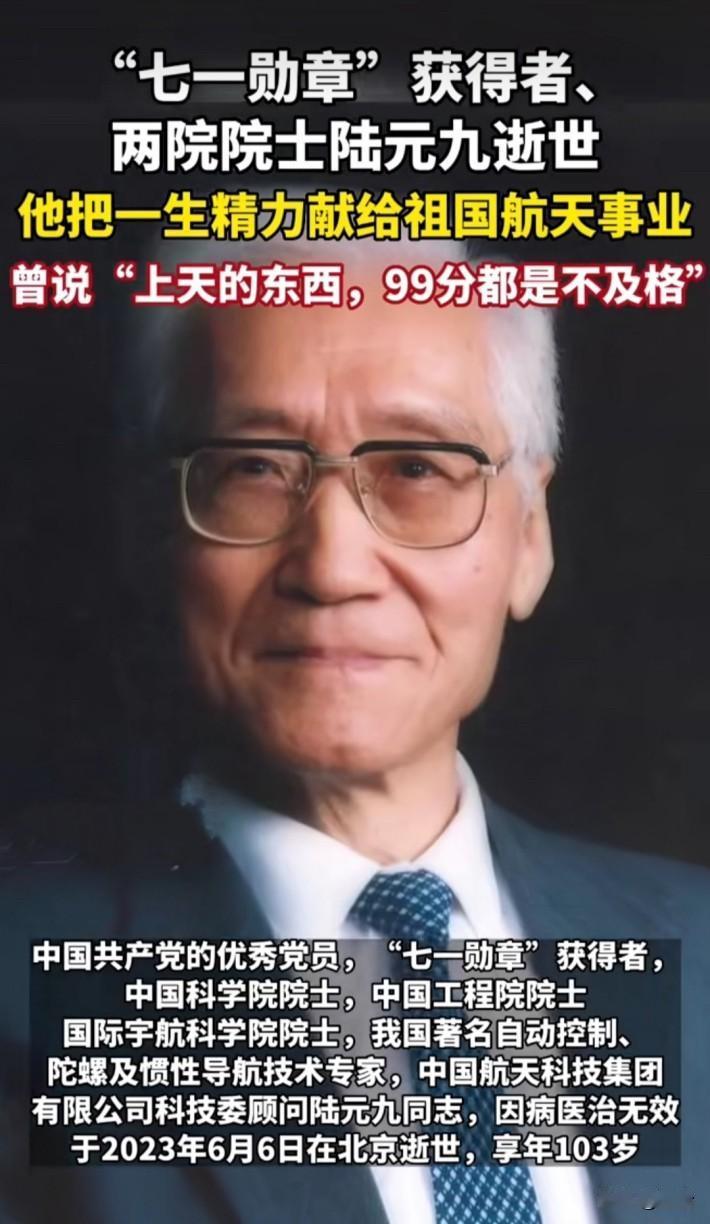

陆元九说自己是中国人,回国为祖国做点事情,陆元九还说:中国航天要100分,99分都是零!没想到,说出这句话的竟是位在美国手握顶级技术的科学家,更让人震惊的是,陆元九放弃优渥生活回国时,行李箱里装着整整两麻袋技术图纸! 陆元九可不是普通的科学家。1945年他赴美留学,在麻省理工学院读博士,研究的是当时最前沿的惯性导航技术——这玩意儿是导弹、航天器的“大脑”,美国军方看得比黄金还紧。 毕业后,他进了美国一家顶尖的航空实验室,手里攥着的都是能直接用在导弹上的核心数据,年薪是当时国内教授的几十倍,住带花园的房子,实验室配专门的助手。 可他心里总空落落的。那会儿新中国刚成立,报纸上常说国内缺技术、缺人才,他夜里翻来覆去睡不着,桌上摆着的全家福里,母亲的眼神像根针,扎得他坐不住。 1955年,他偷偷递了回国申请,可美国移民局直接把申请打回来,理由是“涉及国防机密,禁止离境”。实验室的老板找他谈话,说给涨薪、给绿卡,“留在美国,你能站在世界最前沿”,陆元九只回了一句:“我的最前沿,在中国。” 那两麻袋图纸,就是那时候一点点攒的。他白天在实验室记数据,晚上回家就着台灯抄,用的都是最薄的纸,字写得比米粒还小,抄完了就塞进饼干盒、旧书里。 有次联邦调查局的人突然来实验室“拜访”,翻他的办公桌时,看到一本《工程力学》里夹着几张写满公式的纸,他心都提到了嗓子眼,笑着说“这是给国内学生整理的笔记”,对方没看出破绽,他后背的汗却浸透了衬衫。 1956年秋天,他终于借着参加国际会议的机会绕道回国。登船时,海关检查特别严,他把最关键的图纸缝在西装内衬里,两麻袋次要资料混在行李中,谎称是“学术著作”。船开远了,望着美国的海岸线越来越小,他突然蹲在甲板上哭了——不是舍不得,是觉得肩上的担子沉得像座山。 回国第二天,他就去了中科院。那会儿的实验室哪能跟美国比?桌子是旧课桌拼的,仪器是修了又修的旧货,连精确点的计时器都找不到。他没抱怨,打开麻袋就开始整理图纸,边整理边给年轻研究员讲课:“惯性导航差一毫米,导弹落地就偏几公里,这可不是闹着玩的。” 他说“100分”,是真见过99分的代价。1960年代初,他参与导弹研制,有次地面测试,一个零件的误差超标了0.1毫米,负责的技术员说“差不多能用”,陆元九当场把零件摔在桌上:“差不多? 导弹上天,差一点就是人命!”他带着人拆了整个系统重测,熬了三天三夜,直到所有数据丝毫不差才罢休。后来有人算过,就这0.1毫米的较真,让导弹的命中精度提高了整整三倍。 那会儿条件苦,他带着团队在戈壁滩搞试验,吃的是掺沙子的窝窝头,喝的是带着怪味的地下水,夜里冷得裹着军大衣睡在帐篷里。有年轻工程师受不了,跟他念叨“美国多好”,他指着远处的导弹残骸说:“美国好,可那是人家的。咱自己的导弹要是打不响,腰杆子就挺不直,住再好的房子心里也虚。” 他手里的图纸,后来真派上了大用场。中国第一枚自行设计的导弹、第一颗人造卫星,里面都有他从美国带回来的技术思路。但他从不居功,总说“图纸是死的,人是活的,得把别人的东西变成自己的”。 有次开评审会,他发现一份报告里有个公式推导错了,当场让人把报告撤下来重写,哪怕这会影响项目进度:“航天工程,一步错,步步错,今天图省事,明天可能就出大事故。” 有人问他,当年带图纸就不怕被美国发现?他笑了,眼角的皱纹挤成一团:“怕啊,怎么不怕?可一想到国内的同事还在等着数据,怕就变成了胆气。”他一辈子没休过完整的假期,80多岁还在实验室盯项目,眼睛花了就戴两副眼镜,一个看近处的图纸,一个看远处的屏幕。 陆元九的“100分”,哪是苛刻?是他见过国家落后时的憋屈,知道航天事业对一个民族意味着什么。在美国,他是顶尖专家;回中国,他是“航天教父”。可在他自己心里,他始终是那个想为祖国做点事的普通人,只是把“做事”的标准,定成了不能有丝毫含糊的100分。 这种较真,这种清醒,不正是中国航天从无到有、从弱到强的密码吗?把每一个细节做到极致,把每一次试验当成最后一次,才能让火箭稳稳升空,让卫星绕着地球转。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。