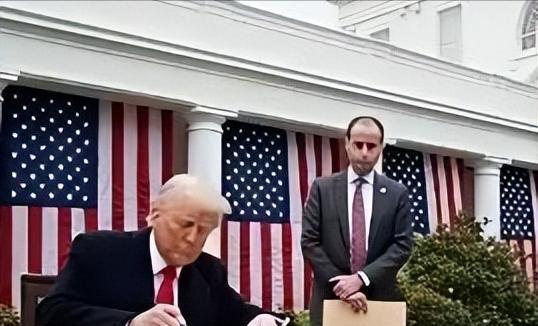

中国为什么不与美方谈关税互免?因为“被蛇咬过两次”。 美国贸易代表办公室的电话,北京怕是没那么想接了,不是中国不愿意谈,而是华盛顿的“关税大棒”挥舞了太多次,每一次承诺都像沙滩上的字,潮水一来,踪迹全无。 农夫与蛇的故事,演两遍就足够刻骨铭心了! 第一次被咬:贸易战的“回马枪” (2018-2020)。 还记得2018年那个燥热的7月吗?时任美国总统特朗普毫无征兆地对中国价值340亿美元商品,加征25%关税,一场史上规模最大的贸易战轰然爆发。 接下来的两年,双方关税清单越拉越长,覆盖商品总值超过5000亿美元,全球供应链被撕得支离破碎。 好不容易,2020年1月15日,中美历经13轮艰苦谈判,在白宫东厅签署了第一阶段经贸协议,中方展现了极大诚意,承诺扩大自美进口。 然而,美方承诺的关税退坡呢? 协议墨迹未干,特朗普政府对中国商品的关税壁垒依然高耸,中国像一个守约的买家,却发现卖家根本没打算真正开门。 彼得森国际经济研究所数据冰冷地显示:截至2024年中,美国对中国商品平均关税税率仍高达19.3%,远高于贸易战前的3.1%。 这第一次“蛇咬”,留下的是对美方契约精神的深深怀疑。 伤口未愈,第二口又至:拜登的“精准打击” 。 拜登政府上台,外界曾期待理性回归,但现实是“精准关税”取代了“全面开火”,本质上仍是保护主义。 2022年,美国以所谓“强迫劳动”为由对中国新疆产品实施进口禁令,2024年5月14日,拜登更祭出重拳,宣布对价值180亿美元的中国进口商品加征关税,矛头直指电动汽车、锂电池、光伏产品等新能源战略领域。 理由?依旧是老调重弹的“国家安全”和“不公平竞争”。 更具讽刺意味的是,美方一面在科技封锁上频频对华施压,一面又希望中国在关税问题上单方面让步。 这种既要“卡脖子”又要“谈生意”的逻辑,无异于要求中国放下盾牌任其敲打,中国商务部的回应清晰有力:美方一边寻求合作,一边挥动制裁大棒,这种矛盾做法无助于解决问题。 中方被迫采取的反制措施(如对美丙酸加征43.5%反倾销税)是正当防卫,绝非主动挑衅。 “蛇咬”之后,中国选择握紧“解毒剂”,两次深刻的教训让中国清醒:与其寄望善变的美国伙伴,不如苦练内功、广交朋友。 “去风险”靠自己: 芯片、大飞机、新能源,中国正全力突破核心技术瓶颈,2023年,中国电动汽车出口猛增67.1%,光伏组件全球份额超80%,这是对美国技术封锁最响亮的回应。 RCEP生效释放巨大红利,中国-东盟贸易额连续多年互为最大贸易伙伴,“一带一路”合作深化拓展多元化市场,当美国筑起关税高墙,中国正搭建通往世界的桥梁。 谈判可以,但绝不做“农夫”:,中国谈判的大门从未关闭,但前提是平等、相互尊重,美方若真想谈,就该拿出取消对华加征关税的实质行动,而非一边挥舞大棒一边索要礼物。 新加坡学者看得透彻:“中国已学会用实力而非恳求来设定谈判条件,” 美国若真关心本国消费者和企业承受的通胀与成本压力,就该反思自身单边主义政策。 当中国制造的电动汽车正以性能和价格征服欧洲市场时,美国用100%关税筑起的围墙,究竟保护了谁?又孤立了谁? 被蛇咬过两次的中国,早已不是那个心存幻想的农夫,当华盛顿再次摇动“谈判”的橄榄枝时,北京的回应必定冷静而审慎:诚意,请用行动证明;合作,须相互尊重。 在平等互惠的基石筑牢之前,任何漂亮的承诺都不过是镜花水月, 中国手握的不是复仇的棍棒,而是独立自主发展的决心与实力,这才是应对反复无常最坚实的盾牌。