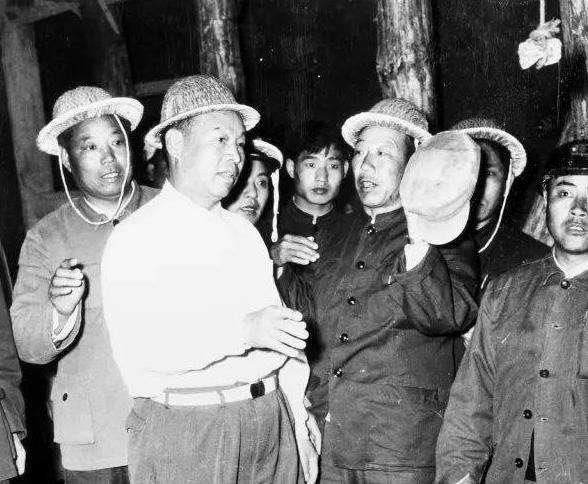

谁是建国后第一任北京市委书记?曾主政北京17年,81岁终成正国级 “北京,不能让炮声惊动城墙里的百姓。”1949年1月31日清晨,前门箭楼旁,一名解放军联络员传达着总部最后的叮嘱。那一刻,和平解放的帷幕刚刚拉开,也将一位多年在隐蔽战线摸爬滚打的老共产党员推向首都治理的最前台——彭真。 傅作义部队鱼贯撤出城门时,北平仍在冬风中瑟缩。随军进城接管的工作组里,身材不高、总习惯微微前倾倾听别人说话的那个人,就是中央临时决定的“北平市委书记”。他曾在白区斗争里摸爬滚打十四年,坐过监狱、写过传单,眼下却要在残破的古都里打开一张全新的施政蓝图。 很多人以为彭真只是“八大元老”里排名靠前的老人,其实在1949年之前,他在毛泽东眼里最突出的标签是“北方地下党负责人”。1923年,21岁的彭真在山西太原秘密宣誓入党,那时他不过是一名贫寒中学生。四年后,第一次国共合作破裂,白色恐怖卷土重来,他先后被捕三次。天津监狱的潮湿囚室里,审讯者问他会不会后悔,他只是淡淡回了一句:“信仰如果能退货,人类史就不用写了。”这句话后来在党内流传,被称作彭真“最硬的一次公关”。 1935年出狱后,他没有回家,而是直接奔赴北方局。那几年,北平、天津、石家庄的学生、工运、兵运同时起伏,他成了秘密报纸《前哨》的主要撰稿人。1938年,中央重建晋察冀分局,他同聂荣臻配合,劈开了伪满和日军严密控制的华北封锁线。毛泽东后来评价:“彭真,能在白区点灯的人。” 抗战胜利后的“向北发展,向南防御”战略,使他再次被派往东北。彼时的东北局百废待兴,苏军、国民党、地方武装交错纵横,彭真一肩扛党委书记、一肩挑民主联军政委,与林彪形成了“前方后方一盘棋”。如果没有辽沈战役的胜利,北平谈判根本无从谈起。 新中国首都的框架从接管那天才真正开始。住进北平老市府西楼后,彭真做的第一件事不是开会,而是骑着一辆日本遗留下来的旧自行车,拉着几名干部在城里转了整整两天。人行道上摊贩扎堆、妓院灯笼依旧高挂、龙须沟臭水横流——这座古城亟需一次脱胎换骨式的治理。 1949年11月,新成立的北京市人民代表会议通过“取缔妓院”决议。公安总局当晚行动,224家妓院同夜关停。第二天,天桥茶馆里一位说书艺人边喝茶边感慨:“这才是真正的新官断旧弊。”彭真后来解释,一夜关闭并非为了显示强硬,而是防止妓女们流散后更难管理。“快刀斩乱麻,才有时间做长久的医治”,这是他的原话。 与取缔妓院同样棘手的,是四万多户摆摊小贩。市公安局曾主张“一刀切”驱赶,彭真却摇头:“他们既是北京户口,也得吃饭。”于是市政府在正阳门外搭起大棚,把摊位编号、收极低租金、划定行车区。两个月,主干道畅通了,小贩也稳了。“既要管秩序,也要保生计”,这套思路后来成为全国城市管理的样板。 龙须沟改造更是个硬骨头。那条明代遗留的排水明沟,被市民称作“会喘气的污水河”。彭真拍板:财政拨款、组织百姓出工,分段封堵、分段引流。此举耗资巨大,中央财委有人担心“面子工程”,他却一句话顶了回来:“臭味若继续飘在中南海,面子才真丢光。”次年完工后,陈毅来京路过,特地写下“旧沟换新颜”四字匾额。 北京稳定了,他的时间表却并未放缓。1954年一届全国人大召开,北京要拿出范例街道迎接代表,他要求“别粉饰”。代表们住进破旧胡同院,亲眼看到自来水管道、粪便抽运新车,“首都不摆花架子”成了报纸头条。很多外地干部感叹,“彭真治城,真是实心眼。” 1966年风暴来临,他成了最早被批判的“黑帮分子”。在怀仁堂批斗会上,有人质问他当年为何提倡整顿龙须沟,他反问:“难道首都要闻着粪臭迎客?”话音未落,台下掌掴声四起。自此,他被隔离审查十三年。对于那段遭遇,他从不多谈,只偶尔对儿孙说:“苦日子我见得多,这一次不过又一回。” 1979年春天,平反文件送到他手上。七十七岁的彭真又回到政坛,担任中央政治局委员、第五届全国人大常委会副委员长,三年后出任委员长。人大制度在那时还是“新课题”,他要求秘书处准备各国议会章程对照读本,会议讨论常常一站就是三小时。他曾笑说自己“是旧北平的城管员,也是新中国的人大守门人”。 有人替他惋惜未能进入最高常委序列,他摆手:“年龄、精力都有限,再高的位子也不过是责任,不是勋章。”1987年,85岁的彭真申请离岗,理由只有一句:“老人不下车,新车开不快。”中央批准后,他搬到玉泉山小院,种菜、看报、偶尔写点回忆。1997年4月26日,彭真病逝,享年95岁。丧事十分简朴,正如他生前反复嘱咐:“勿摆花圈过尺,浪费也是腐败。” 回到那个开始的画面——前门箭楼下的叮嘱声仍萦绕耳边。正是因为有彭真这样对百姓和城市都心怀敬畏的人,北京才能以最小代价走进新纪元,也让“市委书记”四个字在共和国史册上写出沉甸甸的分量。