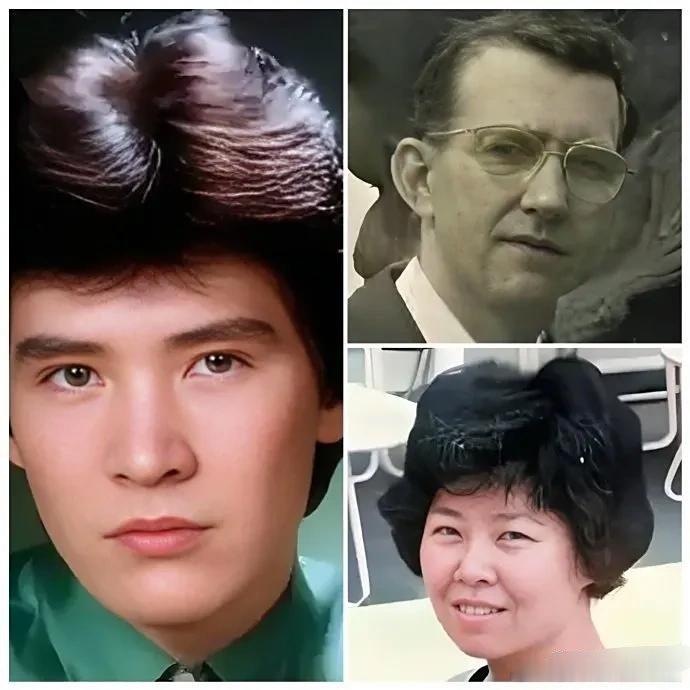

“我没有一丝一毫的中国血统,但是我有100%的中国心,我将用一生来报答中国,”印尼富商熊德龙虽是印尼和荷兰的混血儿,却坚称自己是中国人,无偿向中国捐款建校、医院和公共设施等超过4亿元。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1947年冬天,印尼雅加达的一个孤儿院门前多了一个襁褓中的婴儿,他是混血儿,母亲是印尼人,父亲是荷兰人,在他出生前就弃家离去,留下母亲独自生下他又转身离去,婴儿没有名字,也没有归属,他的人生起点,是被遗弃。 第二年,一对来自中国广东梅县的夫妇在雅加达辗转生计,他们没有丰厚的积蓄,却执意收养一个孩子。 孤儿院的那个混血婴儿睁着圆圆的眼睛望着他们,他们便认定了彼此,这对夫妇给他取名熊德龙,意为德行如龙,从那天起,他成了家中最小的儿子,虽然无血缘关系,却被视若己出。 家境贫寒,夫妻靠经营一家面馆度日,既要养育亲生子女,又先后收养了其他三个孤儿,生活极其拮据。 熊德龙在面粉和热汤中长大,耳濡目染的是客家话,是简朴餐桌旁的家训,是墙角案台上的《论语》与《增广贤文》。 夜晚,母亲在昏黄的灯下教他认字,白天,父亲教他如何做人,他从没去过中国,但“根”的概念早已在心底生长。 十七岁那年,他悄然告别课本,到一间海绵厂做学徒,每日凌晨起床,骑车穿越城市,切割、搬运、包装,所有粗重活计都抢着干,两年后,他用积蓄开了一家小作坊,靠实诚和吃苦逐步站稳脚跟。 一次大火将作坊焚毁,他背上债务,但没有停下,养母拿出祖屋的地契,交给他创业,他默默接过,转身重新起步。 三十岁时,他的企业已小有规模,资金稳定,他开始每月向梅县汇款,为村里修桥,为小学置办课桌椅,他从未踏足那片土地,却将那里视为魂牵梦萦的家乡。 后来,他移居美国,初到洛杉矶,感受到的是文化的疏离,华人社区虽多,却散而不聚,他主动联络几位企业家,组建中华工商团体联合会,推动侨胞团结互助。 1995年10月1日,他在洛杉矶主持了一场特殊的升旗仪式,万名华人齐聚,五星红旗在异国土地上冉冉升起。 他亲手握旗,眼中含泪,这一幕成为他人生的转折,他买下《国际日报》,将原本对华偏见浓重的媒体改为正面呈现中国形象,他希望世界认识真正的中国,而非被西方舆论歪曲的模样。 他反复奔走于美中之间,每次回国,第一站总是梅县老屋,他为老年人送去药品,为孩子带去书包,他出资在家乡建设桥梁、公路、医院、学校,累计捐赠超过4亿元人民币。 广东梅县的二十余所学校、三十余家医疗机构,都刻着他名字的痕迹,他在海外举办文化展览,将围龙屋模型、粤剧戏服、脸谱、书法作品带入美洲展厅,他用行动诠释了归属感不在于出生地,而在于情感的选择。 他的生活充满波折,也因感恩而丰盈,亲生父母没有给他机会开始人生,而一对中国夫妇赋予他完整的童年与精神寄托,他说自己没有中国血统,却用一生报答中国。 他身体里流淌的是印尼和荷兰的血,但心中沉淀的是中华文化的厚重与温度,他的身份没有写在护照里,而是写在行为中,他的国籍可以变更,但对中国的情感始终未变。 他将所得回馈社会,不为名声,不为回报,他所信奉的,是小时候书桌上的那句古训——滴水之恩,当涌泉相报。 他的生命里没有奇迹,只有一次正确的收养和一颗持久的感恩之心,他的故事,是文化认同塑造人格的真实注脚,是超越血缘的情感维系的有力证明。 熊德龙用一生回答了何谓“根”,不是血脉、肤色或语言,而是一份对民族的认同和对养育之恩的铭记,他没有一丝中国的血,却有一颗百分之百的中国心。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:央视网——[华人世界]我的中国心-熊德龙(一)