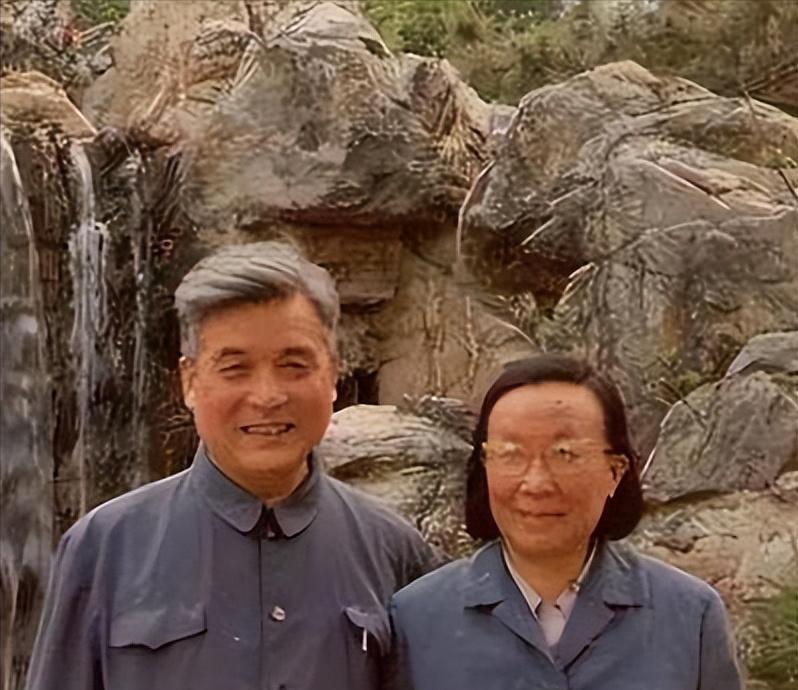

麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1986年,北京的天空格外清澈,阳光透过车窗洒在车内,一切都静悄悄的,邓稼先靠在座椅上,身形瘦弱,脸色蜡黄,身体的痛楚早已让他说不出太多话,车子缓缓驶过长安街,正向着天安门前行。 这个看似普通的愿望,是他在生命尽头提出的最后请求,望着窗外熟悉又遥远的景象,他久久不语,许久之后,他终于出声,语气微弱,却沉重如山。 几十年的时光,就这样在他脑中一幕幕闪回,他从未忘记,那年在荒凉的戈壁滩上,寒风卷着黄沙扑面而来,实验器材简陋,环境恶劣到几乎不适合人类久留。 就是在那片土地上,他和同事们日复一日地投入于原子核的探索之中,他清楚,自己做的事情不会出现在报纸上,也不能告诉任何人,但他更知道,这件事的意义远远超出个人。 上世纪40年代,正值战乱时期,邓稼先进入西南联合大学,在物理领域显露出极高的天赋。1948年,他赴美深造,仅用不到两年时间就在普渡大学获得博士学位。 那时的他并没有选择留在国外享受优渥的科研资源,而是在新中国刚刚成立不久时毅然归国,他明白国家需要他,他的根也在那片土地上。 1958年,邓稼先被国家秘密调往核武器研究岗位,这不是一份普通的工作,而是隐姓埋名、远离亲人、甚至无法自由通信的长期任务。 他没有犹豫,也没有提条件,干脆利落地投入到了那项至关重要的工程当中,他知道如果中国无法拥有自己的核武器,那么就无法真正挺直腰杆,也无法在国际舞台上拥有话语权。 工作之初,一切从零起步,他们既没有完整的图纸,也没有先进的设备,很多时候,一道公式的推导需要通宵不眠,许多实验只能在极端条件下反复试验。 这样的成果也伴随着沉重的代价,由于多年接触放射性物质,邓稼先的身体受到了严重损害,在当年,那些科研基地的防护条件远不能与今天相提并论。 一次次实验中,辐射慢慢侵蚀着他的健康,却也从未让他停下脚步,直到1985年,直肠癌的诊断才让所有人意识到,他的生命已进入倒计时。 在最虚弱的日子里,邓稼先并没有沉湎于病痛,他反复嘱托科研后辈要重视模拟计算的发展,希望将来中国能在掌握核心技术的前提下逐步停止核试验,用更和平、更先进的方式维护国家安全,这不仅体现了他的战略眼光,更透露出一种科学家对全人类命运的责任感。 那天的车子缓慢地行驶着,他的妻子许鹿希陪在一旁,握着他日渐冰冷的手,她清楚,这个愿望背后藏着他一生的牵挂,他这一生没有为自己争取过任何功名利禄,只在乎国家是否强大、人民是否安稳,而他始终担心,这段沉默奋斗的历史,会不会被时间冲淡。 天安门依旧矗立在长安街上,朝阳升起,照亮这座古老国度的前行之路,曾经的少年,最终没有被遗忘,他用一生写下的回答,早已化作今天这个国家最坚实的底色。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!