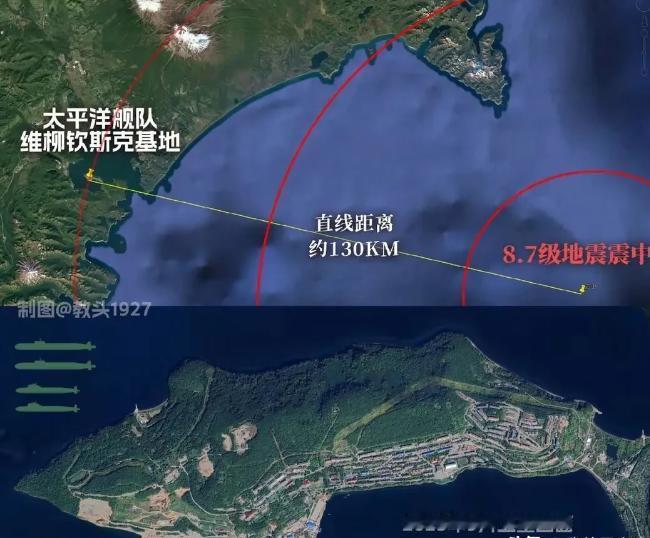

这次大地震对俄罗斯来说,真是雪上加霜!7月30日上午,俄罗斯堪察加东岸远海大地震的震级由7.97级修订为8.8级。 2025年7月30日上午,一场改写历史的灾难降临在俄罗斯远东边疆。堪察加半岛东岸远海的地震震级从最初测定的7.97级猛然飙升至8.8级,这个数字意味着什么? 人类历史上有记录的8.8级以上地震屈指可数,最近一次还是2010年智利大地震,那次灾难释放的能量相当于10亿颗原子弹同时爆炸。而这次震中距离堪察加半岛仅100公里的超级地震,正以不可阻挡的力量,将俄罗斯最精锐的核潜艇基地卷入前所未有的危机漩涡。 堪察加半岛像一把利剑直插太平洋,这里不仅是火山与冰川交织的极地秘境,更是俄罗斯在亚太地区的战略心脏。半岛南端的维柳钦斯克核潜艇基地,隐藏在阿瓦恰湾深处的花岗岩山体中。 这个冷战时期修建的地下堡垒,曾被苏联工程师自豪地称为"永不沉没的核要塞"。基地内部凿空山体建成的洞库码头,能同时容纳12艘核潜艇,50米厚的钢筋混凝土掩体号称可抵御核弹直接命中。 但大自然的力量远超人类想象。当8.8级地震波以每秒5公里的速度穿透地壳时,整个半岛都在剧烈颤抖。距离震中仅百公里的维柳钦斯克基地,地面震动强度达到日本气象厅7级标准——这意味着钢筋混凝土结构会出现严重裂缝,重型设备可能被抛离地面。 致命的是地震引发的海啸以每小时800公里的速度扑向海岸,3-4米高的巨浪像一堵移动的水墙,瞬间吞没了基地外围的港口设施。 停泊在基地内的北风之神级核潜艇首当其冲。这些排水量2.4万吨的庞然大物,每艘携带16枚"布拉瓦"潜射洲际导弹,单枚导弹可搭载10个分导式核弹头,射程超过8000公里。 此刻它们像被钉在港湾里的靶子,剧烈的地震使系泊钢缆发出不堪重负的呻吟。更危险的是,海底地层的错动引发了强烈的水下冲击波,这种冲击波能像敲钟一样震动潜艇外壳,导致艇体结构出现肉眼难见的微裂纹。 基地内的维修车间同样危如累卵。核潜艇的反应堆舱需要定期更换核燃料,储存放射性物质的铅制容器在地震中发生侧翻,虽然容器本身具备抗震设计,但运输通道的坍塌可能导致维修作业长期中断。 更令人揪心的是基地的供电系统完全瘫痪,备用柴油发电机因机房进水无法启动,核潜艇的生命维持系统和反应堆冷却装置只能依靠蓄电池供电,而这些电池的续航时间仅有72小时。 这场灾难对俄罗斯的打击远超物质层面。俄乌战争打到第三个年头,北约虽然未直接参战,但F-16战机、ATACMS导弹等尖端武器源源不断流入乌克兰。 俄罗斯之所以能维持战略平衡,全靠三位一体核打击力量的威慑。而维柳钦斯克基地集中了太平洋舰队60%的战略核潜艇,一旦这些"水下堡垒"受损,俄罗斯的二次核反击能力将被腰斩。 这让人想起半年前的"蜘蛛网行动"。乌克兰用117架自杀式无人机,在俄罗斯腹地摧毁了13架战略轰炸机,直接导致空基核威慑能力下降40%。 如今地震造成的损失可能更严重:北风之神级核潜艇的建造周期长达8年,每艘造价超过30亿美元,而俄罗斯每年的军费预算仅1000多亿美元。修复受损潜艇需要将它们拖回北方造船厂,这个过程可能持续数年,期间俄罗斯在太平洋的核存在将出现真空。 更深远的影响正在国际政治层面发酵。美国海军已经将"俄亥俄"级战略核潜艇的巡逻频率提高30%,日本海上自卫队则宣布重启"苍龙"级潜艇的AIP系统升级计划。 最耐人寻味的是中国海军的动向:南海舰队的094A型核潜艇突然全部消失在卫星视野中,有分析认为它们可能北上进入鄂霍次克海,填补俄罗斯留下的战略空白。 俄罗斯国防部的应对显得力不从心。远东地区的破冰船全部被调往堪察加,但冰封的白令海峡使救援物资难以快速抵达。更麻烦的是,地震导致半岛上的国际机场跑道出现长达百米的裂缝,大型运输机无法起降。 普京紧急召开的国防会议上,有人提议将部分核潜艇转移至摩尔曼斯克基地,但横跨整个欧亚大陆的航程需要穿越北约反潜网,这无异于将底牌亮给对手。 这场地震也给全球核安全敲响警钟日本的钚库存、伊朗的铀浓缩、朝鲜的导弹试验,这些热点问题在自然伟力面前都显得微不足道。 它们见证的不仅是一场自然灾害,更是一个核大国在时代洪流中的挣扎与抉择。当第一缕阳光穿透云层时,整个世界都在等待俄罗斯的回应——这个曾经的超级大国,能否在这场危机中守住最后的战略底线?