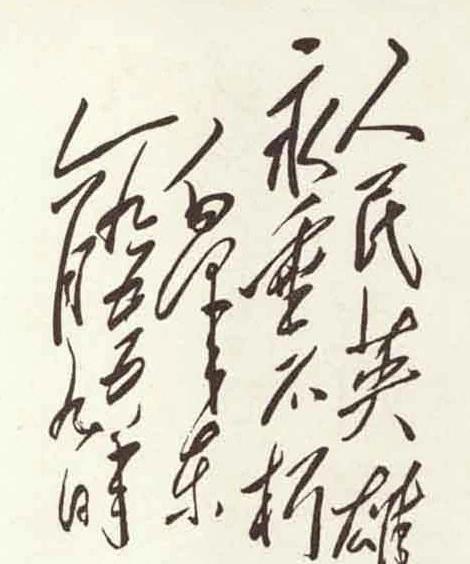

为什么毛主席不允许英雄纪念碑碑文中提及“中国共产党”? 1949年9月30日,傍晚六点左右,北京天安门广场的气氛庄严而凝重。夕阳西下,暮霭沉沉,广场中央立起了一块尚未装上碑身的石基。 毛主席神情肃穆,缓步走向奠基石,亲手铲起一锹黄土,稳稳地撒入基座。 随后,朱老总、贺龙、粟裕、刘伯承陆续上前,先后挥锹奠基。 由40余人组成的军乐队奏响了第一次在国家典礼中使用的《哀乐》,悲怆低回的旋律在天安门广场上空回荡,庄严而肃穆。 就在刚刚,毛主席亲自宣读了他所起草的人民英雄纪念碑碑文,全文只有短短155字,却掷地有声,震撼人心。 然而,其中并未出现中国共产党五个字,也没有提及解放军或其他党政军组织。 这是为何? 这个问题,毛主席早已经告诉了我们:人民是历史的主体。 人民英雄纪念碑的碑文分三段,每段结尾都是铿锵有力的“人民英雄们永垂不朽!” 这三段文字,从近三年到近三十年,再到上溯1840年,逻辑递进,历史纵深感强烈。 短短数语,囊括了整个近代中国人民的浴血抗争历程。 但正是在这样极具历史厚重感的语言中,毛主席特意没有使用“共产党”“八路军”“新四军”等具体组织名称,而是以“人民英雄”一词概括全部。 毛主席曾有一句广为流传的话:“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力。” 这种深刻的以人民为中心的理念,贯穿于他一生的政治实践与理论思维之中。 在新中国刚成立的那个关键时刻,他更清楚地意识到,是无数普通群众——无名的工人、农民、学生、士兵——用血肉之躯推翻了三座大山,建立了新中国。 参考人民英雄纪念碑下浮雕的设计也能看出这种导向。 浮雕上没有出现特定领袖人物,取而代之的是工人、农民、士兵、学生等不同身份的普通人,他们正是“人民英雄”的具象体现。 在毛主席的理念中,革命的主体从来不是党或军队,而是千千万万为国牺牲、为民请命的普通中国人。 纪念他们的方式,必须是还原他们真实的主体地位。因此,碑文不写共产党,是对人民的最高尊重。 这是站在历史的高处,回望近代百年,为全体中华儿女立下的共同丰碑。 人民英雄纪念碑不仅是对死者的缅怀,更是对生者的激励。 在新中国成立之初,国家百废待兴,百姓刚刚从战火中走出。毛主席起草碑文的原因之一,就是在于凝聚力量、统一思想。 如果碑文里充斥的是某个组织、某种口号,那这种纪念的“公共性”就会被削弱。 而毛主席要打造的,是全民共同的精神象征。 他曾多次指出,“夺取全国胜利,这只是万里长征走完了第一步”,将胜利看作是起点而非终点。 在这样的语境下,他并不希望人民英雄纪念碑被简化为某个政治派别的荣耀载体。 相反,纪念碑应该成为全国人民认同的象征,唤醒全民族对历史的记忆、对牺牲者的敬仰和对未来的信念。 而“人民英雄”四字,正是最广泛的感召。 事实上,在整个革命和建设过程中,无数历史场景早已证明了毛主席的“人民立场”: 从1927年南昌起义到井冈山斗争,是工农武装自发汇聚的洪流; 长征路上,红军战士与群众互帮互助; 抗战时期,无数普通百姓筑起抗日民众堡垒,为八路军传情报、藏武器; 解放战争中,老百姓用门板做担架、用手推车运粮,组成“支前民工大军”; 所有这些人,既不在党政编制之内,也未必受过正规训练,却构成了革命胜利最基础的支撑。 他们就是毛主席所说的人民英雄。 因此毛主席没有在碑文中写上中国共产党四个字,不是遗忘,而是有更高的历史战略视野。 他在用这短短的155字,为中华民族留下了一份不带私心的记忆:真正的英雄,是千千万万舍生取义的普通人。 正因如此,这座纪念碑才成为全民共同的精神象征;正因如此,这段碑文才经得起时间的检验。 参考信源: 回溯,人民英雄纪念碑鲜为人知的背后故事 人民政协网 2021-09-30