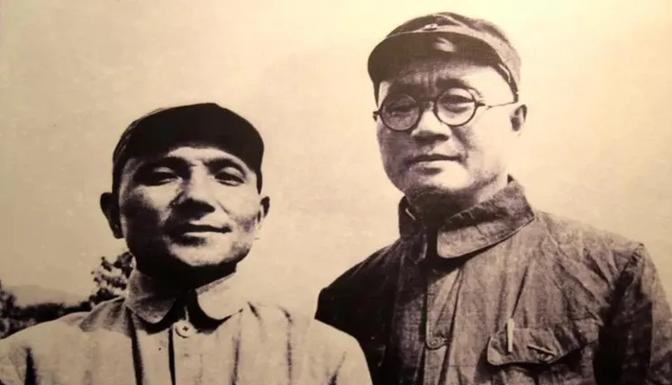

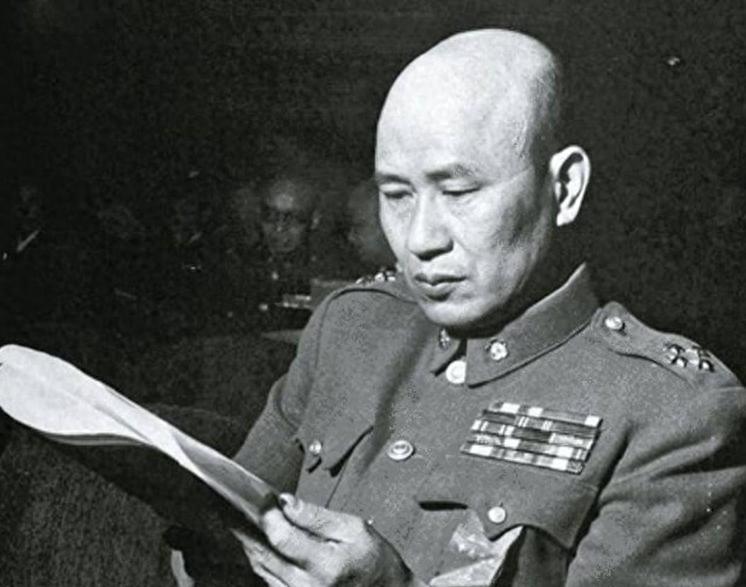

长征之初,红军带走了全部家当,不得不抬着“坛坛罐罐”行军,速度很慢。对这种转移方式,毛泽东戏称为“叫花子搬家”,刘伯承讥笑是“抬轿子行军”,彭德怀更干脆怒斥为“这是抬棺材送死”。 1934年秋,中央红军开始长征时发生了一件令人啼笑皆非的事:8万多人的队伍竟然像搬家一样,带着印刷机、电台、文件箱等各种”坛坛罐罐”上路。这种奇葩的转移方式让三位红军将领分别给出了三个经典比喻,而这些比喻背后,却隐藏着中国革命生死存亡的重大危机。 1934年10月,中央红军被迫离开江西瑞金,开始了著名的长征。但这次战略转移一开始就充满了荒诞色彩。原来推行”左”倾错误的中央领导人,在实行这次突围和战略转移的时候,又犯了退却中的逃跑主义错误,并且把战略转移变成搬家式的行动,随军带上印刷机器、军工机器等笨重的器材。 毛泽东当时的处境相当尴尬。从1931年赣南会议到1934年10月长征开始,毛泽东处境十分艰难,接连遭受批判和不公正对待,被严斥为”狭隘经验论”、“富农路线”、“保守退却”、“右倾机会主义”。他被安排到会昌县搞调查,实际上被排斥在决策层之外。面对这种如同逃难般的转移方式,毛泽东无奈地说这是”叫花子搬家”。这个比喻生动地反映了红军当时狼狈不堪的状况。 刘伯承的处境同样微妙。1934年,在第五次反围剿战争中,刘伯承因为与博古、李德等人的意见相左,而被降为红五军团参谋长。这位在苏联伏龙芝军事学院深造过的军事专家,对红军的这种转移方式深恶痛绝。彭德怀把这种行军方式称之为”抬轿子”,一、三军团象两个轿夫,抬着中央纵队这顶轿子。刘伯承的”抬轿子行军”这个说法,形象地描述了战斗部队为保护辎重而疲于奔命的无奈现实。 彭德怀的愤怒更加直接。作为红三军团的创建者,他看到自己精心训练的部队不得不为那些笨重的物资承担护卫任务时,气得大骂”这是抬棺材送死”。彭德怀的话虽然粗暴,却一针见血地指出了这种转移方式的致命危险。 周恩来则把这种行军方式称之为”大搬家”,“坛坛罐罐都带着,连机器都抬着,那简直是不堪设想的。哪有这种大转移呢?那是大搬家。”这种”大搬家”式的转移带来了灾难性的后果。辎重压身的红军行军速度本就缓慢,通往关口的便道又都是崎岖狭窄的羊肠小道,更是举步维艰。 全军8.6万多人在山中羊肠小道上行进,拥挤不堪,常常是一夜只过一个山坳。红军的行进速度极其缓慢,平均每天行程不到28公里。这种龟速给了敌人充足的时间调兵遣将,布置包围圈。 蒋介石很快察觉到了红军的战略意图,紧急调拨中央军和广西、广东、湖南地方军共25个师数十万大军,在潇水至湘江这个盆地上,布下一个袋形阵地,形成第四道封锁线,企图在湘江以东地区,彻底消灭红军。 湘江一战,中央红军和军委两纵队,已由出发时的8.6万人锐减到3万人。这个惨重的代价终于让红军领导层彻底清醒。血的教训证明,毛泽东、刘伯承、彭德怀的担忧是完全正确的。 湘江战役后,红军痛定思痛,开始抛弃那些笨重的”坛坛罐罐”。红军经此整编”瘦身”,又丢掉了坛坛罐罐,遂得以轻装上阵。12月15日,一举攻克黎平,突破国民党军在黎平、锦屏的防线。 遵义会议的召开标志着转折点的到来。会议改组了中央领导机构,增选毛泽东为中共中央政治局常务委员。并决定由周恩来、朱德指挥军事,而周恩来为党内委托的对于指挥军事下最后决心的负责者。不久,中央决定毛泽东为周恩来军事指挥上的帮助者。 四渡赤水战役展现了红军重获机动能力后的威力。轻装上阵的红军重新获得了灵活机动的优势,把敌人耍得团团转。正如毛泽东后来所说,四渡赤水是他一生中的”得意之笔”。 从”叫花子搬家”到轻装前进,这个转变拯救了红军,也为中国革命指明了正确方向。三位将领当初看似刻薄的比喻,实际上暴露了”左”倾教条主义的严重危害。这个历史教训告诉我们,任何时候都不能脱离实际情况,盲目照搬教条。 长征初期的”坛坛罐罐”虽然早已消失在历史的尘埃中,但那三句经典的评价却成为了永恒的警示。它们提醒我们,在面临重大决策时,必须实事求是,敢于打破陈规,才能在困境中找到生路。