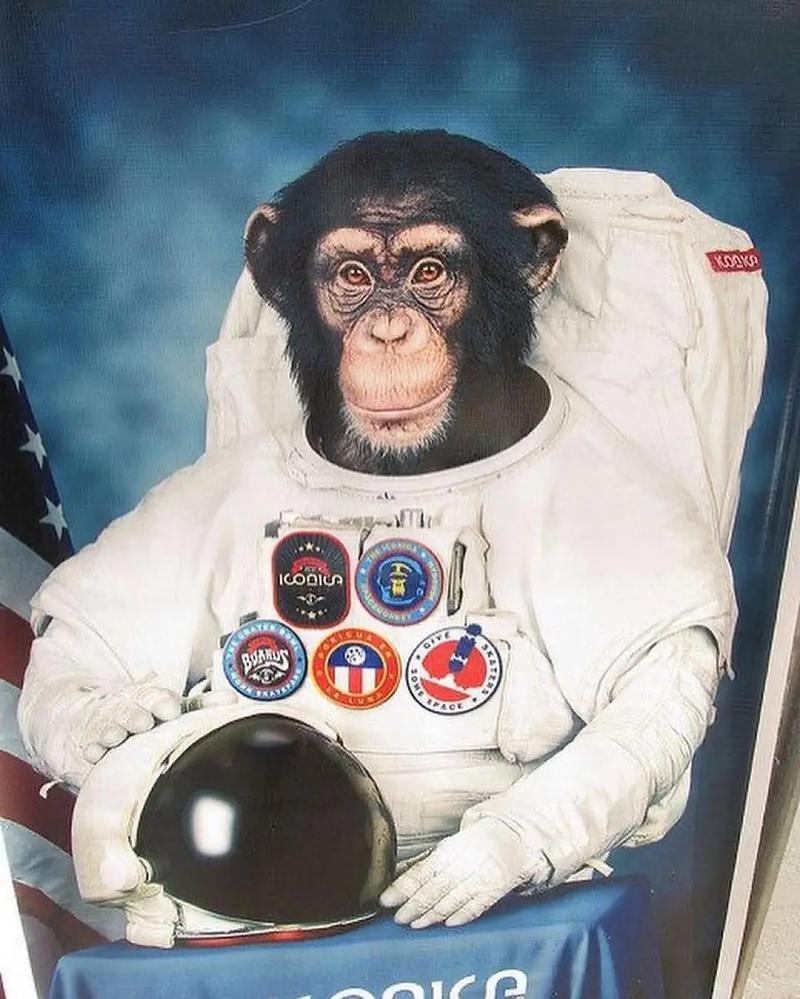

“14秒,够点根烟,不够火箭飞出视线。”7月30日早上8点35分,昆士兰州鲍恩轨道太空港的雾气还没散,25米高的Eris抖着一身碳纤维外壳点火。4台“天狼星”固液混合发动机一起喷火,推力标称440 kN,可现场视频里只有三团尾焰完整成形,左边那台像个没睡醒的伙计,拖在后面哑火。火箭于是像醉汉一样滑步,14秒、约200米高度,它抖了抖,掉头栽回发射台,30吨燃料烧成一团橘红色蘑菇云,震得围观群众的耳膜嗡嗡作响。 这一幕让澳大利亚等了50多年——上一次自家土地向轨道送东西,还是1971年英国的黑箭火箭在伍默拉把Prospero卫星托上去。为了这次“第一次”,Gilmour Space把日程从2024年11月一路推迟:先是热带气旋“阿尔弗雷德”掀了屋顶,再是5月15日整流罩被地面电涌崩飞,6月又因高空强风把发射窗口撕成碎片。直到7月30日,风终于温柔,火箭才得以上场。 工程师们把失败归结为“推力失衡+姿态控制延迟”:少一台发动机,推力中心瞬间偏移,等飞控反应过来想掰正,火箭早已错过改出的速度阈值。换句话说,Eris不是不想飞,是动力先“瘸腿”,大脑再“短路”。好在箭体里只塞了一罐Vegemite酱,没伤到人,也留下完整残骸供复盘。 公司官方X账号当晚发图自嘲:“14秒飞行,23秒燃烧,澳大利亚制造第一次踏出大气层边缘。”创始人亚当·吉勒莫尔在镜头前笑得比哭还难看:“只要它离开发射台,就是成功。” 网友不买账,弹幕刷屏:“这成功标准,跟考驾照只要求车能动一样低。” 数据不会撒谎:本次任务耗资约1800万澳元,相当于每分钟烧掉770万;而全球首飞成功率不到三成,SpaceX的猎鹰1号也炸了三次才入轨。澳大利亚航天局在声明里补刀:“失败是数据最贵的学费,但不上课永远毕不了业。” 接下来,Gilmour计划6个月内推出Eris TestFlight 2,目标把215公斤的小卫星送到500公里太阳同步轨道。如果成了,澳大利亚将跻身全球第12个具备自主轨道发射能力的国家。毕竟,14秒的烟火已经亮过,下一次,他们希望那道弧线能长一点,再长一点,直到把南半球的星空缝进世界的航天版图。 评论区等你:这趟“14秒旅程”在你眼里算不算成功?下一发Eris,你敢押它飞多久? 信息来源: 搜狐 7月30日《澳大利亚首枚本土火箭发射失利,Eris火箭升空14秒后坠落爆炸》 凤凰网 7月30日《澳首枚自主研制运载火箭升空14秒便坠毁,当事公司称赞发射“取得成功”》 IT之家 7月30日《虽失败仍创造历史:澳大利亚首次自主火箭发射尝试短暂升空后坠毁》