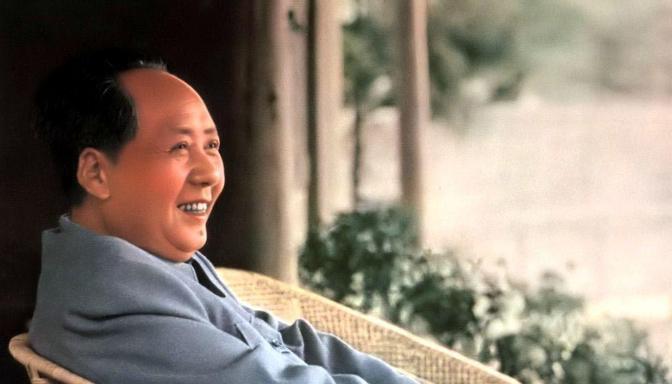

斯大林一生阅人无数,却看不透毛主席,曾经问米高扬:“毛泽东到底是一个怎样的人?” 困扰斯大林的这道谜题,要从两个月前教员的首次莫斯科之行说起。 那次访问,名义上是为斯大林祝寿,实际上是来办三件事:寻求合作,划定底线,以及废除旧约,重签一份关乎中国主权的新条约。 其实,教员早在1947年就想来,可斯大林一直不冷不热地拖着,直到他七十大寿,才给了教员一个顺理成章的由头。 谁知,这趟旅程从头到尾都透着一股不对劲,苏联方面礼数给足,接待规格很高,可行动上却处处透着怠慢。 教员下了火车,连个正式讲话的场合都没安排,更要命的是,斯大林只见了他一次,聊得似乎还行,可一碰到关键问题,就用熟练的“打太极”功夫绕了过去,毫无进展。 接下来的日子,教员被晾在了郊外的别墅里,天天对着窗户生闷气,斯大林那边,杳无音信,也难怪后来在祝寿庆典的照片上,教员全程板着脸,看不出半点喜庆,这显然是斯大林精心安排的一场试探,想看看这位东方新领袖的斤两。 面对领袖的疑问,米高扬知道这事儿糊弄不了,他去过中国,跟教员打过交道,深知那是个厉害角色,他的回答很有意思,只说了一句:“毛主席是湖南人,一个特别能吃辣椒的人。” 接着,他讲了一个自己毕生难忘的故事,一次在中国,中方设宴款待,酒过三巡,苏联人拿出了看家本领——灌酒,这是他们在谈判桌外的老套路,用酒精试探对方的底线和诚意,米高扬作为主力,几轮下来,中方干部纷纷败下阵来,场面一度很尴尬。 就在这时,教员不紧不慢地开口了,说喝酒没意思,要比,不如比吃辣椒,服务员很快端来一大盘鲜红的辣椒,只见教员既不喝水,也不蘸酱,拿起一个就送进嘴里,面不改色,从容不迫地一个接一个。 米高扬不信邪,硬着头皮尝了一个,结果当场咳得喘不过气,冷汗直流,其他苏联人见了,也都识趣地低下了头。 一场暗中的角力,就这么被一盘辣椒化解了。 米高扬对斯大林补充道:“那一晚我才想明白,毛主席不是那种会跟你坐下来磨嘴皮子的人,他用一种近乎日常的方式,干净利落地掀了桌子,用行动告诉你:在我的地盘,少玩你那套规矩。 他不跟你辩经,而是直接用行动划出红线,”湖南人性格刚烈,吃得了苦,也认死理,绝不轻易妥协,这种革命性和强硬,是不达目的不罢休的。 斯大林听完,沉默了很久,他拿起文件翻了翻,又放下,随即下令调整方案,把后面的关键会谈拆分成无数个小议题,他不喜欢无法掌控的谈判,宁愿用繁琐的程序拖慢节奏,也不愿再跟这样一个对手直接碰撞。 可是,教员根本不接招,他干脆让周总理带队去谈具体事务,自己只在关键时刻出现,保持着一种超然的距离,这种安排让斯大林进一步意识到,教员压根就没打算在苏联的框架里玩游戏,他要的是一个平等的、独立的“中国模式”。 真正的冲突很快到来,斯大林想让新中国基本继承1945年同国民党政府签订的《中苏友好同盟条约》,因为那份条约保障了苏联在旅顺、大连的军事特权。 教员一口回绝,话说得非常清楚:那是国民党签的不平等条约,新中国一个字都不认,一切必须重谈。 这种决绝的态度,让斯大林彻底看清了眼前这个人,他绝不是一个可以被随意拿捏的附庸,谈判一度陷入僵局,斯大林甚至暗示要中断援助,可教员毫不退让,他放出话去,新中国宁愿自己勒紧裤腰带过日子,也绝不可能拿主权做交易。 最终,在舆论和道义的双重压力下,斯大林让步了。 苏联同意废除旧约,签订了新的《中苏友好同盟互助条约》,贷款和技术援助照给,但附加条件大大减少,教员几乎没有跟斯大林正面硬碰硬,却保住了中国的全部核心利益,漂亮地赢下了这一局。 这次访问,从根本上改变了斯大林对教员的看法,他开始真正尊重这个东方盟友,不再试图用“老大哥”的姿态去指导中国,后来米高扬总结说,教员这个人,你无法预测他,但又可以绝对相信他,因为他从不轻易承诺,也绝不改变立场。 说到底,教员和斯大林在性格上是同一类人,在自己认定的事情上都有着不容置疑的强硬,而教员那种“以不动制万动”的智慧,既有东方哲学的影子,也成了新中国在复杂国际环境中立足的核心策略。 正是这种策略,让两位同样强硬的领袖达成了相互尊重,也确立了中苏之间独立与平等的关系。 信源:《教员年谱》《教员传》,人民出版社的《中华人民共和国外交史》

用户18xxx27

永远怀念前无古人,后无来者的绝世天骄,旷世奇才毛主席。