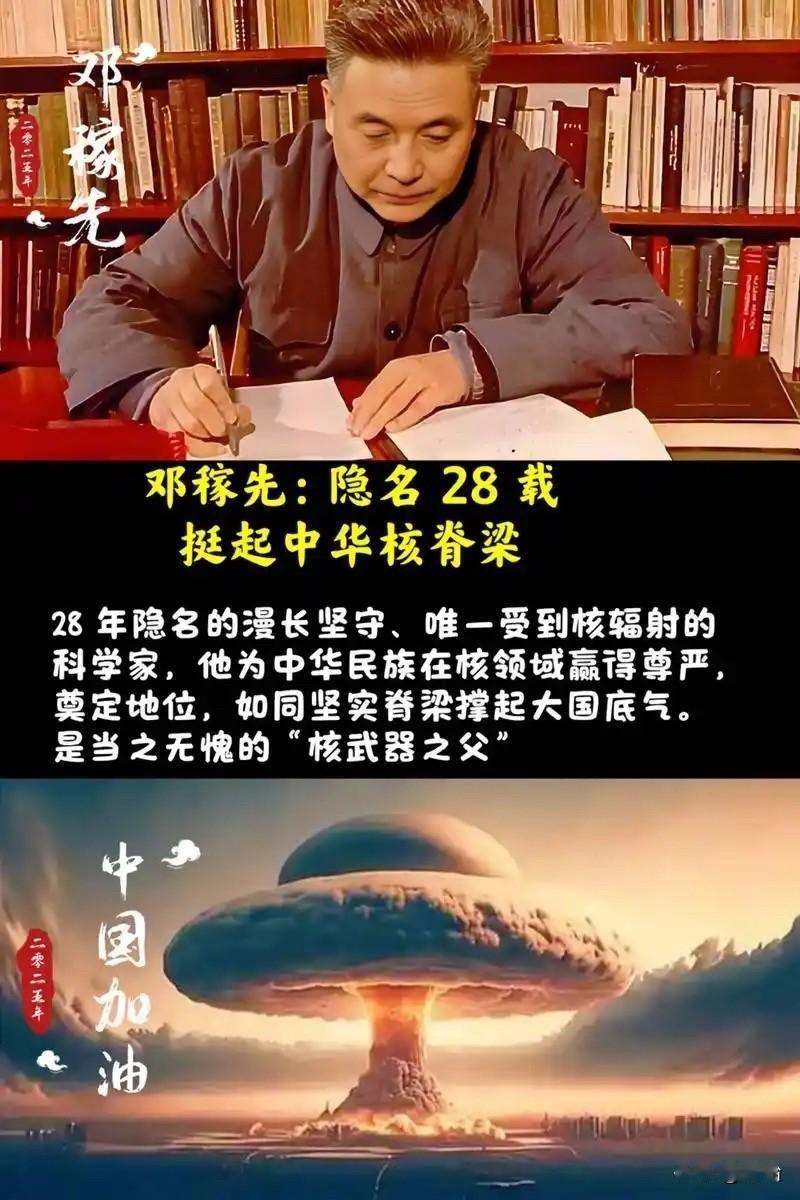

为了弄清核试验失败的原因,他竟把核废料捧在手里!今天是“两弹元勋”邓稼先逝世39周年,1986年的今天,他临终前的最后一句话是:“不要让别人把我们落下得太远。” 那是1979年的戈壁,风沙裹着寒意灌进帐篷。核试验出了意外,核弹碎片散落的区域辐射值高得吓人,仪器都在尖叫。 指挥部里的空气像凝固了,所有人脸色都白了。核试验失败的原因不明,意味着之前的心血可能白费,更意味着后续试验方向会彻底迷失。有人提议派防化兵穿戴防护服进去搜寻,可防护服厚重,动作受限,万一漏过关键碎片怎么办? “我去。”邓稼先突然开口,声音不高,却让吵嚷的帐篷瞬间安静。他刚从爆心勘察回来,靴子上还沾着戈壁的沙砾,眼眶里全是红血丝。同事赵敬璞拽住他的胳膊:“老邓你疯了?那地方辐射超标几百倍,进去就是玩命!” 邓稼先扒开他的手,往身上套了件普通白大褂,连简易面罩都没戴。“我熟悉弹体结构,碎片长什么样,该在哪块区域找,我心里有数。”他拿起个铁镊子,又觉得不顺手,干脆揣进兜里,“你们在这儿等着,我半小时就出来。” 没人敢再拦。他走进辐射区的样子,后来被警卫员记了一辈子——背有点驼,步子却稳,风沙吹得他头发乱晃,可眼睛一直盯着地面,像在找什么稀世珍宝。找到第一块碎片时,他蹲下去,镊子夹了两下没夹稳,干脆直接用手捧了起来。那碎片带着余温,表面还沾着焦黑的沙土,他翻来覆去看了半天,才小心翼翼放进铅盒里。 等他出来,白大褂下摆已经被辐射检测仪照得发亮。同事们冲上去抢铅盒,他却摆摆手,先从口袋里掏出个皱巴巴的笔记本,用铅笔快速画下碎片的形状和发现位置,笔尖在纸上蹭出沙沙声,手却控制不住地发抖。“是引爆装置的问题,”他抬头时,脸色比纸还白,“弹体解体时角度偏了,碎片分布符合这个推断。” 那天晚上,他开始便血。医生拿着化验单直跺脚,说他体内辐射剂量已经超标,必须立刻休养。可他把化验单揣进兜里,照样去实验室盯数据,直到凌晨才趴在桌上打个盹,醒来时嘴角还沾着铅笔灰。 后来大家才知道,那次徒手捧碎片,让他的肝脏和骨髓都受到了不可逆的损伤。1985年,他被确诊为直肠癌晚期,躺在病床上还在改核试验报告,护士抢他的笔,他就急得直喘气:“再让我改两页,就两页……” 1986年7月29日,他临终前,国防科工委的同志来看他,问他还有什么遗言。他已经说不出完整的话,用尽力气攥着对方的手,断断续续吐出那句:“不要让别人把我们落下得太远。”说完,眼睛还盯着窗外,像是在看戈壁上冉冉升起的蘑菇云。 有人说他傻,为了块碎片赌上性命。可他心里清楚,上世纪70年代,美苏的核技术已经甩开我们一大截,每一次试验失败,都可能让国家在核威慑竞争中多一分危险。他捧起的哪里是碎片,分明是一个民族不被欺负的底气。 39年过去了,戈壁的风沙还在吹,可我们的核技术早已今非昔比。那些像邓稼先一样,把国家安危扛在肩上,甚至不惜用生命铺路的人,他们从来不是想成为“元勋”,只是怕“落下太远”。 如今想起他,我们该记住的,不只是那句临终遗言,更是他捧起碎片时,眼里那份“宁肯透支生命,也不能透支国家未来”的决绝。这种精神,在任何年代,都该被好好珍藏。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。