民国,戴笠将胡蝶按在床上,胡蝶哭泣着说:“你得到我的身子,得不到我的心!”戴笠冷笑一声:“先得到身子再说……”

1942年秋,重庆杨家山,夜雾如纱,笼罩着一座青砖小楼。楼内,胡蝶推开窗,潮湿的空气夹杂着山城的煤烟味扑面而来。她低头看向案几上的一封信,字迹工整,却透着寒意:“胡女士,近日局势动荡,居处安保已升级。”落款是戴笠。她的手指微微颤抖,窗外的雾气仿佛也在诉说她的处境——自由,早已成了奢望。

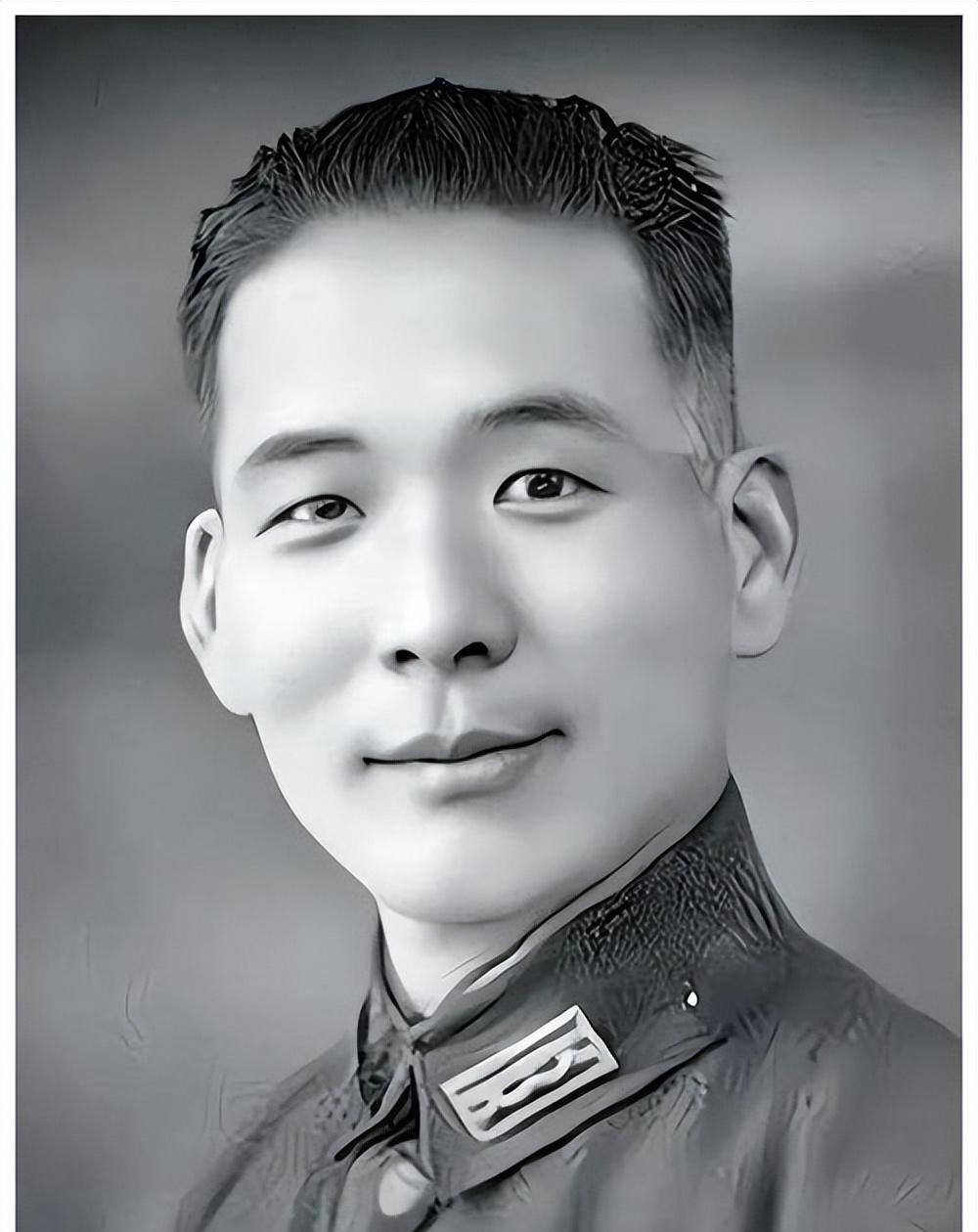

胡蝶,这个曾被《良友》画报称为“东方第一美人”的女子,如今却在这座战时陪都的公馆里,成了戴笠眼中的“金丝雀”。她的故事,始于一段丢失的行囊,止于一场突如其来的解脱,中间却夹杂着乱世的权谋与抗争。究竟是什么,让一代影后陷入如此境地?她的沉默背后,又藏着怎样的秘密?

1942年初,胡蝶带着30箱珠宝和家当,从香港辗转逃往重庆。淞沪会战后的上海早已沦陷,香港也岌岌可危,她只想在这战火纷飞的年代,找到一处安身之所。然而,命运却给了她当头一棒。据《大公报》1942年的一则遗失启事,她的行李在运输途中神秘失踪,金银首饰、珍贵衣物,半生积蓄化为乌有。坊间传言,这与军统脱不了干系,但戴笠的秘书王汉光在回忆录中坚称“纯属意外”。真相扑朔迷离,却无人敢深究。

胡蝶心急如焚,四处托人打听,最终求到了戴笠——这位国民政府军事委员会调查统计局(军统)的实际掌舵者。他手眼通天,情报网遍布全国,若有人能找回失物,非他莫属。戴笠听闻此事,爽快应允,亲自下令彻查。然而,翻遍重庆街巷,失物依旧无踪。几天后,戴笠派人送来几箱崭新的珠宝,样式与胡蝶描述的惊人相似。她一眼看出,这些并非原物,但面对戴笠的权势,她只能沉默。

从这一刻起,胡蝶与戴笠的命运交织在了一起。戴笠的“慷慨”背后,藏着更深的算计。他看中了胡蝶,不仅因为她的美貌,更因为她是那个时代的光环——一个能点燃无数人心的符号。

重庆的杨家山公馆,是一座由防空洞改造的双层青砖楼,掩映在雾气与松柏间。戴笠将胡蝶“安置”于此,表面上是为她提供庇护,实则是一座没有锁的监狱。公馆内,柚子散发着南洋的酸涩香气,法国香粉掩盖了潮湿的霉味,一架博兰斯勒钢琴摆在客厅中央,锃亮得刺眼。但这些奢华的摆设,对胡蝶而言,只是牢笼的装饰。

胡蝶的日记里写道:“雾气弥漫,连呼吸都觉得沉重。”她曾是银幕上翩若惊鸿的蝴蝶,如今却被困在戴笠的掌控之中。戴笠常以保护为名,派特务日夜监视,连她出门的每一步都被记录。据台北“国史馆”解密档案,1943年,戴笠曾批示“对胡女士居处安保升级”,实则是将她的行动限制得滴水不漏。军统元老沈醉在《军统内幕》中提到,戴笠曾对亲信说:“蝶栖南枝,鸣而不飞。”这句话,透露出他对胡蝶的复杂情感——既想占有她的光芒,又不愿让她展翅。

为了彻底孤立胡蝶,戴笠甚至将她的丈夫潘有声调离重庆。国民政府档案(编号GM-0456-1)记录了一份委任状,任命潘有声为“滇缅公路监理”。潘有声以为这是升迁的机会,兴冲冲奔赴外地,却不知这是戴笠的精心设计。胡蝶的女儿童言在回忆录中提到,母亲从未提及与戴笠的亲密关系,只说:“他想要的,是我永远当他的摆设。”胡蝶的孤立无援,让她在这座公馆里,成了真正的囚鸟。

胡蝶并非逆来顺受的弱者。即便身处戴笠的阴影,她也在用自己的方式抗争。1944年,她主动要求参与抗战文艺活动,试图重返公众视野。据重庆红岩革命历史博物馆的档案,她曾在一场文艺演出中朗诵抗战诗歌,台下掌声如潮。那一刻,她不再是戴笠的“金丝雀”,而是那个曾用电影《故都春梦》鼓舞人心的胡蝶。她的朗诵,字字铿锵,仿佛在向命运宣战。

公馆内的日子,她坚持写作,日记成了她唯一的出口。她记录下重庆的阴雨、特务的脚步声,以及内心的挣扎:“我宁愿做一株枯萎的草,也不愿做笼中的鸟。”这些文字,后来成为《胡蝶口述自传》的重要素材,字里行间透着不屈的灵魂。

戴笠对她的“恩宠”从未停下。1944年,他送来那架钢琴,试图用物质填补她的空虚。胡蝶却从未弹奏过一次,她在日记中写道:“琴声是自由的,可我不是。”这份沉默,是她对权力的无声反抗。

1946年3月17日,戴笠的飞机在南京岱山坠毁,结束了这位军统掌门人的传奇一生。对胡蝶而言,这如同天降甘霖。她迅速收拾行囊,带着女儿离开杨家山公馆,踏上返回上海的火车。《中央日报》记者形容她“神色木然,如褪色油画”,但胡蝶在回忆录中却说:“离开重庆的那天,我终于敢抬头看天了。”

重获自由后,胡蝶试图重拾演艺事业,但乱世留下的伤痕太深。1951年,潘有声因病去世,她心灰意冷,带着女儿远赴加拿大,改名潘宝娟,彻底告别了“电影皇后”的光环。晚年的她深居简出,拒绝一切关于旧上海的访谈。

杨家山公馆的雾气早已散去,但胡蝶的故事仍在历史的长河中回响。她用自己的方式,证明了乱世中的蝴蝶,终能飞出牢笼。