许世友指挥对越作战,在那个年代其实是最合适的,当然还健在的不少老将军事水平都比许世友高,但他们却没有许世友合适。

1956年4月,政治局扩大会议期间,在毛主席的号召下,一份《倡议实行火葬》的倡议书在中央领导人内部流传开来,并最终扩展到全国范围。这份倡议书得到了参会的150多位国家领导人的签署,随后,未参会的许多领导干部和国家机关工作人员也纷纷签名。 然而,唯一例外的是许世友将军。据说,许将军不仅没有签字,反而特意找到了毛主席,表达了自己对火葬的不同理解。他认为人死如灯灭,死后应当入土为安,这符合天经地义的传统观念。除了坚持中国自古以来的“入土为安”思想,许世友反对火葬的另一个重要原因,是他想为母亲守坟。 1952年,已经是建国三年的许世友,深深思念家乡,决定回乡一趟。这是他自离开家乡后第一次回到许家洼。当时,许家洼的小路还没有通汽车,许世友只能先坐车到新县,再骑马前往许家洼。骑马对于许世友并不陌生,在长征期间,他曾担任骑兵司令,骑马对他来说既熟悉又充满喜悦。 当他终于骑马来到好汉山,看到那里的烈士墓地时,心情也变得沉重起来。这里埋葬了17位曾在革命时期与他并肩作战的战友,尽管他活到了今天,但所有的战友都已牺牲。看到这里,许世友下马,向烈士们敬了一个庄严的军礼,心中的思念与痛苦无以言表。 就在此时,许世友注意到不远处的村头,有一位老太太正在打量着他们一行人。老太太似乎也认出了他,突然问道:“你是不是有德娃?”许世友听到这一声熟悉的呼唤,立刻确认了眼前的人正是他的母亲。他激动得扑通一声跪下,向母亲磕了三个头,起身后与母亲抱头痛哭,久久无法平复内心的情感。

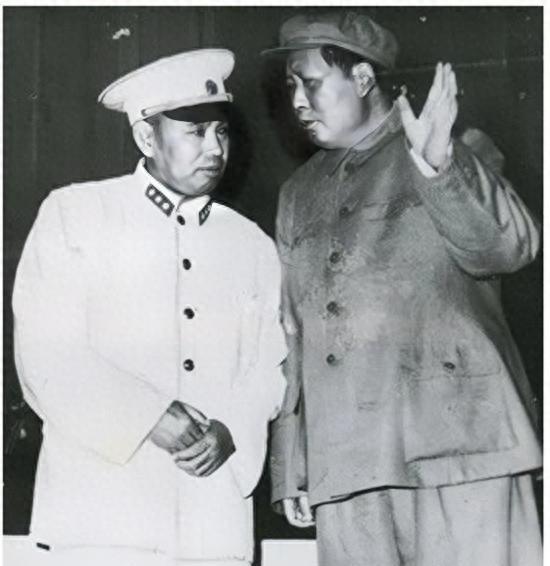

1979年对越自卫反击战结束后,军内外对这场战争的评价一直存在争议。其中,最受关注的莫过于东线战场的得失。有观点认为,相比西线战场,东线战场出现了较大的伤亡,这直接关系到时任东线指挥官许世友的指挥能力。 东线战场承担了此次军事行动的主要任务,面对的是越军主力部队。在这样的情况下,较大的伤亡是符合战争规律的。更重要的是,东线战场最终完成了预定的战略目标,为整个军事行动的胜利做出了决定性贡献。这个结果,也证明了选择许世友担任东线指挥官的决策是正确的。 在当时的历史条件下,为什么说许世友是最合适的人选?这需要我们回顾当时的军事指挥人才储备情况。首先是元帅一级的将领。刘伯承元帅和徐向前元帅都具有丰富的指挥经验和卓越的军事才能,但他们的年龄都已经相当大了。以1979年为时间节点,两位元帅都已年过七旬,体力和精力已经难以支撑一线指挥的需要。 聂荣臻元帅和叶剑英元帅这两位老帅在建国后主要致力于军队建设的其他方面,如军事科技发展、军队现代化等领域。让他们在相隔近三十年后重新担任战场指挥官,显然不如选择一直在军队一线岗位的将领更为妥当。 相比之下,许世友担任广州军区司令员多年,对新时期军队的情况了如指掌。更重要的是他对南部战区的地形地貌、气候特点都有深入的了解。

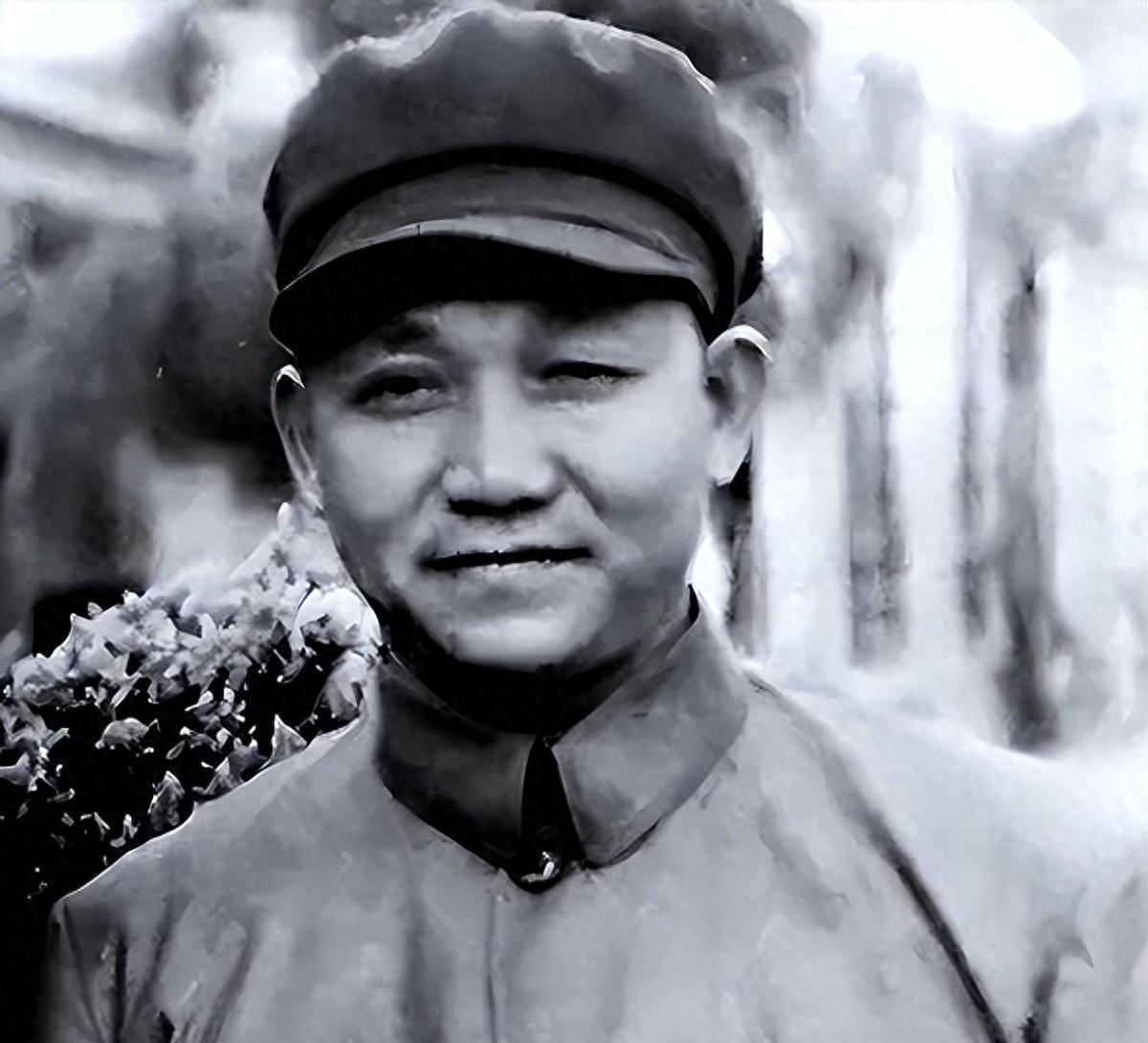

据老部下们回忆,许世友睡觉时总是保持高度警觉,几乎像是耳朵支棱着,时刻处于警惕状态。他曾自述,自己在少林寺练过睡桩功,目的就是为了在睡觉时保持如同醒着一样的敏锐,只要有一点动静,甚至是一阵风吹过,他都能立刻警觉。这样的警觉性源自他在红军时期的经历。有一次宿营,敌军突袭,许世友迅速穿上草鞋,拿起武器,最先冲了出去。而与他同住的队长却因忙着系鞋带,结果在被子弹击中时不幸牺牲。 在那个年代,敢死队常常会带着大刀冲锋,队长通常位于队伍最前面。作为敢死队队长的许世友,每次都勇敢地冲在最前线,凭借超凡的胆识和武艺,多次成功地完成任务。尤其是在1930年川陕地区的“九里十八寨”战斗中,敌人从暗处射击,并用云梯不断阻挡进攻。面对困境,许世友巧妙地利用方桌和湿棉被做成土盾牌,一手提着大刀,成功带领队伍突破敌人的防线,最终赢得了这场激烈的战斗。 许世友的记忆力极为出色,甚至被称为“活地图”。一次,部队在行进过程中,许世友凭借对地图的熟悉,发现了行进路线的错误,及时纠正了偏差,避免了部队走错路。1948年,他指挥的部队成功攻打了兖州。为了确保作战的成功,许世友亲自安排了三项重要的准备工作,包括夜间侦察敌人的火力点、挖掘交通壕等。正是由于他的周密部署,许世友的部队在1948年7月顺利攻下兖州,敌军全线崩溃。 1947年,许世友带领的老13团在孟良崮战役和济南战役中取得了显赫战功,成为华东野战军的主力部队之一,并获得了“济南第一团”的荣誉称号。1969年,面对紧张的中苏局势,毛泽东指示许世友将27军调往华北,以应对局势变化。这个决定对于许世友来说极其艰难,因为这意味着他要调动自己心血培养多年的部队。在为27军送行后,他两天都没有出门。毛泽东随后评价他说:“既懂得大功有私,又懂得大公无私。”