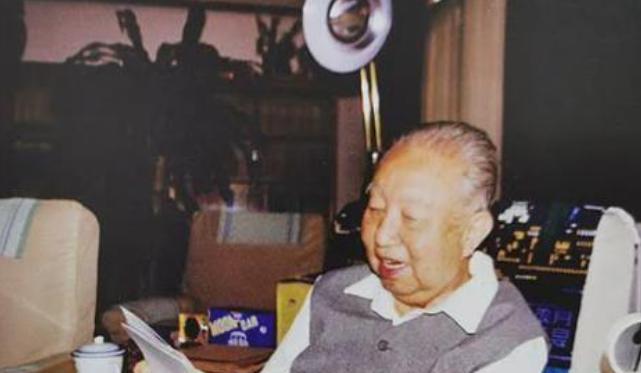

华国锋退休后,夫妻俩居住在北京西皇城根的一个院落里,他们在这里平静安详地度过了晚年生活,老两口就靠着退休工资,过着极简的生活,从来没有向组织提过任何特殊的要求。

葡萄与华国锋的晚年生活有着密切的关系。早在1983年,华国锋就开始到北京郊区的多个葡萄园进行考察,学习如何种植和管理葡萄。华国锋的外孙女王苏佳曾提到,华国锋特别喜欢与那些擅长果树种植的人交流经验,尤其是在香山和植物园等地,工作人员会与他分享种植果树的心得,其中包括葡萄的种植技巧。 虽然华国锋与葡萄有着深厚的联系,但由于健康原因,他几乎无法享受自己种植的葡萄。在他被诊断患有糖尿病后,饮食变得非常严格,每天的主食量被精确控制在2两8钱,具体分配为早上5钱,中午1两3钱,晚上1两。尽管如此,偶尔他也会破例一次。有一次吃饺子时,他吃了十多个,仍觉得不满足,经过夫人韩芝俊的批准,才又多给了他两个饺子。韩芝俊与华国锋一起度过了近六十年,视自己为华国锋的“老保姆”和“老护士”,始终细心照料丈夫的日常生活。 华国锋,1921年出生于山西省交城县一个制革工人家庭。年轻时,他便开始关注国家的前途和命运。1937年,七七事变爆发后,华国锋积极投身于抗日运动,1938年6月加入了山西牺牲救国同盟会交城抗日游击队,开启了自己的革命生涯。同年10月,他加入了中国共产党。在抗日战争期间,华国锋先后担任了多个重要职务。 他深入煤矿工人、农民、妇女和儿童中,积极发动群众参与抗日斗争,激发了广大人民的抗日热情。他还带领精干的武工队,深入敌占区开展游击战,成功打击敌军,建立了抗日政权。在极其艰苦的条件下,华国锋坚持敌后抗战,为当地抗日武装力量的发展壮大和抗日工作的推进作出了重要贡献。

华国锋,这位曾经的国家领导人,在退休后选择了一种平静而简朴的生活方式。他与夫人韩芝俊一起,安居在北京西皇城根的一个宁静院落里。这里远离了城市的喧嚣,周围是古老的城墙和幽静的胡同,环境优雅恬淡,正适合这对年迈的伉俪安度晚年。 平淡的日子里,华国锋夫妇找到了属于自己的乐趣。他们在院子里辛勤劳作,像农民一样种植蔬菜瓜果。各色果树错落有致地排列在院落周围,圃中蔬菜欣欣向荣,老人们一年四季都在精心照料着这些植物。渐渐地,原本普通的小院被打造成了一个充满生机与活力的小农场。劳动虽然辛苦,但看到硕果累累的果树和青翠欲滴的蔬菜,华老夫妇脸上总洋溢着发自内心的喜悦。 除了园艺,老两口的饮食也十分简单。他们的餐桌上,青菜萝卜等素食总是占据了主要位置。这并非是出于刻意的保健,而是沿袭了几十年的生活习惯。在物资匮乏的年代,华国锋虽然职位显赫,但从不搞特殊化,而是与大家同甘共苦。艰难岁月养成的节俭作风,即便到了晚年,也丝毫没有改变。 一次,华老的侄女苏凤仙从山西来北京看望他们。走进叔叔家的院落,苏凤仙发现屋内光线有些昏暗,便疑惑地问道:"叔叔,屋里怎么不开灯呢?"华国锋闻言,语重心长地对侄女说:"现在国家正处在发展的关键时期,能源形势十分紧张。作为党员干部,我们更应该以身作则,时刻注意节约用电。"

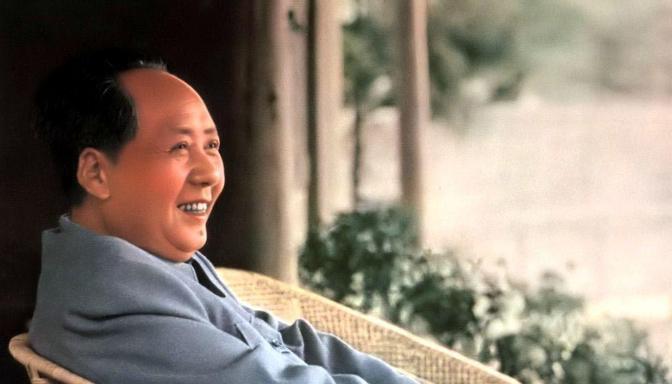

1949年1月,28岁的华国锋担任了中共晋中第一地区委员会宣传部长。这时,华国锋与韩芝俊结为夫妻。随着中国人民解放军的南进,中共中央决定从华北调派5万名干部随军南下,以便接收南方的城乡。华国锋和武光都属于“走”的一员,参与了南下工作。 到了1949年8月,华国锋调任中共湖南省阴县第一任县委书记,并兼任县武装大队政委。决定他未来命运的重要一步是在1952年,华国锋调任湘潭县委书记,并于1954年升任中共湘潭地委书记。湘潭作为毛泽东的故乡,华国锋成为了这片土地的“父母官”。 在湖南省领导岗位上,华国锋为全省的各项建设和发展作出了显著贡献。他非常重视农业生产,尤其是农田水利的基础设施建设,主持了多项重要水利工程的兴修,如洞庭湖排涝和韶山灌区等。华国锋也积极支持袁隆平同志的杂交水稻研究项目,这一举措对推动杂交水稻的研究成功并实现我国水稻生产的重大变革起到了至关重要的作用。 华国锋还非常注重文化教育和统战工作,他热心与知识分子和民主人士交朋友,贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针,注重保护和发展具有湖南地方特色的地方剧种。1955年夏,毛泽东第一次注意到了华国锋。当时毛泽东在报告中提出农业合作化问题,华国锋在学习报告后,写出了几篇相关的文章,这些带有浓郁湘潭乡土气息的文章引起了毛泽东的兴趣。1955年秋,毛泽东来到湖南视察,并在长沙第一次接见了当时担任湘潭地委书记的华国锋。华国锋给毛泽东留下了忠厚、老实且值得信赖的印象。