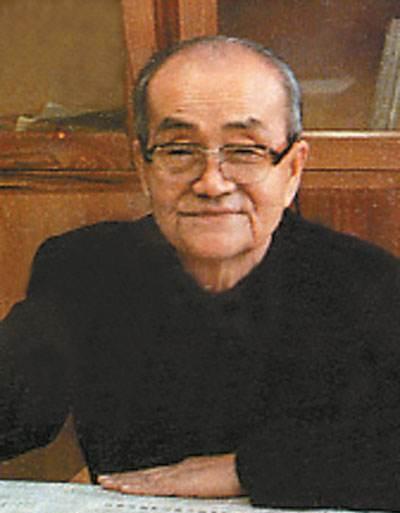

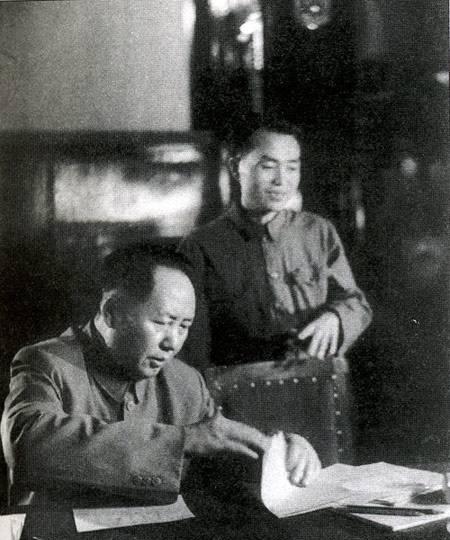

1978年7月,胡乔木提出一个在当时看来石破天惊的观点,即:“社会主义制度不能自动地保证国民经济有计划和高速度地发展。”他的这番言论,很让一些思想僵化的人们反感,并且大肆攻击。 1978年7月的那个炎热夏日,当66岁的胡乔木在国务院务虚会上说出那句"石破天惊"的话时,他大概没想到这会引起轩然大波。这位被誉为"中共中央第一支笔"的理论家,用一句话捅破了多少年来的思想禁锢,也招来了保守派的猛烈攻击。 1978年对中国来说是个关键年份,改革开放的大门即将打开,但思想解放的道路并不平坦。胡乔木就是在这样的背景下,提出了那个震撼人心的观点。这位1912年出生在江苏盐城的理论家,曾经担任毛泽东秘书长达25年,对社会主义建设有着深刻的思考和独到的见解。 胡乔木从历史唯物主义的高度,科学地总结了"大跃进"和"文化大革命"的经验教训,特别是"唯意志论"所造成的惨痛损失,针对当时重又冒出来的高指标、大口号等现象,强调经济工作必须按照客观经济规律办事。 当时很多人习惯了用政治统帅一切,认为只要有了社会主义制度,经济发展就能一帆风顺。胡乔木的观点无疑是给这种想法泼了一盆冷水。他不仅指出了社会主义制度的局限性,还提出要学习资本主义国家的先进技术和管理经验,这在当时简直是"大逆不道"。 胡乔木认为,只有把社会主义制度的优越性同发达资本主义国家的先进科学技术和先进管理经验结合起来,才能够迅速提高按照客观经济规律办事的能力。这种观点在今天看来很正常,但在1978年的中国,却需要极大的理论勇气。 他还特别批评了那些以为社会意志、政府意志、长官意志就是经济规律的错误认识。胡乔木强调,政治不能在客观存在的经济规律以外,自己创造出另外的什么规律来强加于经济。这种观点直接挑战了传统的计划经济管理模式。 按经济规律办事,就是要按价值规律、按供求规律办事。对此,胡乔木还提出了三项具体建议:发展专业的公司,加强银行的作用,加强经济立法和经济司法工作。这些建议在当时都是很超前的想法。 当然,胡乔木的观点并不是空穴来风。他深知传统观念的根深蒂固,也明白改变需要时间。从1978年7月28日在国务院务虚会上发言,到《人民日报》发表,胡乔木对文章作了两次重大修改,还专门抽出半个月时间,带着社科院的同事们到天津、上海搞调研。 1978年10月6日,《人民日报》正式发表了胡乔木的文章《按照经济规律办事,加快实现四个现代化》。文章一经发表,立即引起了国内外的广泛关注。支持者认为这是思想解放的重要体现,反对者则批评他的观点过于激进。 历史证明了胡乔木的先见之明。两个月后召开的党的十一届三中全会,确立了改革开放的基本国策,把全党工作重点转移到经济建设上来。胡乔木的理论观点为这一历史性转折提供了重要的思想准备。 国外经济学家对胡乔木的文章给予了高度评价,认为这篇文章"在经济理论上为中国吹响了改革开放的号角"。这个评价并不夸张,因为胡乔木确实在关键时刻提出了关键问题,为中国的改革开放事业奠定了理论基础。 回顾这段历史,我们不难发现,真正的理论家往往具有超前的眼光和敢于突破的勇气。胡乔木正是这样的人,他在思想禁锢的年代里,敢于说出真话,敢于挑战传统观念,为中国的发展指明了方向。 胡乔木的这个观点,从今天来看已经成为常识,但在当时却需要巨大的理论勇气。这提醒我们,任何制度都不是万能的,关键在于如何正确运用。你觉得在新时代,我们还需要哪些这样的"石破天惊"观点来推动发展?欢迎留言讨论。