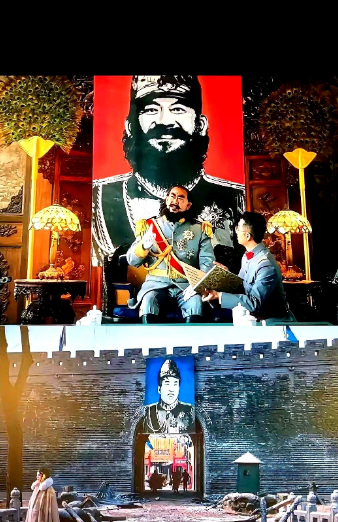

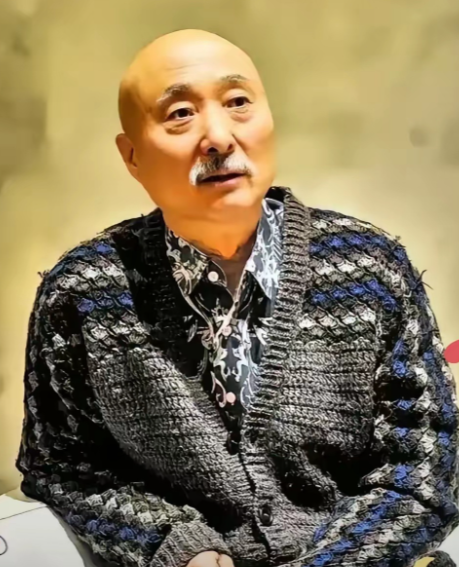

朱时茂给陈佩斯转了100万,附了条消息:‘钱不多,能帮衬点是点。’陈佩斯看着手机,手指在屏幕上顿了顿——他知道,老兄弟这是怕他为难。 朱时茂和陈佩斯在舞台上搭档的那些年,留下的小品至今还在电视上循环播放。 观众看到他们的脸,听到熟悉的台词,照样能笑出声来。 那些作品不只是逗乐,总能在笑声里藏着点过日子的道理,让人看完心里敞亮。 后来陈佩斯捣鼓电影《戏台》,这部戏跟他以往的作品都不一样,是他唯一执导的影视作品。 没想到拍的时候碰上了大麻烦。 电影预售刚拿到14万,投资方就开始打退堂鼓,华谊兄弟先说资金不够,接着不少投资方跟着撤资,剧组账户上的钱眼看着就见底了。 有人劝陈佩斯别硬扛,说这戏怕是成不了。 陈佩斯没听,把北京的房子抵押了,凑出1亿填窟窿。 这事传到朱时茂耳朵里,没打电话追问详情,直接转了100万过去,附言就一句“钱不多,能帮衬点是点”。 等俩人见了面,朱时茂也没提钱的事,就说“你想拍就拍,别想太多”。 这时候再看看那些撤资的投资方,就觉得有点不是滋味。 当初抢着要进来分一杯羹,见苗头不对就跑得比谁都快。 倒是朱时茂这100万,没那么多弯弯绕,直接递到了需要的地方。 在圈子里混久了,见多了锦上添花,这种雪里送炭的情分,比合同上的条款实在多了。 陈佩斯拿着这笔钱和自己凑的款,把全部心思扑在了片场。 戏服上的绣花纹路,他让人对着老照片一遍遍改;道具组找来的竹筐,他说少了老戏班的烟火气,让重新找;一场雨戏拍了十几次,他总觉得差口气,七十岁的人了,自己爬上高架子盯着监视器看画面。 剧组里的人都知道他较真,但没人说闲话。 大家看着他每天最早到片场,最晚离开,盒饭凉了扒两口就算一顿饭,都明白他是真想把这戏做好。 《戏台》点映的时候,没做多少宣传,全靠观众口口相传。 有人看完说“这戏能看”,消息慢慢传开,影院排片一点点往上调。 有观众带着家里老人二刷,散场时听见老人念叨“笑着笑着就想起以前了”。 票房从14万慢慢涨到8000万,媒体开始追着问朱时茂当时怎么就敢把钱给出去。 朱时茂说得很简单:“他做的是正经事。” 这话听着普通,却比那些吹捧的话实在。 这俩人认识三十多年,从部队文工团到春晚舞台,各自忙着自己的事,却总在关键时候能靠得住。 朱时茂知道陈佩斯不是瞎折腾的人,拍《戏台》是想把心里那点对戏的念想做扎实。 这种信任,不是酒桌上喝几杯就能来的。 现在影视圈里,不少人盯着流量明星和特效大片,觉得那样来钱快。 陈佩斯偏要拍这种带着老味道的喜剧,还砸进去全部身家,确实显得有点“不合时宜”。 但就是这份“不合时宜”,让《戏台》在一堆流水线作品里显出了不一样的底色。 影院里排片从半夜场调到黄金档,观众从零星几个人坐满整个影厅,这些变化不是偶然。 观众心里都有杆秤,谁在踏踏实实做事,谁在糊弄,看得明明白白。 朱时茂转的那100万,就像往水里扔了颗石子,最后荡开的涟漪,比当初谁都想的要大。 说到底,还是有人愿意为正经事较真,有人愿意为这种较真搭把手,才让这戏能跟观众见上面。 现在再看《戏台》的海报,陈佩斯站在戏台中央,背后是朱时茂的名字。 这俩人没说过什么豪言壮语,却把“搭伙做事,互相帮衬”这八个字,实实在在写进了日子里。 那么你们怎么看呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!