在南宋灭亡的风雨飘摇中,文天祥作为忠诚的抗敌英雄,他的英勇抗战和最终的悲壮牺牲,成就了一段千古传世的悲歌。然而,正是在这份悲壮背后,还有一个鲜为人知的动人故事。文天祥英勇殉国后,他的妻子不得不面对深重的孤独与悲痛。她在最艰难的时刻,毫不犹豫地为丈夫收尸。正当她准备处理丈夫的遗体时,她无意中发现了文天祥亲手留下的绝笔信。信中的字句让她泪流满面,心碎不已。这封信究竟写了什么?为何文天祥的遗言如此打动她,甚至让她终生难忘?

文天祥于公元1236年出生在江西吉州庐陵(今吉安)的一个书香门第,家境优渥,儒家文化的熏陶让他自幼就树立了崇高的理想。他对那些历史上忠诚正直、敢于为国家献身的英雄人物产生了浓厚兴趣。尤其是在他得知那些伟人常常被追封“忠”字时,他暗下决心要效仿他们,成为像他们一样的大丈夫。

然而,年少的文天祥或许并不曾预料到,“忠”字所代表的意义竟意味着要为国家甚至生命付出巨大的代价。在那个儒家思想盛行的时代,科举考试成为许多人仕途的唯一出路。文天祥勤奋好学,年仅20岁便在科举中一举高中状元,展现了巨大的才华和前途。然而,命运在他光辉的前程面前却开了个残酷的玩笑——他的父亲去世了。根据礼制,他只能回乡守孝,断送了自己的一段时间。

这两年期间,他深入思考人生的意义、自己的责任以及为国家奉献的使命。父亲的教诲和家族的传统,让他更加坚定了为国效力的决心。两年后,文天祥重返朝廷,开始了自己的官场生涯。但这一生并不平坦,由于性格刚正、不畏权贵,他多次得罪了奸臣。在多次的免职和浮沉之后,直到38岁,文天祥才再次被任命为赣州知府。

如果他此时选择安于现状,或许会度过一生。然而命运却为他设定了更为复杂的轨迹,带他走向一条充满荆棘但却光辉灿烂的道路。1275年,蒙古大军如狼似虎,直逼南宋都城临安(今杭州)。南宋朝廷的危机四伏,许多官员选择逃亡,宋帝急忙发布征召命令,但面对局势的严峻,没有多少人响应。

文天祥得知这一消息后,毫不犹豫地做出了一个大胆的决定:他变卖家产,筹集军费,迅速在江西赣州一带征兵,集结了一支队伍,准备奔赴抗敌前线。正是他的这份赤诚和满腔热血,感染了身边的人,很快,文天祥便组建了一支不小的军队,准备与敌人一决雌雄。

然而,就在他整装待发准备与蒙古军队一决高下之际,朝廷却突然命令他担任右宰相,派他去与蒙古人谈判。这一任命将文天祥推入了深深的困境之中:是坚持自己的决心继续抗敌,还是服从朝廷命令去谈判?经过一番挣扎,出于对国家和朝廷的忠诚,文天祥最终选择了前往谈判。

在谈判中,面对蒙古使者的威逼利诱,文天祥毫不退缩,依旧保持着高贵的气节。由于他坚决不肯投降,蒙古人将他囚禁,并准备押送至元朝的都城大都(今北京)。然而,在押送的途中,文天祥趁机成功逃脱,再次联系南宋的小朝廷,召集旧部,试图扭转局势。文天祥的努力使得南宋暂时收复了江西、福建等多个县城,试图重新振兴宋朝的军事力量。然而,腐败的朝廷和士气低落的士兵让这一切显得异常艰难。

1278年,经过长达两年的艰苦斗争,文天祥的处境越来越恶化。瘟疫肆虐,他的母亲和长子相继去世。而且,更为打击的是,他的部下背叛了他,最终导致文天祥再次被元军俘虏。

这一次,文天祥已经做好了死的准备,他企图吞下毒药自尽,但却被元军救回。蒙古人试图利用文天祥的影响力,劝说南宋投降,但他们显然低估了文天祥的忠诚和坚毅。文天祥被押解至潮阳,见到了元军主将张弘范。张弘范被文天祥始终不屈的精神所折服,虽然屡次要求他劝降,他始终拒绝。

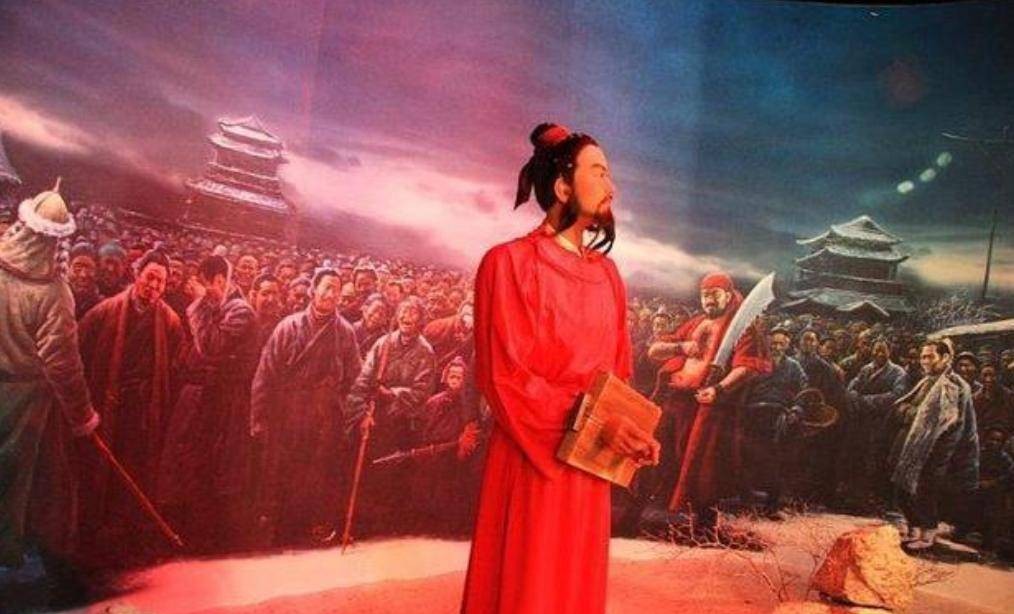

在1283年,忽必烈下令将文天祥处死,命运终于将这个忠诚的英杰推向了他最后的结局。年仅47岁的文天祥在大都刑场上从容就义,宣誓死不投降,为自己的信念献出了宝贵的生命。

忽必烈为了显示宽宏大量,允许文天祥的妻子欧阳氏收尸。当她看到丈夫冷峻的遗体时,悲痛欲绝。就在她准备收拾丈夫遗体时,她惊讶地发现,文天祥的衣服上竟写着字。这是一首文天祥在临终前写下的绝笔诗,也就是后世著名的《衣带赞》:“孔曰成仁,孟曰取义,惟其义尽,所以仁至。读圣贤书,所学何事?而今而后,庶几无愧!”这首诗表达了他对儒家忠诚的坚守,以及他对自己一生选择的无怨无悔。

欧阳氏的泪水涌出,她不仅为丈夫的忠诚和高尚品德感到无比骄傲,同时也为自己曾经劝丈夫投降而深感羞愧。她将文天祥安葬在大都城外,并为他竖立了墓碑,期盼有一天能将他的遗体迁回故乡。每年,她都会在每月的初一十五祭奠文天祥,悼念他的忠魂。

15年后,文天祥的侄子终于找到了始终守墓的欧阳氏。时任大都一位德高望重的绅士康文贞得知此事后,特意设宴招待欧阳氏和侄子。在宴席上,康文贞感慨地说:“宋朝培养人才三百余年,然而,能为国捐躯壮烈的,只有文丞相一人。”这句话深刻揭示了文天祥在历史上不可替代的地位。

文天祥的一生,注定是一部关于忠诚、气节与民族脊梁的传奇。他的坚持与牺牲,给后人树立了不朽的榜样,激励着无数人,在国家危难之时挺身而出,为民族尊严和国家利益奉献自己的一切。