在全球历史的长河中,战争所带来的伤痛和损失无法估量。特别是对于中国来说,日本在1931年至1945年间的侵华战争,给国家和人民带来了巨大的灾难。无论从现实考虑还是从道德角度来看,作为侵略者的日本理应向中国及其他受害国进行赔偿。尤其是考虑到日本在战争期间对中国的侵略造成的巨大损失,中国完全有理由要求日本赔偿至少1200亿美元。

然而,在美国的干预下,蒋介石政府在早期签署了取消赔偿的条约。更为遗憾的是,直到1970年代,新中国也作出了放弃索赔的决定,宣布不再向日本要求赔偿。那么,为什么中国会放弃这一应得的权利,宁愿不追究日本的赔偿责任呢?

2023年冬天,《哈尔滨》这一作品的火爆,引发了国内外广泛关注。尤其是731纪念馆门前排起的长龙,令公众再度回顾日本侵华期间所犯下的滔天罪行。自1931年9月18日的“柳条湖事件”起,到1945年9月9日日本签署投降书为止,日军对中国平民进行的暴行,记录下来的一次次屠杀事件达到了数百次之多。常见的万人坑中,受害者数量往往远超1万,最多的一处甚至高达13万人,南京大屠杀的惨状则远未计入其中。整个14年间,日军造成中国军民伤亡超过3500万人,这个数字与当时日本的总人口相比,几乎是其两倍。

经济损失方面,战争的直接损失高达6000亿美元,这一数字远超当时任何国家的赔偿能力。需要指出的是,今天的购买力与70年前完全无法相提并论。因此,蒋介石虽然在军事方面屡屡失利,但他在战争初期就已经认识到赔偿问题的重要性,并在1939年7月发布了相关的指导性文件,提出了战争损失的赔偿问题。

到了1943年底,尽管中国仍在与日本的战斗中相持,国民政府已为赔偿准备了一套较为成熟的方案。值得注意的是,这一问题并非仅仅由中国决定。二战的胜利国不仅仅是中国一方,还包括英国和美国等国,因此,如何解决赔偿问题,必须经过多方商议和协商。

1945年,随着日本战败的临近,英美苏三国开始在雅尔塔会议上讨论战后秩序,其中自然也包括对日本的赔偿问题。然而,令人失望的是,尽管在会议中设定了原则性协议,具体赔偿数额和方式却未明确下来,这为后来的美国干预日本赔偿政策埋下了伏笔。最初,美国虽然支持中国及东南亚国家要求日本赔偿,但在冷战背景下,美国很快改变了立场。美国开始将战略重心放在亚洲,尤其是日本,认为日本对抗苏联的作用远比其战争赔偿责任更为重要。

1947年,经过长达两年的谈判和争执,第一批军事设施赔偿物资开始交付给中国。中国作为受害最深的国家,获得了三批军工厂设备,总价值2207万美元。然而,如果当时的赔偿计划得以执行,全球竞争中的日本可能被削弱,其经济难以恢复,反而中国将借此实现经济复兴。遗憾的是,从1947年之后,中国没有收到更多的赔偿款项,逐渐放弃了继续索赔。

这一变动的背后,归根结底与美国的战略考虑息息相关。随着中国内战的结果逐渐显现,美国决定调整其在远东的战略,将焦点转向对日本的扶持。新中国的成立使得美国不得不寻找新的亚洲盟友,而日本恰好符合美国的需求。美国放松了对日本工业的限制,进一步加强了对日本的支持,使得赔偿计划停滞不前。

1948年,美国开始通过政治手段迫使东南亚国家和中国放弃赔偿要求,并在1951年通过《旧金山和约》正式终结了这一历史话题。该协议不仅未对日本进行任何实际赔偿,甚至连中国作为战胜国的立场也被排除在外。最终,蒋介石政府在美国的压力下宣布放弃赔偿要求,而中国大陆则一直未承认这些协议的合法性。

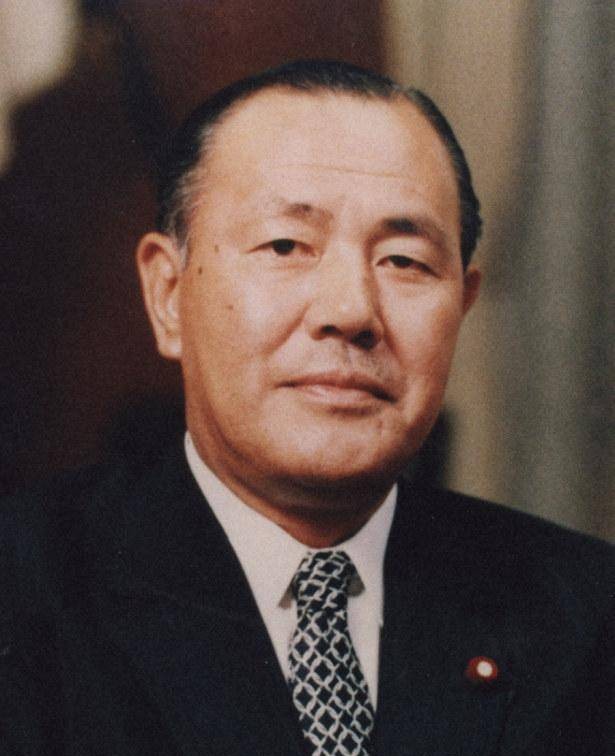

在上世纪50年代至60年代,中日之间虽然没有正式建交,但两国在逐步改善关系中迈出了重要步伐。中国政府提出“要往前看”的外交政策,表示战争历史应当铭记,但应更加关注未来。在这一过程中,双方也为日后恢复邦交铺平了道路。1972年,日本总理田中角荣访问中国,并表达了对历史责任的承认,而中国则在此时首次表态,愿意放弃赔偿要求。

然而,时至今日,部分日本政府官员及右翼分子依旧回避承认侵华历史。中国人民的法律意识逐渐提高,尤其是关于慰安妇问题的跨国索赔案件引起了广泛关注。然而,日方的态度却依然消极,始终不愿承担应有的责任。对此,世界各国都应当认识到,面对历史,应有的态度是勇敢面对,承担责任,唯有如此,才能真正摆脱历史负担,走向未来。