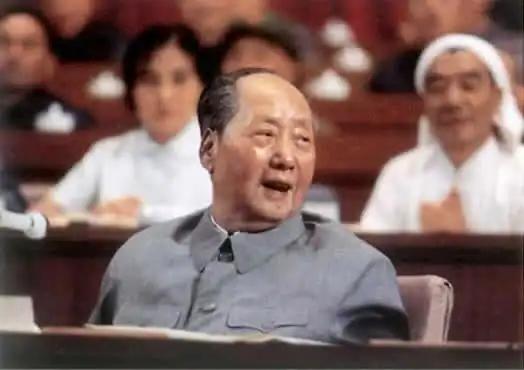

1981年,有人想要否定毛主席,胡乔木提议改称毛主席为毛泽东,黄克诚将军却觉得心里总觉得别扭,坚持让胡乔木改回来! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1981年初春,北京,大将黄克诚写了一篇讲话稿,内容是他在中纪委会议上的发言,主要谈党的党风建设,也提到对毛主席的看法,这篇讲话稿后来整理出来,准备刊登在报纸上。 按照惯例,文章交由他的老战友胡乔木审阅,胡乔木当时是中央书记处书记,又是著名的“中共一支笔”,党内的主要文件大多由他操刀或审定。 文章被送回来的时候,黄克诚一看,火气就上来了,他发现稿子里所有的“毛主席”都被改成了“毛泽东同志”,他拿起电话,直接拨通胡乔木的办公室,说话时声音不高,却非常坚决。 他说我们这些人跟着毛主席干了一辈子,一直都是叫“毛主席”,现在怎么就不能叫了?这三个字不是随口说出来的,是几十年里打出来、拼出来的,对我们来说,不光是称呼,是一种情感。 电话那头的胡乔木也没有退让,他解释自己这样改,是因为中央正在讨论对毛泽东的历史评价问题。 一些文件已经确定统一称谓为“毛泽东同志”,胡乔木说自己不是针对黄克诚,他理解大家的感情,但现在是起草正式文件,要考虑历史的严谨性和对外的影响。 两个人你一言我一语,都坚持自己的立场,谁也说服不了谁,黄克诚认为,这不是普通的文字问题,而是对历史人物的基本态度。 他不反对实事求是地评价毛主席,也不回避晚年毛主席犯过错误,但改掉“毛主席”三个字,让他接受不了,他觉得这样做会让人产生误解,好像毛主席就不值得尊敬了,他不愿意看到这种事情发生在自己有生之年。 黄克诚讲话时已经完全失明,整理稿件全靠秘书帮助,他把自己对毛主席的感情一字一句地讲清楚,秘书听完都红了眼眶。 他说,不是我怕人说我保守,也不是我不尊重现在的决策,但我们不能太快地和历史情感割裂,毛主席的称呼,是老百姓几十年叫出来的,不能一下子拿走。 胡乔木这边也不好办,他知道黄克诚的脾气,也知道他这份感情有多深,但他同样明白,自己负责的是中央的整体文稿制度,必须有统一口径。 胡乔木自己在毛主席身边工作了二十多年,对毛主席有感情是肯定的,可他认为,作为历史文件,要让后人看得明白,就要尽量减少情绪色彩,称呼用词要客观,要统一。 几轮交涉下来,问题始终没有解决,秘书只好把情况汇报上去,请书记处做决定,那时候邓小平正在主持中央工作,秘书很快把两位老同志的分歧报告给了他。 邓小平听完后没有马上表态,拿起讲话稿细细看了一遍,然后合上稿子,说了一句话:“这个问题不难解决。” 他提出一个办法:正式文件中统一使用“毛泽东同志”的称呼,这是为了体现文件的规范性和历史态度。 但个人回忆录、讲话、访谈等非正式场合,大家可以按自己习惯来,愿意说“毛主席”,就继续说,这种做法既保留了制度的骨架,也照顾了同志们的感情,大家都能接受。 这个决定下来后,不管是黄克诚还是胡乔木都没再争了,黄克诚说,小平同志考虑得周到,既不违背历史原则,也尊重了几十年的情感。 他照旧在自己的回忆录和谈话中用“毛主席”三个字,一直到晚年都没有改过,胡乔木继续主持文稿起草工作,在起草《关于建国以来党的若干历史问题的决议》时,全篇都用了“毛泽东同志”的称呼。 几个月后,《解放军报》发表了黄克诚的那篇讲话,全文一万多字,对毛主席的评价部分被保留在军报里发表。 新华社也发了通稿,全国各大报纸都转载,这是那个时期少有的公开表达对毛主席全面评价的文章,措辞恳切,语气真诚,没有夸张,也没有回避。 1986年,黄克诚病重,在医院里仍然坚持校阅文稿,一次,他用手摸到稿纸上的“毛主席”三个字,用铅笔在底下划了道波浪线,像是在做最后一次确认。 他知道,这三个字对他来说,是一生的信仰,对国家来说,是一段不可抹去的记忆,称呼的争议看似细小,其实承载了那个时代的沉重与温度。 历史人物的功过需要时间去评说,但不能忽视的是,那些经历过岁月的人,对某些词语的坚持,往往是他们对过去最深的纪念。 黄克诚用自己的方式,保留了那份尊重,不是因为他固执,而是因为他知道,这三个字,不只是毛泽东,更是人民心中那位亲切的领袖。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:中国日报网——为“幸存者”黄克诚作传:九上九下而未悔