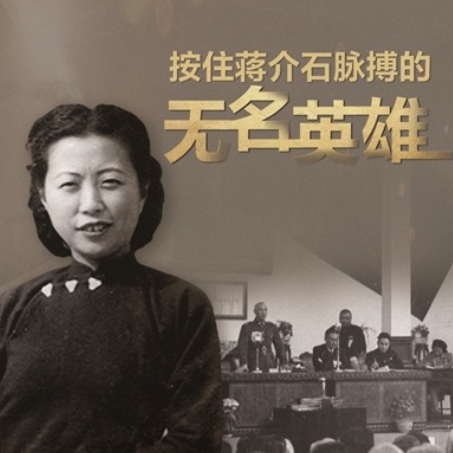

1929年,汪精卫的岳母病重,请遍西医名医,均无良策。无奈请来民国第一中医施今墨。没想到施今墨却说:“一诊即愈,不需复诊。” 一直对中医特别偏见、鄙视,甚至颁布了《废止旧医案》的汪精卫,被施今墨好好上了一课。

汪精卫,1883年出生于广东三水,年轻时追随孙中山投身革命,因刺杀清廷摄政王载沣名噪一时,被誉为革命烈士。民国初年,他跻身国民党高层的核心,1929年出任南京国民政府行政院长,掌控行政大权。他以革新派自居,崇尚西式制度,热衷引入西方思想和技术,对传统文化尤其是中医嗤之以鼻,视其为落后的象征。他联合从日本留学归来的余云岫,力推废止中医的政策,试图通过《废止旧医案》彻底取缔中医行医资格。他常身着西装,操一口流利日语,在会议上高谈现代化,语气中透着对中医的轻蔑,坚信西医才是科学救国的唯一出路。 施今墨,1881年出生于浙江杭州,祖籍萧山,出身中医世家,自幼随舅父李可亭学医,熟读《黄帝内经》《伤寒论》等经典。他治学严谨,精通望闻问切,尤擅治疗疑难杂症。1920年代,他在北京开设诊所,以精湛医术名震京师,患者从达官显贵到平民百姓,无不慕名而来。他不仅行医,还积极奔走,联合中医同道抵制废止中医的政策。1929年,他组织华北中医请愿团,赴南京抗争,力求保全中医传承。他提倡中西医结合,主张借鉴西医的生理和病理知识,改良中医教学方式,整理医案以传后世。 施今墨行医风格严谨,常深夜研读医书,整理药方和病案。他曾乔装成患者,远赴上海向名医丁甘仁求诊,细心观察其诊断手法,记录理法方药,归来后整理成教学材料。他诊病时注重细节,脉诊后常复述病症,患者无不点头称是。他的诊所内药柜林立,药材分门别类,案头摆放脉枕和医书,墙上挂着《本草纲目》的抄本,透出浓厚的药香气息。 1929年春,汪精卫的岳母突发细菌性痢疾,病情凶险,日夜腹泻十余次,身体极度虚弱,生命危在旦夕。汪精卫请遍南京城内的西医名家,各类西药和注射手段轮番上阵,却无一奏效。西医们用尽抗生素和补液疗法,依然无法遏制病情恶化,老太太的身体每况愈下。汪精卫此时正推动《废止旧医案》,联合余云岫试图取缔中医行医资格,禁止民间中医执业。这项决议在中央卫生委员会通过,引发中医界强烈反弹,全国中医名家联名请愿,施今墨便是领头人之一。 汪精卫对中医的偏见根深蒂固,视其为不科学的糟粕,公开宣称中医无法与现代医学相提并论。然而,岳母的病情让局势变得尴尬。陈璧君心急如焚,顾不得丈夫的政治立场,私下通过幕僚联系到施今墨。施今墨时年48岁,医术已达巅峰,声名远扬。他应邀前往汪府,携带药箱,细致诊察老太太的病情。通过望闻问切,他判断出病因为湿热内蕴、脾胃虚寒,迅速开出一纸药方,包含黄芩、茯苓、白术等药材,剂量精准,搭配严谨。 施今墨开完药方后,告知无需复诊,称三副药可止腹泻,五副药恢复胃口,十副药即可痊愈。汪精卫与陈璧君将信将疑,但别无他法,只能按方抓药,煎煮服用。药汤服用后,效果立竿见影。次日,老太太腹泻次数明显减少,第三日能稍进饮食,第五日胃口渐开,精神好转。到了第十日,她已能下床活动,气色恢复大半。施今墨的药方精准无比,彻底扭转了西医无能为力的局面,让汪精卫哑口无言。 这场医治不仅救回老太太的性命,也让汪精卫亲眼见证了中医的疗效。施今墨并未借机炫耀,而是以医者的本分完成诊治。他的药方基于中医辨证施治的理念,针对湿热痢疾的病机,选用清热燥湿、健脾止泻的药材,配伍严密,充分体现了中医整体观念和个体化治疗的特点。这次诊治成为中医界对抗废止政策的一个有力例证,证明了传统医学在疑难病症上的独特价值。 施今墨治愈汪精卫岳母后,汪精卫备下匾额,欲题字致谢。施今墨婉拒,只恳请保留中医的行医权利,为百姓造福。汪精卫碍于情面,未公开撤销《废止旧医案》,但暗中推动政策调整,增设中医考核制度,允许通过考核的中医继续执业。这一妥协虽未完全平息中医界的愤怒,却为中医存续争取了宝贵空间。施今墨未停下脚步,1931年,他在北平创办华北国医学院,亲自授课,传授中医经典和临床经验,融入西医解剖和病理知识,培养出数百名中医骨干。 汪精卫的政治生涯则逐渐滑向深渊。1930年代,他与蒋介石分歧加剧,政治立场摇摆不定。1938年,他投靠日本,组建伪政权,彻底沦为汉奸,背负民族骂名。1944年,他在日本名古屋病逝,终年61岁,身后无人问津。施今墨则继续行医,诊所内患者络绎不绝。他晚年整理医案,编撰医书,将毕生经验传诸后世。1956年,他受邀参与新中国中医事业建设,为中医规范化发展贡献力量。1969年,他在北平去世,享年88岁,遗体按其遗嘱捐献医学研究。