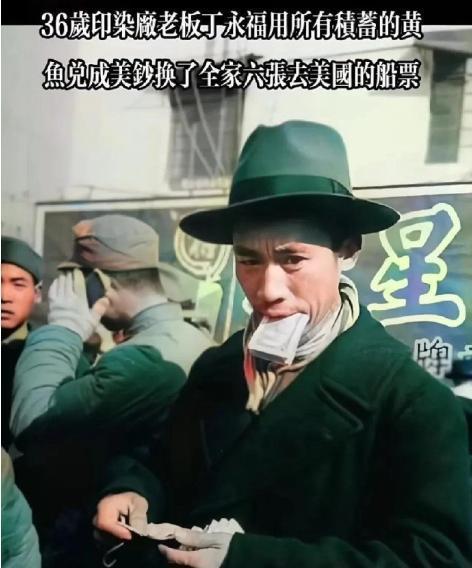

1949年,上海滩著名商人丁永福散尽家财,购买了几张去往美国的船票。10年后,他在大洋彼岸创办了连锁中餐馆,创造了新的创业神话。照片中的这个中年男子就是丁永福,当时的他手拿船票,正准备登上这艘彻底改变他后半生命运的客船。 1949 年前后的上海滩,丁永福这个名字在不同人口中有着截然不同的分量。 有人说他是审时度势的商人,有人骂他是忘本逐利的投机者,而他的人生轨迹,确实像一面棱镜,折射出那个动荡年代里,个体命运与时代洪流碰撞出的复杂光斑。 江苏农村出生的丁永福,十八岁揣着几块银元闯上海时,谁也想不到这个跟着父亲学卖布的穷小子,后来能在十里洋场呼风唤雨。 他在染料铺当学徒时,别人忙着混日子,他却盯着掌柜调配方的手法偷师,晚上蹲在油灯下记笔记。 30岁那年,他在沪西租下间小厂房,凭着能让布料颜色鲜亮不褪色的独门手艺,慢慢把染料作坊做成了三家印染厂,光工人就雇了好几百。 南京路的绸缎庄只是他产业的冰山一角,他的布料还能漂洋过海卖到欧洲,抗战时捐军用布送前线的事,当时的报纸也登过。 可谁也架不住时局动荡。 1948 年的上海街头,挑着担子的小贩一天能改三次价签,早上能买一筐米的钱,到了傍晚可能只够换个烧饼。 丁永福看着仓库里堆积的布匹,听着工厂里工人议论解放军过了苏州河的消息,做出了一个让同行咋舌的决定。 他跑遍上海的商会和熟人家,把三家印染厂、南京路的店铺连同房产一股脑低价处理,换成 11 根沉甸甸的金条。 在码头黑市,这些金条最终变成 6 张去往旧金山的船票,登上 “威尔逊总统号” 那天,他没回头看一眼黄浦江。 旧金山的唐人街地下室,成了丁永福一家的新起点。 刚开始他提着食盒往码头跑,葱油饼的香味混着海风飘出去,总能引来一群扛着麻袋的工人。 有人笑他放着大老板不当来卖苦力,他只嘿嘿笑,把收来的美元仔细捋平了塞进铁皮盒。 1950 年,他盘下间铺面开起 “金龙阁”,中英文对照的菜谱上,宫保鸡丁的花生要炒到金黄,北京烤鸭的皮得烤出琥珀色,连葱花都切得长短均匀。 到 1959 年,洛杉矶的分店开张时,排队的美国人能从街角绕到巷尾。 丁永福的餐馆像吹气球似的扩张到十七家时,上海的老友冼冠生却在 1952 年春天从南京路上的办公楼跳了下来。 这个把冠生园糖果送往前线的商人,到死都攥着证明自己没卖假货的账本。 丁永福在纽约的报纸上看到讣告时,正给 “福记酒楼” 的伙计示范红烧肉的火候,冰糖在锅里化成琥珀色的糖浆,映得他眼角的皱纹格外深。 1972 年中美关系松动的消息传到洛杉矶时,丁永福在 “金龙阁” 添了川菜档口。 麻婆豆腐的花椒香混着宫保鸡丁的酱香,成了新的招牌。 他的儿子那时已经拿到物理学博士学位,在实验室里研究的东西,他这个只会说几句蹩脚英语的父亲也弄不懂,只知道每次去学校,白人教授总会笑着跟他握手。 有人说丁永福运气好,把金条换成船票是押对了宝。 可那些挤在唐人街地下室的夜晚,他对着账本上的赤字抽烟到天亮;为了让烤鸭的皮更酥脆,他带着伙计试验了三十多种挂炉的火候;跑码头卖盒饭时,被醉汉推倒在泥水里,爬起来还得赔着笑把洒了的饭菜收拾干净。 这些事,他后来跟孙子讲起时,总说:“路是自己选的,哭着笑着都得走完。” 1985 年的外滩,头发花白的丁永福站在防汛墙边,看着对岸新建的高楼,手里捏着张褪色的船票。 当年同船来美国的老乡,有的在唐人街开了杂货铺,有的客死异乡连块墓碑都没有。 他的 “金龙阁” 早已交给儿子打理,自己回来看看,却发现南京路的绸缎庄旧址上,卖着比当年更鲜亮的布料,只是掌柜的换了陌生人。 丁永福的创业史,像本摊开的账本,左边记着上海的厂房和金条,右边写着美国的餐馆和美元。 有人算他赚了多少,有人骂他忘了本,可他自己或许只记得,1948 年那个冬夜,在码头黑市接过船票时,手心的汗把纸洇出了淡淡的印子。 那么你们怎么看呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!