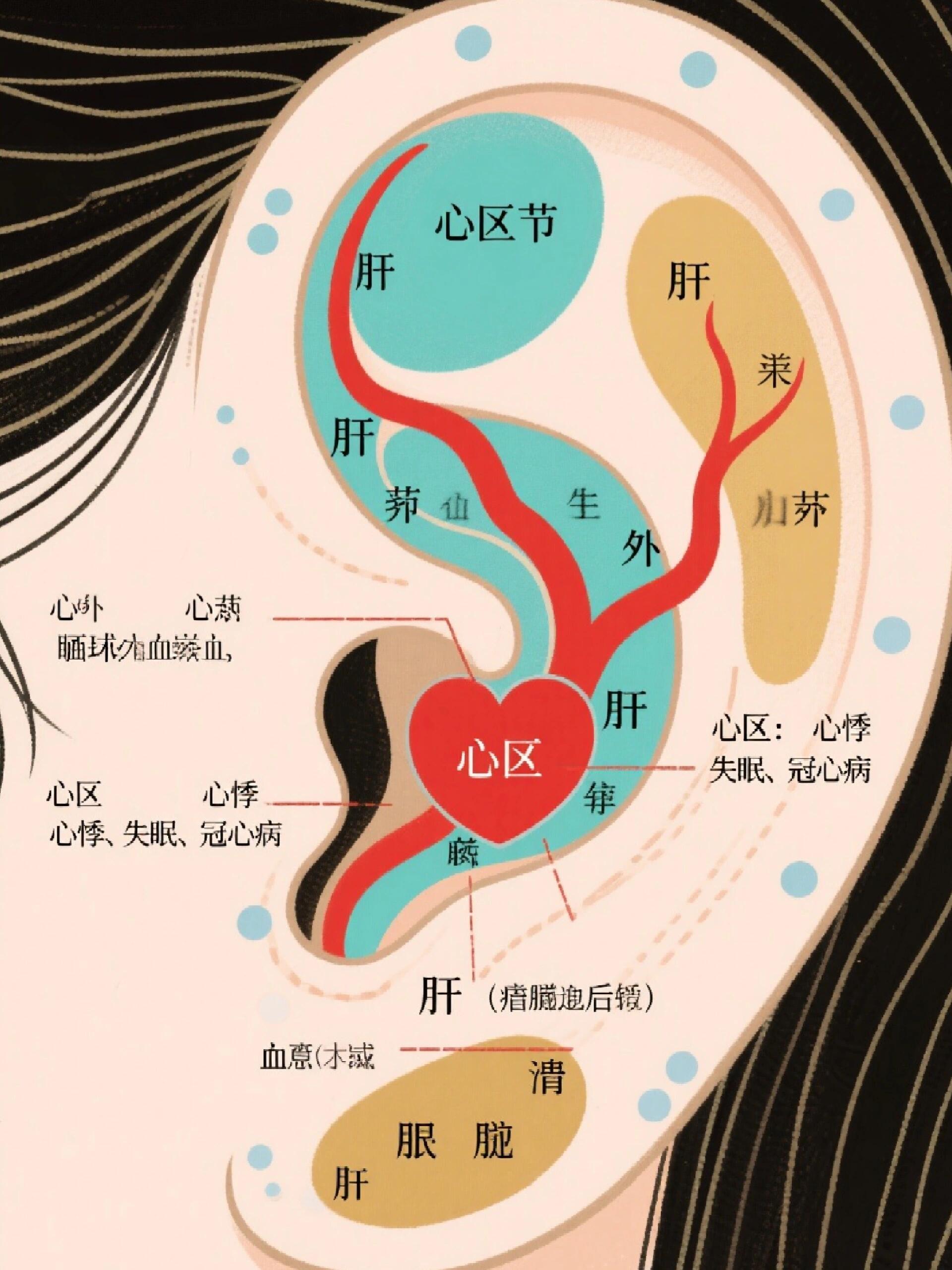

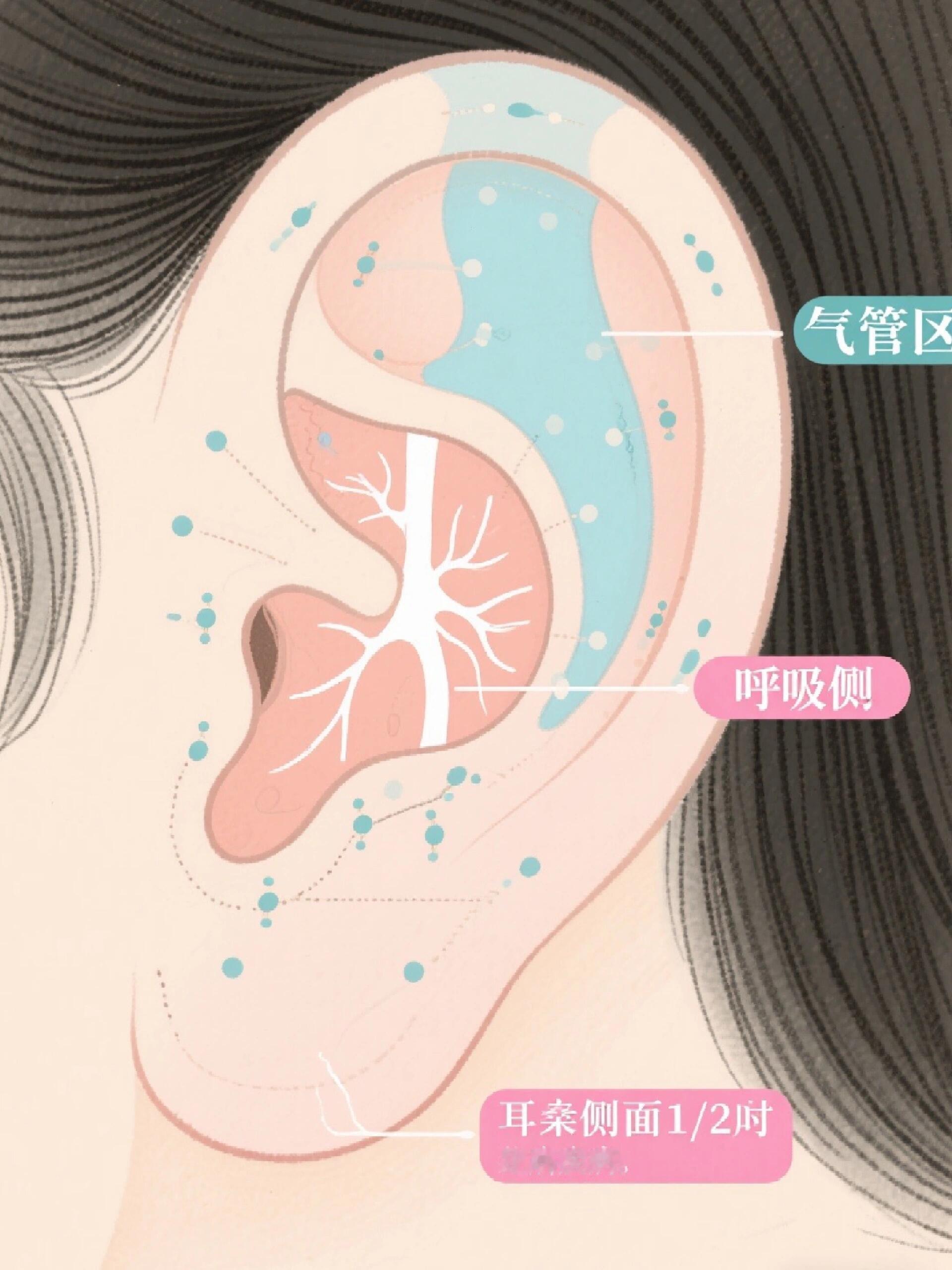

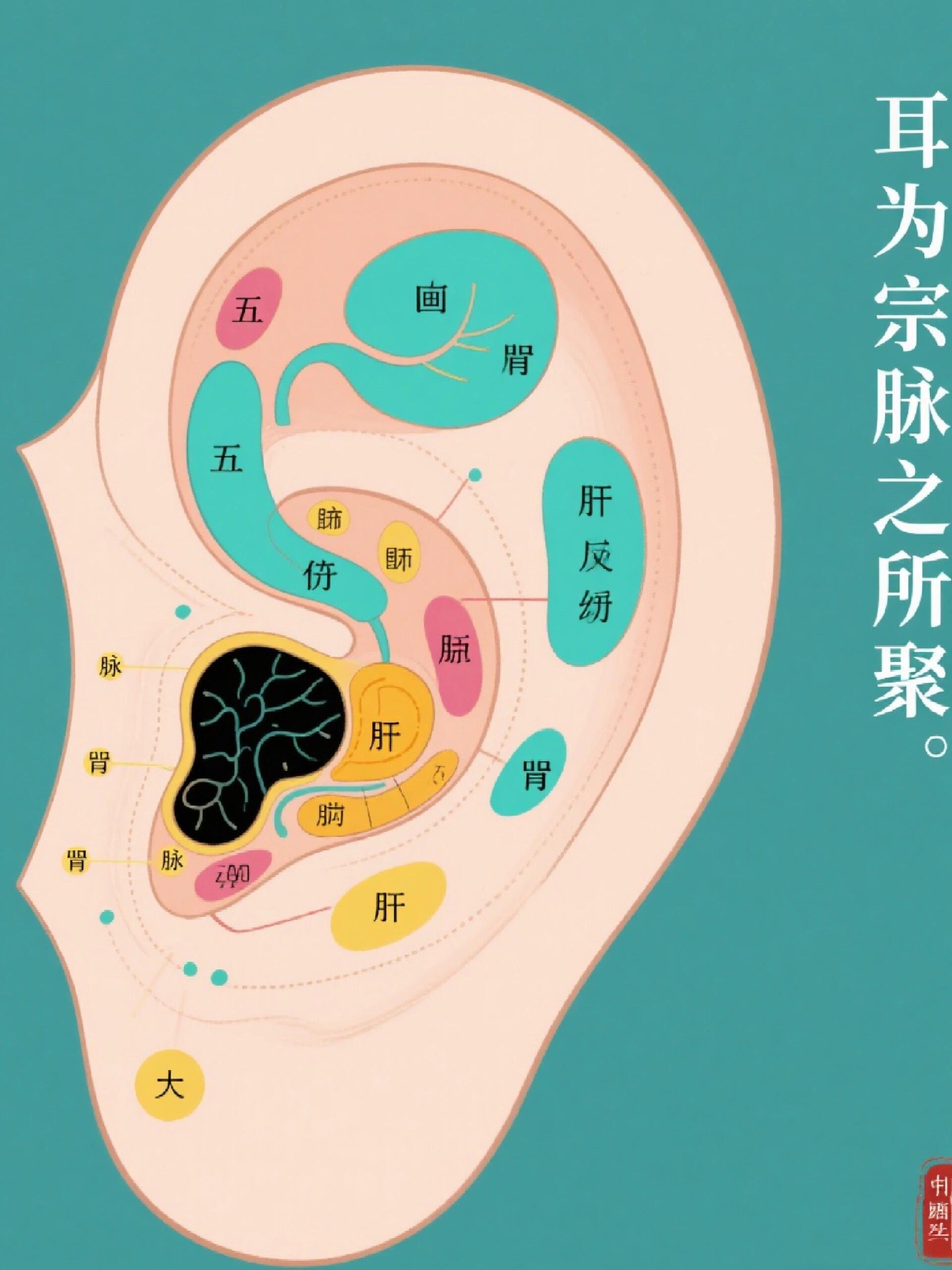

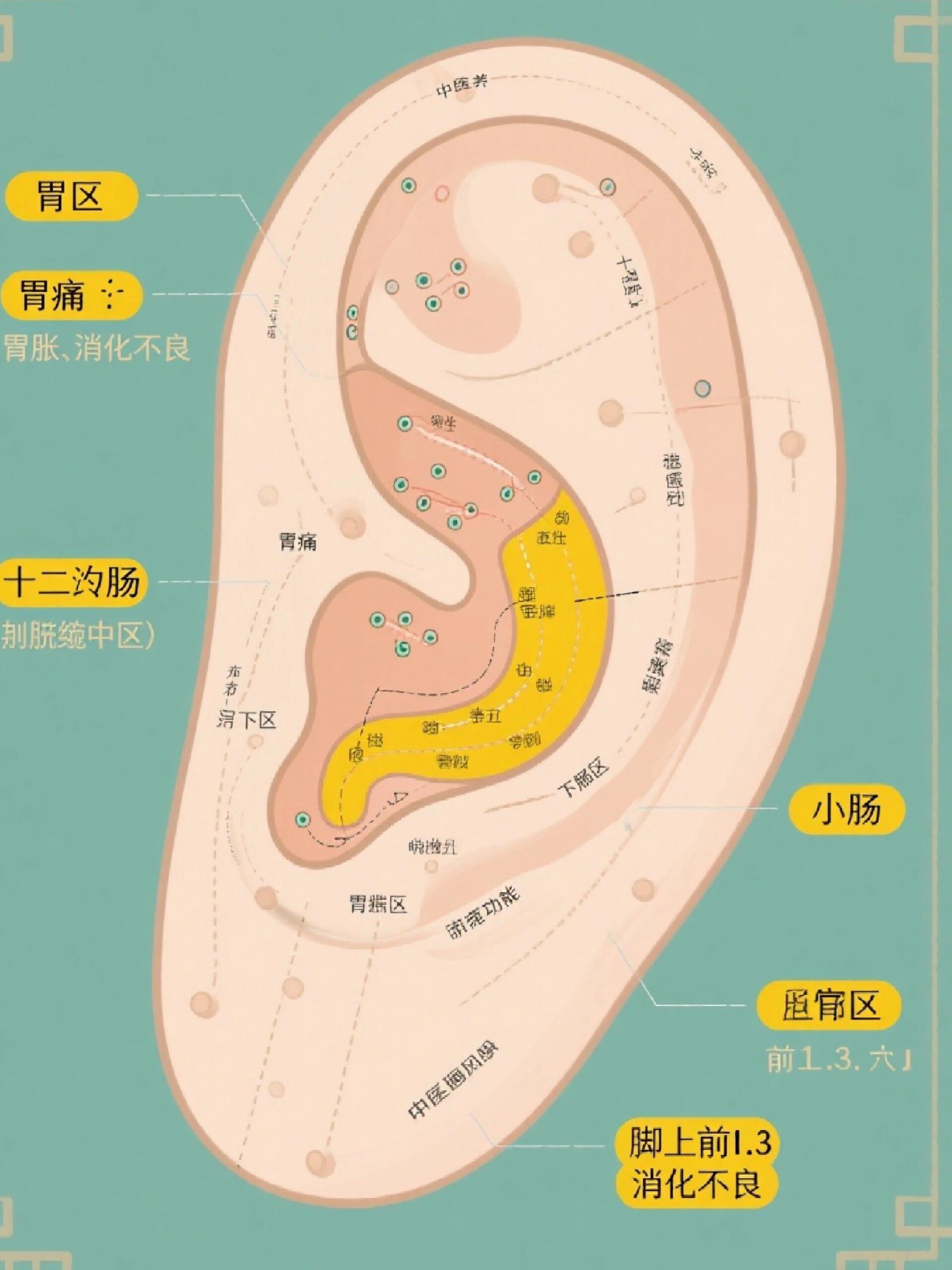

耳朵是人体的“微型健康晴雨表”,其形态、色泽、触感等变化常能反映身体内部的健康状态。从中医“耳为宗脉之所聚”到现代医学的反射区理论,耳朵与脏腑、经络的关联为健康预警提供了依据。

看色泽:暗藏气血信号

[一]红润有光泽:通常提示气血充足、脏腑功能正常,是健康的表现。

[二]苍白或淡白:多与气血亏虚相关,可能伴随乏力、畏寒等症状,常见于贫血、低血压人群。

[三]红赤明显:若整个耳朵发红,可能是上火或体内有热证,如肝胆火旺;局部发红(如耳垂)需警惕炎症或组织充血。

[四]暗紫或青黑:提示气血瘀滞,可能与血液循环不畅有关,心脑血管疾病患者需格外注意。

观形态:暴露潜在问题

[一]耳朵厚实饱满:一般意味着肾气充足、体质较好。

[二]耳朵薄小、干瘪:可能提示先天禀赋不足或后天肾精亏虚,这类人群往往免疫力较弱。

[三]耳垂褶皱:医学上称为“耳折征”,多项研究表明其与冠心病、动脉硬化的风险增加相关,可作为心脑血管检查的参考信号。

[四]耳朵局部肿胀:可能是局部感染(如外耳道炎)或过敏反应,需结合疼痛、瘙痒等症状判断。

触感与异常:细节藏隐患

[一]耳朵冰凉:多因阳气不足或气血循环差,常见于体质虚寒者,冬季更明显。

[二]耳朵发热:短期发热可能是情绪激动或环境温度变化所致;长期发热需排查阴虚火旺或炎症。

[三]耳内异常分泌物:黄色黏稠分泌物可能是中耳炎;水样分泌物需警惕内耳病变;血性分泌物则需及时就医,排除肿瘤等严重问题。

💡总结:耳朵信号的正确解读

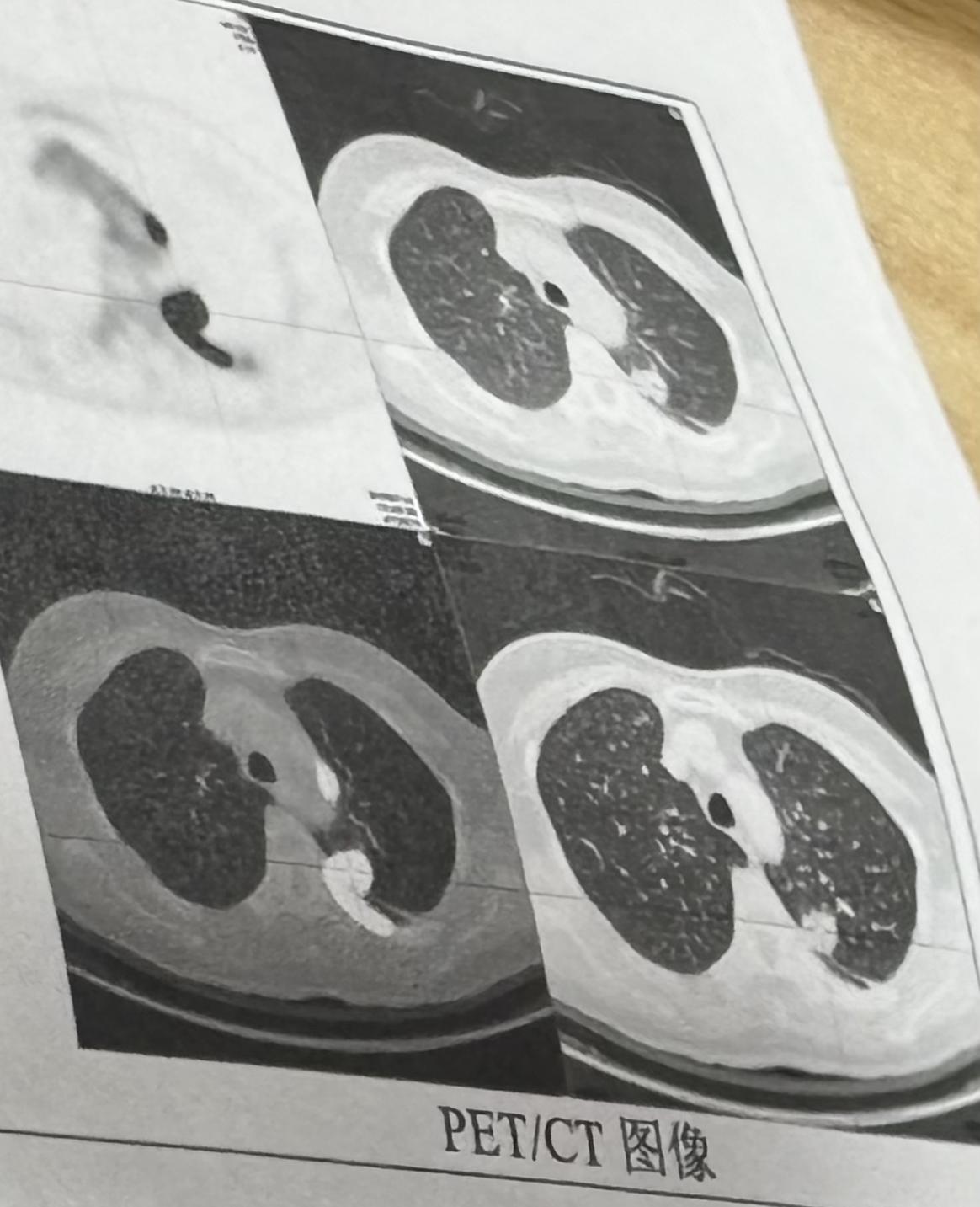

耳朵的变化仅能作为健康参考,不能直接诊断疾病。若发现持续异常(如长期色泽改变、疼痛、听力下降等),需结合全身症状及医学检查(如血常规、影像学检查)综合判断。日常可通过按摩耳朵(如揉耳垂、拉耳廓)促进血液循环,维护耳周经络通畅,但不可替代专业医疗诊断。

关注耳朵的“健康语言”,能帮助我们更早察觉身体的细微变化,为健康争取主动。中医养生