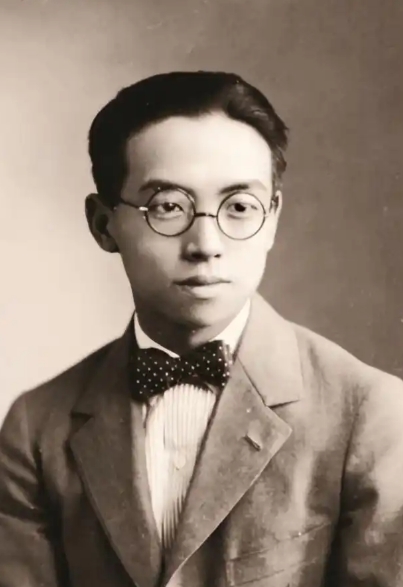

1949年,梁思成找到中央提议:“不如把人民大会堂建在五棵松。”可就在中央考虑之时,苏联专家却急匆匆地找上门来,大叫:“不可以!” 梁思成是谁?他是中国现代建筑学的奠基人,1901年出生在日本东京,父亲是大名鼎鼎的梁启超。从小受父亲熏陶,他对文化传承特别上心。后来在美国宾夕法尼亚大学学建筑,回国后在清华大学开了中国第一个建筑系。他和妻子林徽因跑遍全国,研究古建筑,还发现了唐代的木构建筑,硬是把中国建筑史的研究推上了一个新台阶。他一直有个信念:城市发展不能把老祖宗留下的东西毁了,得在保护中求进步。 1949年,新中国刚成立,百废待兴,北京作为首都,得赶紧规划起来。那时候,城市建设不光是盖房子,还得体现新国家的气势。当时中央请了苏联专家来帮忙,他们带着莫斯科的经验,满脑子都是现代化的思路。可北京不是白纸,这儿有几百年的古城墙、宫殿和胡同,历史底子厚得不得了。梁思成一看,觉得不能全盘西化,得留住北京的魂儿。于是,他提出了自己的想法:把新建筑往西边挪,别老挤在古城里。 梁思成的提议很简单:人民大会堂建在五棵松。这地方在西边,地势开阔,不用拆太多老建筑,还能跟未来的交通网连起来。他觉得,这样既能保住古城的风貌,又能给新中国添个现代地标。可苏联专家不干了。他们觉得天安门广场才是正地方,又大又气派,还能跟天安门呼应,搞得像莫斯科红场那样威风。他们还说,五棵松太偏,交通不方便,象征意义也不够强。双方争得不可开交,梁思成咬定文化保护,苏联专家则强调政治需要。中央夹在中间,左右为难。 这场争论不是随便吵吵就算了。梁思成和苏联专家在规划会上针锋相对。梁思成拿数据说话,说古城里的建筑密度已经很高,再塞个大会堂进去,胡同和老宅子就得遭殃。苏联专家反过来讲,天安门广场的地利没法比,建在这儿能马上开工,还能赶上新中国十周年庆。中央听了两边的意见,也查了实地,最后拍板:天安门广场。1958年,人民大会堂正式开建,梁思成的五棵松计划就这么搁浅了。 人民大会堂建在天安门广场,1959年完工,正好赶上国庆十周年。这座建筑占地17万平方米,能容纳上万人开会,成了新中国的政治心脏。梁思成虽然没说服中央,但他在设计阶段还是出了力。他反对全盘模仿西洋风格,建议加点中国传统宫殿的元素,比如大屋顶和柱式结构。最后的成品确实融合了中西特色,既现代又不失民族味儿。从那以后,天安门广场就成了国家形象的门面,每次大活动都在这儿搞。 梁思成的五棵松梦没实现,但他对文化保护的坚持没白费。他晚年继续教书育人,带出了一堆建筑人才,还留下了不少研究成果,比如《中国建筑史》。他去世后,大家慢慢意识到,他当年说的没错:城市发展不能只顾眼前,历史遗产丢了就找不回来。今天北京的规划里,多少有点他的影子,比如对古建筑的修缮和对新区开发的控制。他的理念提醒我们,现代化和老传统不是非得你死我活。