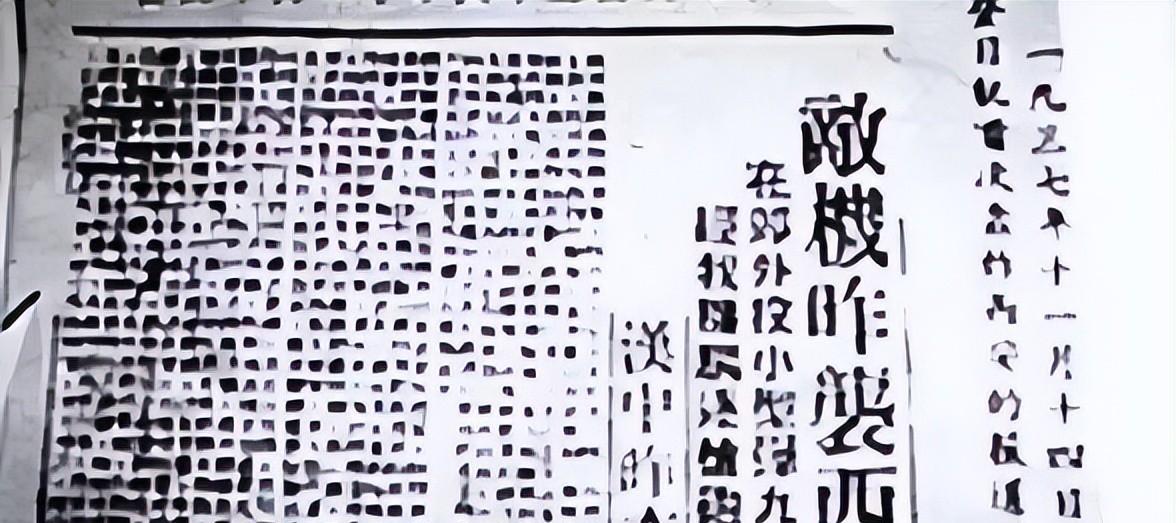

2003年,西安农妇无意打开铁匣子,竟成功破解64年前的一桩疑案 “2003年6月的傍晚,娘,这是啥曲子?剧团师傅说是禁曲!”小雪推开院门,把手里的旧本子晃了晃。冯秀英正剁猪草,听见这话,刀停在半空——这句提问像一记冷风,把她的记忆拉回到西安老家的祖坟前。 那只铁匣子原本安安静静地夹在外公棺材的木缝里。修机场要迁坟,她回乡料理后事,顺手把匣子带回了陕西关中小院。铁匣子里没几样东西:一本写满符号的笔记、两枚锈迹斑斑的信号弹、几张边角被裁得参差的报纸。直到这天,小雪唱了笔记里那段旋律,事态突然起了波澜。 团长的眼力见儿不差,一听就说那是“鬼子空袭前汉奸吹的号子”。戏班里的玩笑不算恶毒,却像针扎进冯秀英的心头。她记得外公疼她、从没说过一句日语,更不可能沾染汉奸的事儿。可报纸上反复出现的“乌梅”三个字,让她心里打鼓。于是,她鼓足勇气把东西交给了市里档案部门。 专家们将笔记摊开,用灯光透视,再和几十年前没破译的暗号表对照,愣是对上了号。旋律对应的不是五线谱,而是密码本:简谱数字分别代表经纬坐标,升降记号对应时间点。日本空军在1938年至1945年的两百多次轰炸,竟有一百三十余次可在这本暗号里找到“预告”。 说到这儿得回头补一笔:1937年七七事变后,日军参谋部怀疑西安是国民党西迁的落脚点,决定“先炸为敬”。最初他们按城市轮廓胡乱投弹,损失有限。几个月后,东京特高课更换策略——在城里埋暗线,精确制导。当时代号“乌梅”的特务便浮出水面。 史料记载,“乌梅”是个二十出头的女子,会说一口带上海音的日语,又能随口背唐诗,很快打入西安报界。她把军事工厂、弹药库、医院方位,用自编的“音乐密码”寄往汉口,再辗转上海、长崎。1940年初冬,一封破损过半的密信落到我党情报站手里,名字写着“乌梅”,纸角却沾了一滴紫药水。情报员顺藤摸瓜,五个月后,乌梅在灞桥镇落网。枪决那天,城区不少百姓跑去围观,有人扔石子,有人喊口号,可密码却没能破开。 令人意外的是,1941年春天,同样风格的暗号复活,情报站把它称作“乌梅二号”。相比前任,新代号更加谨慎:只传递军用仓库和飞机场坐标,半年后偃旗息鼓,像从未出现过一样。抗战胜利、政权更迭,关于乌梅二号的档案尘封在地下室,直至铁匣子被抬进专家办公室。 密钥终于解锁,谜底指向冯秀英的外公——冯鸿昌。老人1920年生,进过洋行、学过英文,日伪时期在西安一家邮政支局当会计。笔记里有他的亲笔注释:“梅之一事已败,吾暂代之以续。”落款1941年3月12日,字迹端正。那枚时间印章把责任钉在了他身上,他确实挑起了“乌梅二号”的担子。 冯秀英听完鉴定结果,脑子发蒙。她记得外公在1958年因病离世,临终前嘱咐她“做人要正直”,怎么会和卖国扯上关系?可铁证如山。专家又补充了一段口供:乌梅被捕前曾写信给冯鸿昌,“若我不归,余事托君”。一句托付,埋下了十几吨炸弹的祸根。冯鸿昌只干了半年,因为一次信号弹失误引起怀疑,赶紧收手。之后的二十多年,他再没碰过特务网络,但也没向政府自首。历史就这样,被他带进棺材。 西安气象台的档案显示,1938年至1944年间,日军对西安的空袭造成平民伤亡超过三万人。有人全家被埋在防空洞,有人半夜抱着婴儿逃到灞河滩,没熬过次日朝阳。冯秀英站在档案室里,看着冰冷数字,呼吸都沉了。工作人员怕她晕倒,递了杯糖水,她却摇头——糖水甜不了这个事实。 回到村里,风言风语随即袭来。有人指着她篱笆说“汉奸血脉”,有人劝她搬走。冯秀英没争辩,她记得外公给她过生日时亲手做的花灯,也记得外公在田里帮乡亲挑水修渠。可战争不讲私人情感,情报一旦送出,炸弹不会区分好人坏人。她把积蓄拿出来,联系慈善组织,捐给西安烈士陵园修缮工程;又跑去省档案馆,把那本密码笔记主动上交,配合口述史访谈。有人问她图什么,她说:“只想给死去的人多点安慰,给活着的人多点真相。” 专家后来统计,凭借这本密码,对当年未完结的三十余份情报进行比对,还原了若干被“剪断”的事件链:一座火药库为何提前转移、一批机床为何深埋黄土。这些补丁,让西安抗战史更完整,也让“乌梅”案真正画上句号。 冯秀英偶尔会梦见外公,梦里的老人仍旧牵着她走在关中平原的油菜花地里,天很蓝,他什么也没说。醒来以后,她不再纠结“外公是好是坏”,而是把力气花在眼下:参加社区的老兵口述整理,帮残障戏曲演员联系演出,逢年过节给邻居送一碗热面。有人悄悄议论时,她笑着点头:“我知道,不管别人怎么说,日子还是得往前过。” 64年前的暗号被解开,可城市上空曾炸响的炮弹声依旧回荡在史料中。密码学家说,最难破的暗号是人心;历史学家说,最难写的结局是原谅。或许事情就停在这里吧——一个铁匣子、一段旋律、一桩罪与罚,足够提醒后来人:情报战没有抽象的受害者,坐标后面站着血肉之躯。