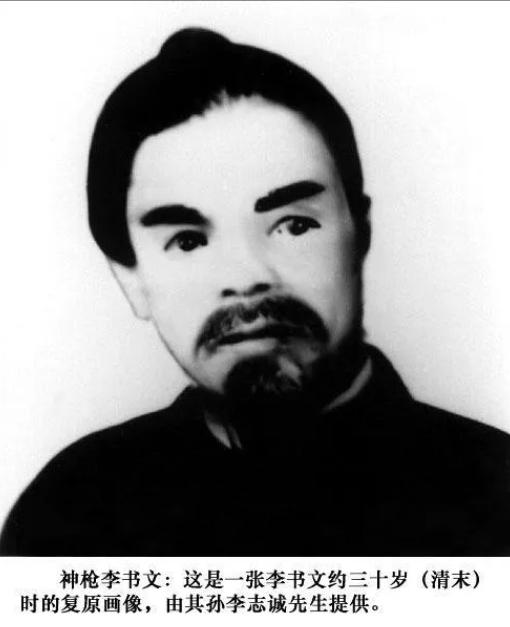

1895 年,袁世凯外聘的日本教官出言挑衅李书文:“汝乃东亚病夫。” 话音刚落,李书文大枪一抖,一枪刺穿了他的喉咙。 枪尖刺破皮肉的脆响,混着演武厅外的蝉鸣,在天津小站军营的檀香烟雾里炸开。 伊藤太郎瞪大的眼睛里,还残留着对这个身高不足一米六的中国武夫的轻蔑,而李书文握着三米二长的六合大枪,手稳得像嵌在枪杆上的铁箍。 这双手,曾在沧州老家的窗纸上练了十年 “刺蝇”,芦苇纸涂蜜糖粘住苍蝇,枪尖穿透蝇身却不能破纸,此刻穿透一个人的喉咙,力道收放自如。 袁世凯摔碎的茶盏碎片里,映出李书文灰布短褂上的汗渍。 三天前,这个日本教官还在操场用军靴踢翻中国士兵的枪架,骂骂咧咧地说 “这种废物也配拿枪”。 李书文当时正在给新兵示范扎枪,枪尖抖出的枪花裹着劲风,扫得伊藤太郎的军刀鞘 “嗡嗡” 作响,却没回头。 三个扑上来的日本教官,在李书文枪下走不过十招。秋野的军刀刚劈到半空,就被枪杆抽中手腕,刀飞出去钉在梁上,枪尖已从他心口透出。 井上直刺的刀被李书文侧身让过,反手一枪尾撞断肋骨时,他还能听见自己骨头碎裂的闷响。 野田横刀扫向腿弯,却见枪尖如毒蛇抬头,精准点碎喉骨,到死都没发出一声惨叫。 演武厅里的德国教官突然想起上月自己嘲笑李书文 “像猴子”,被他一掌拍得胫骨骨裂,此刻握着马鞭的手,在马靴上蹭掉了一层汗。 没人知道李书文的枪杆有多沉。那截硬木被他的手掌磨了二十年,血渍浸透木纹,变成深褐色的包浆。 沧州老家的院子里,他每天天不亮就对着老槐树扎枪,枪尖入土半尺,带出的泥土里混着树皮碎屑。 有次徒弟心疼他手掌的老茧,想替他擦药,却被他用枪杆轻轻拨开:“这茧子是练出来的脸面,比任何胭脂都金贵。” 1909 年奉天张作霖的军营里,冈本教官穿着锃亮的西式军装,扬言要 “见识中国花架子”。 李书文站在青砖地上,灰布褂子被风吹得贴在背上,像片倔强的枯叶。 冈本带着风声的一掌拍过来时,他只微微侧肩,抬手一格,掌力撞在对方肩头,“咔嚓” 一声脆响惊飞了院中的麻雀。 张作霖喊 “留情” 时,李书文的手掌离冈本天灵盖只剩三寸,掌风已扫得他头发根根倒竖 —— 这掌力,和十四年前在小站军营刺穿伊藤太郎喉咙的枪力,同源同宗。 李书文从不主动拔枪,除非对方先按血指印签生死状。 在天津卫,有地痞仗着洋主子撑腰,抢他徒弟采买的药材,他一根枪杆挑翻七个,枪尖始终悬在对方咽喉半寸处,吓得那些人裤裆湿透,却没伤一人性命。 他对徒弟说:“枪是护命的,不是夺命的,可有人要踩碎咱们的骨气,就得让他尝尝枪尖的凉。” 小站军营的血渍干透后,李书文照常给新兵教枪。有个河南兵扎枪时手抖,他抢过枪杆示范,枪尖在阳光下划出的弧线,和当年刺向伊藤太郎时一模一样。 “记住,枪尖指的不是敌人,是咱们自己不能弯的腰。” 他的声音像枪杆撞在石头上,带着铁锈般的沙哑。 晚年的李书文在东北收徒,把六合大枪的图谱用毛笔描了又描。 有次日本武士带着厚礼来拜师,被他用枪杆挑飞礼盒:“想学枪先学做人,忘了自己是哪国人的,枪都拿不稳。” 礼盒里滚落的怀表摔在地上,指针停在九点十五分,像极了当年伊藤太郎倒下的时辰。 如今沧州武术博物馆里,仿制的六合大枪在展柜里泛着暗光。 讲解员指着枪尖说:“就是这样的枪,在 1895 年的小站军营,让‘东亚病夫’的牌子,第一次被戳出了窟窿。” 阳光透过玻璃照在枪杆上,那些想象中的血痕,早已化作一个民族挺直腰杆的影子。

![笑倒科举文里都能看到肖战[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/315314233611071104.jpg?id=0)