1979年2月,姜利民摸到了越军阵地,越军没有发现他,谁知他突然打开手电筒,越军迅速朝他开枪,可越军还不知道,他们已经上当了!

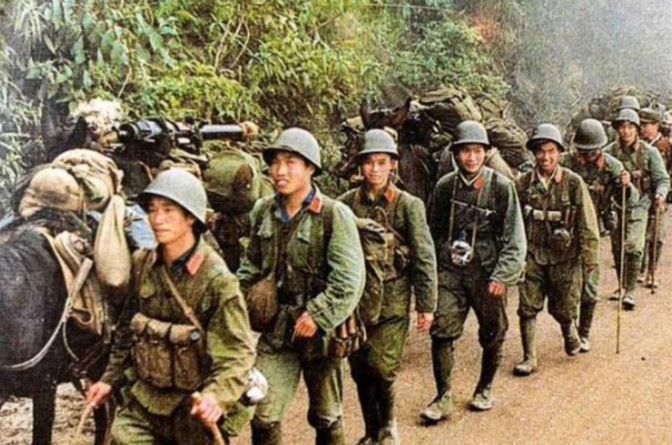

1979年2月,南疆边境夜色如墨。

姜利民带着两名战士匍匐在越南莫隆地区的山地上,对面是越军精心构筑的暗堡群。

这两个年轻战士见越军毫无察觉,压低声音建议潜伏待机。

姜利民果断否决这个计划,月光照着他脖颈上的青筋微微跳动。

此刻没人能想到,这个本该脱下军装的老兵,会在这片山林里书写最后的传奇。

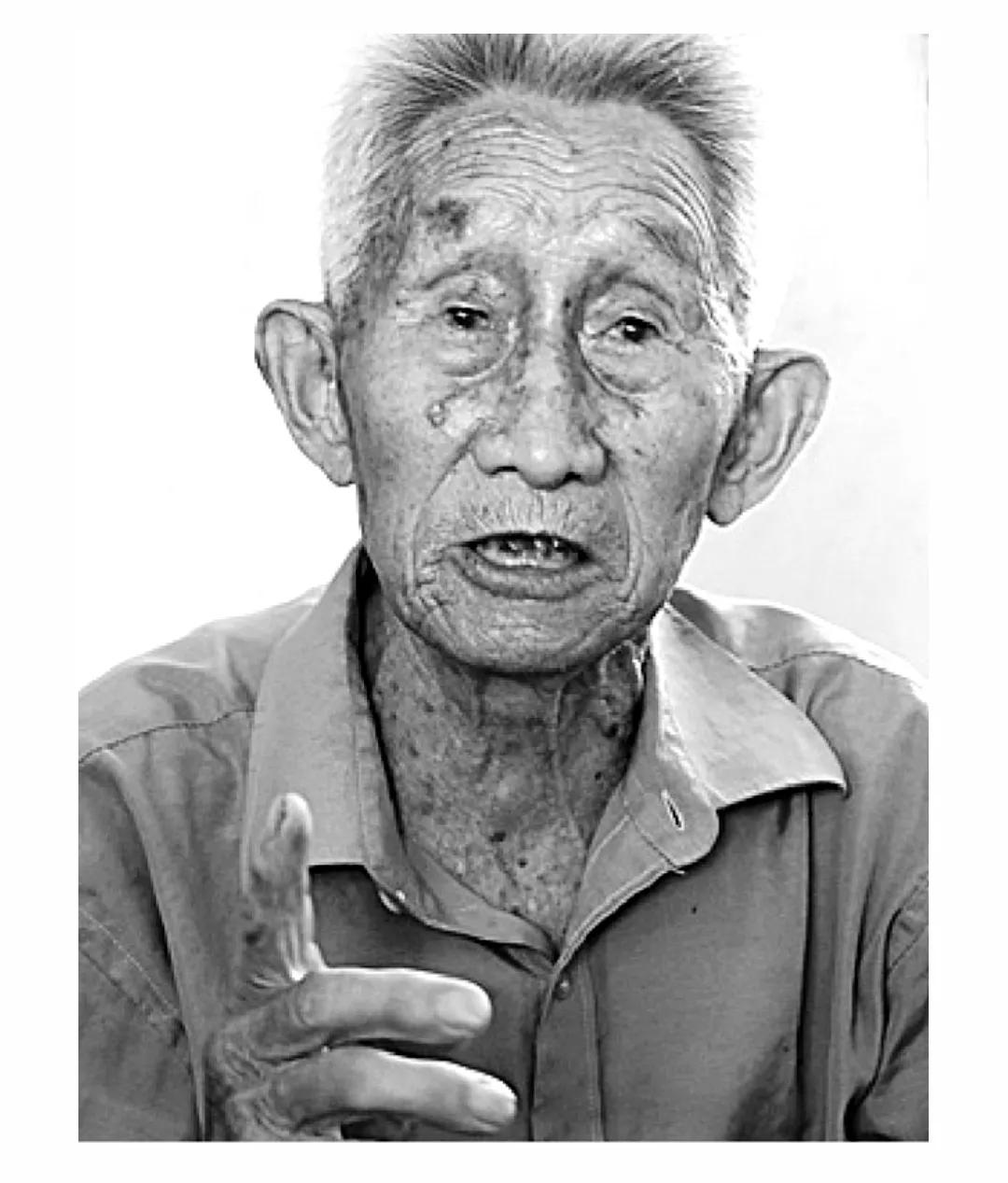

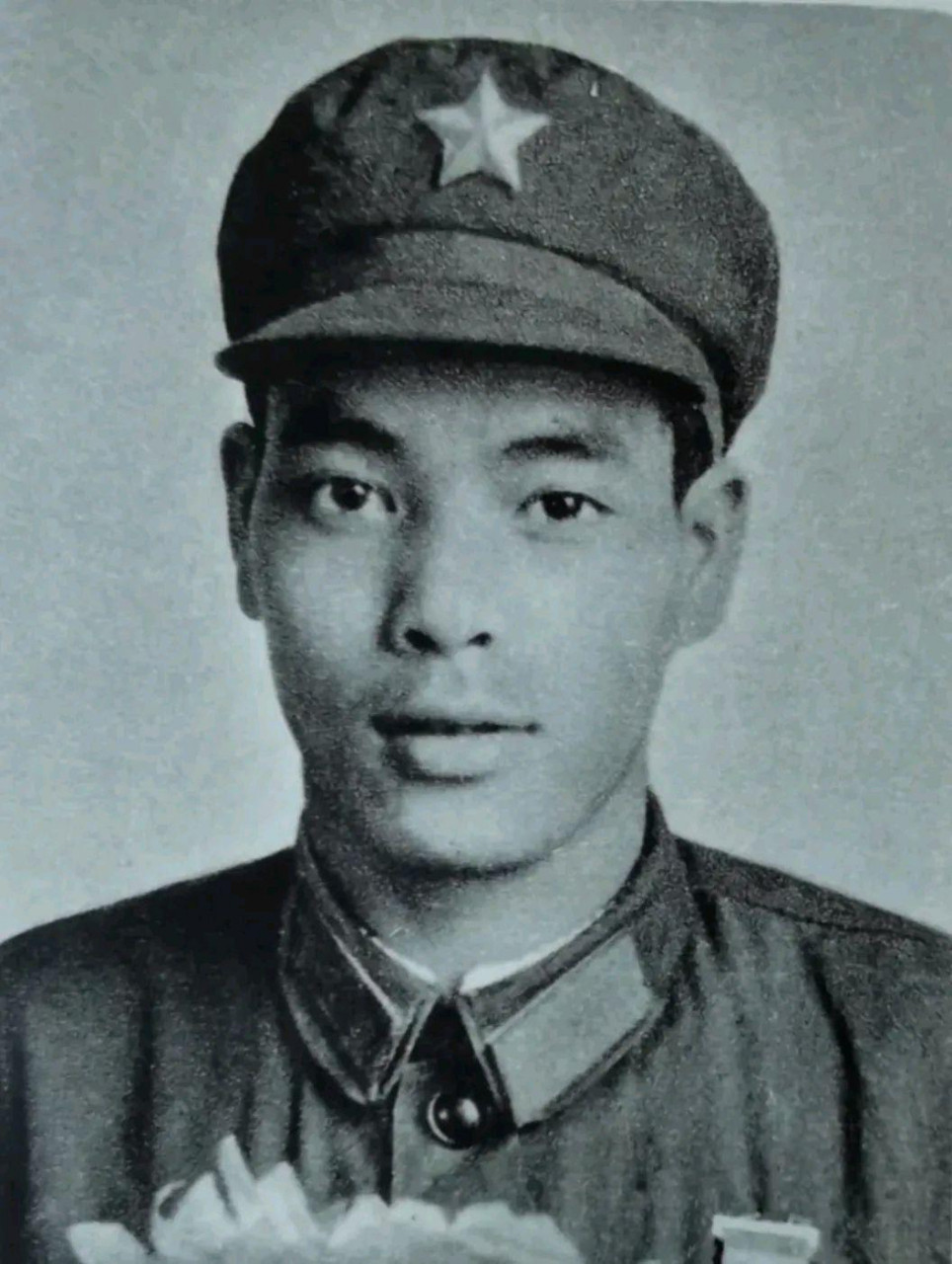

姜利民的人生轨迹本不该如此。

作为1951年出生的军人后代,父亲曾是解放军团长,家中生活条件优越。

山东老家的院子里,少年姜利民最常坐在石榴树下听父亲讲抗战故事。

1969年高中毕业,同龄人忙着进工厂当工人,他独自踏上北去的列车。

火车驶过黄河时,背包里塞着父亲赠言的本子,首页写着:"当兵就要当能打仗的兵"。

在广西边防某部,这个山东汉子显出狠劲。

新兵连战术考核,别人匍匐三次完成的铁丝网,他硬是带着满胳膊血痕一次通过。

十年间,他从列兵升任排长,驻地换了三个哨所,每个哨位的地形图都在他床头贴着。

1979年初,退伍报告已压在指导员抽屉里,边境却突然响起枪声。

动员大会上,指导员念到"需要爆破骨干"时,姜利民看到角落里几个新兵的手指在抖。

散会后他直奔团部,要回退伍申请书的手势像在扯断什么。

战场比演习残酷百倍。

越军依托喀斯特地貌构筑的暗堡群堪称噩梦:射界交叉的火力点伪装成岩石,有些干脆嵌在山缝里。

2月那夜,姜利民带队潜伏到阵地前沿百米处,月光下仍找不见暗堡踪影。

战士小陈提议天亮再行动,话音未落就被姜利民拽趴下。

山风吹过草丛,五十米外居然飘来越语对话声。

"排长,您看!"战士用嘴型示意三点钟方向。

姜利民眯眼细看,三块覆满藤蔓的"岩石"排成三角阵,射击孔里偶有金属反光。

按常规应派人抵近侦察,但此处开阔地有三十米,强攻等于送死。

姜利民摸出缴获的苏制手电筒,战术背心上插满炸药管:"我引蛇出洞。"

当刺眼的光柱突然划破黑暗时,两个暗堡瞬间喷出火舌。

子弹把姜利民藏身的石堆打得火星四溅,却暴露了自身位置。

趁着越军更换弹链的间隙,他猫腰窜到最近的暗堡侧翼,五公斤炸药顺着射击孔塞进去的刹那,爆炸气浪把三十米外的灌木都掀得倒伏。

巨大的声响惊醒了整个阵地。

就在姜利民扑向第二暗堡时,某处岩缝突然射出曳光弹,他左腿像被烙铁烫中般剧痛。

拖着伤腿滚进弹坑前,他清楚看到第三暗堡在东北角的榕树根下喷吐火舌。

"给我掩护!"嘶吼声里,两名战士的冲锋枪同时指向新暴露的目标。

姜利民单腿蹦跳着窜到榕树下,炸药包拉火管冒烟时,后背能感到暗堡散发的湿热气息。

连炸三堡的壮举已经足够传奇,但更大的威胁还在后面。

当姜利民接过最后一个炸药包扑向东南方时,谁都没注意到岩壁上的裂缝突然张开。

那是利用天然溶洞改建的第四暗堡。

七点六二毫米机枪弹追着他的身影扫射,血花在月光下绽开的瞬间,战友最后听见的是拉火绳摩擦的嗤嗤声。

姜利民的遗体在黎明时分被找到。

身中七弹的军装口袋里有张浸血的照片,是他与父亲在老家院门口的合影。

根据战地记者记录,他用二十八岁的生命扫清了四座暗堡,为主攻部队打开了五公里通道。

后来人们在连队日志里发现他1月写的请战书,末尾有行小字:"父亲问我当兵为什么,明天我将替他看看答案。"

边境的旱季风吹过焦灼的山林,被炸塌的暗堡变成冒烟的土堆。

在后续部队的进军路线上,有个新来的小战士跌倒了又爬起来,背包带系得和烈士当年一样紧。

战役结束后的庆功会上,本该坐主宾席的位置放着束木棉花,师政委说花是替烈士父亲献的。