1942年7月26日,太原城郊外的一处荒地上,日军第41师团正在进行新兵训练,200多名中国战俘被押解到这里,他们的双手被绑在木桩上,成为日军刺杀练习的目标。

这种训练在日军内部被称为“胆量训练”,目的是让新入伍的士兵克服杀人时的恐惧,根据日军第41师团的训练手册,每个新兵必须完成至少3次活体刺杀才能通过考核。

赵培宪是被俘战俘中的一员,29岁,山西五台县人,曾在晋绥军358团担任班长,7月15日在娘子关战斗中负伤被俘,关押在太原战俘营已有11天。

当天上午10点,日军开始训练,一个个战俘被拖到木桩前,新兵们排队用刺刀练习,每次刺杀后,日军医官会检查伤者是否还有生命体征,确保“训练效果”。

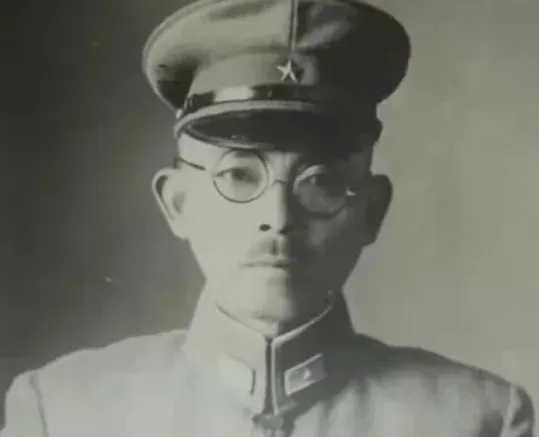

轮到赵培宪时,负责看守的是一名日军少尉和两个新兵,少尉年约25岁,刚从日本国内调来,对这种训练显得有些紧张,他解开赵培宪的绳索时,手法生疏。

赵培宪注意到少尉腰间的南部手枪保险没有关闭,在被推向木桩的瞬间,他突然转身夺枪,少尉反应不及,手枪被夺走,赵培宪立即开火击倒了两名新兵。

枪声引起骚乱,其他日军士兵开始追击,赵培宪跑向东南方向的山坡,那里有一片松树林,他在太原战俘营时就观察过周围地形,知道那片林子可以通往八路军根据地。

追击过程中,日军开了十几枪,其中一发子弹击中赵培宪的左肩,他忍着疼痛继续奔跑,进入树林后利用复杂地形摆脱了追兵,血流不止让他头晕目眩,但他没有停下。

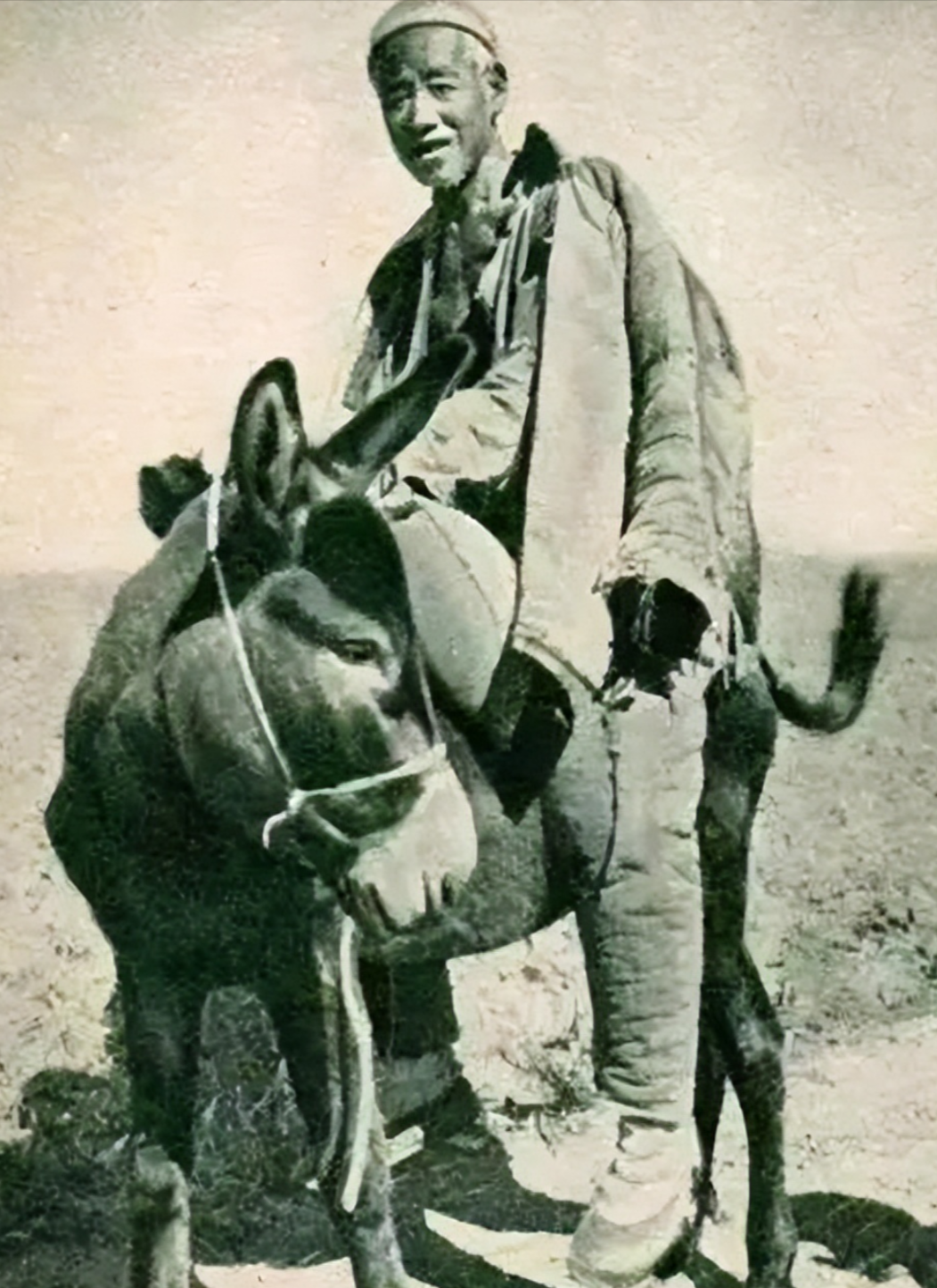

赵培宪在林中发现了一个天然山洞,洞口被荆棘遮挡,他撕下衣服包扎伤口,用树叶和泥土掩盖血迹,日军搜索队在附近转了两个小时后撤回,没有发现这个隐蔽的藏身处。

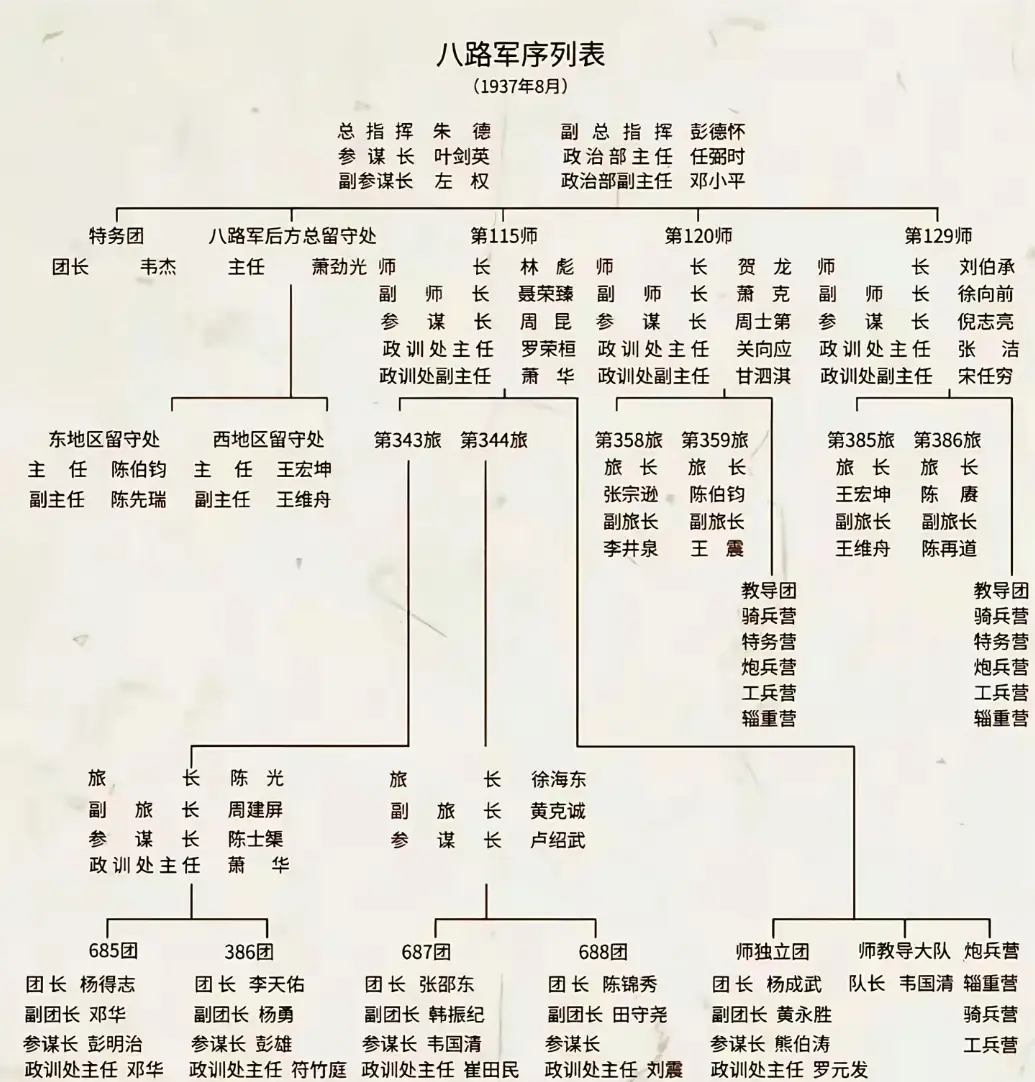

第二天黄昏,赵培宪听到远处传来熟悉的陕北民歌,他循声摸索,发现是八路军120师的一个侦察小组,战士们发现他时,赵培宪已经因失血过多昏倒在地。

八路军卫生员给他简单包扎后,连夜将其转移到根据地的野战医院,军医从他肩膀里取出弹片,发现子弹差点击中动脉,如果再晚几个小时,后果不堪设想。

苏醒后的赵培宪详细汇报了在太原战俘营的见闻,他提供的情报包括战俘营的位置、看守人数、作息时间等,为后来的营救行动提供了重要参考。

根据赵培宪的描述,八路军了解到日军在多处设立了类似的“训练场”,除太原外,大同、阳泉等地也有发生,这些训练通常选择在偏僻地区进行,避免被外界发现。

八路军根据这些情报,在8月中旬成功营救了太原战俘营的47名中国军人,行动中击毙日军12人,其中包括那名主持训练的少尉军官。被营救的战俘大多数选择加入八路军继续抗战。

类似的暴行在华北各地都有记录,据不完全统计仅1942年夏季,日军在山西境内就有至少15处这样的训练场,每处训练场平均每月“消耗”战俘约50人。

日军这种训练方式违反了《海牙公约》关于战俘待遇的相关条款,但在当时的战争环境下,国际监督机制完全失效,暴行得以肆意进行。

赵培宪康复后加入了八路军,在120师358旅担任副班长,1943年春季反扫荡中,他带领全班坚守阵地4小时,击退日军三次进攻,荣获“战斗英雄”称号。

1945年日本投降后,远东国际军事法庭对日军战犯进行审判,赵培宪作为重要证人出庭作证,他的证词成为指控日军暴行的重要证据之一。

太原战俘营的惨案并非孤例,根据战后统计,整个抗战期间日军在中国设立的战俘营多达200余处,被害战俘总数超过10万人,这些数字背后是无数个家庭的破碎。

赵培宪的逃生经历说明,即使在最绝望的情况下,人也不能放弃求生的希望,他的机智和勇气,代表了那个时代中国军民的精神品质。

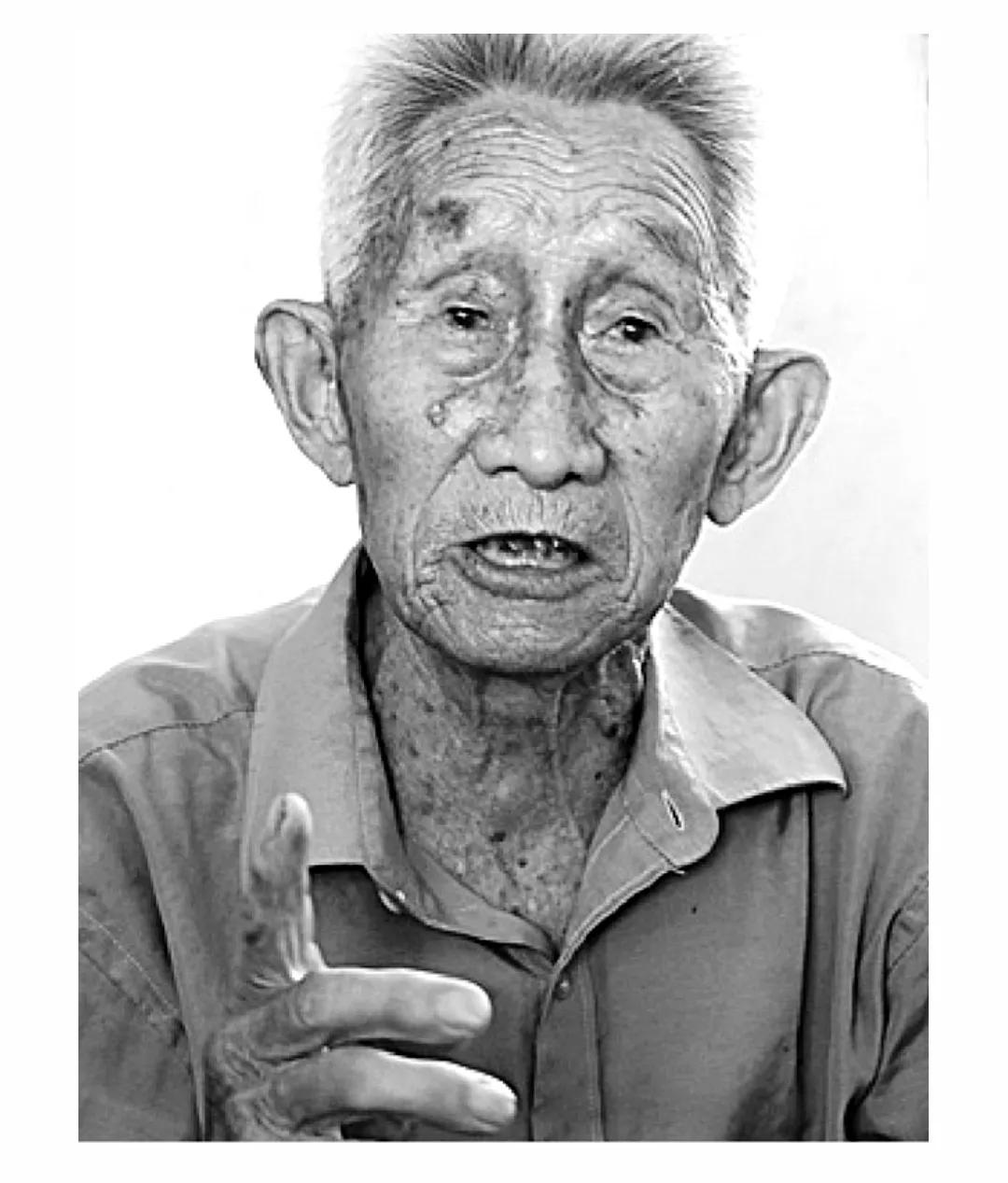

1949年后,赵培宪回到家乡务农,他很少向人提起那段经历,只是默默地参加每年的抗战纪念活动,直到1985年,在史学工作者的反复请求下,他才同意口述那段历史。