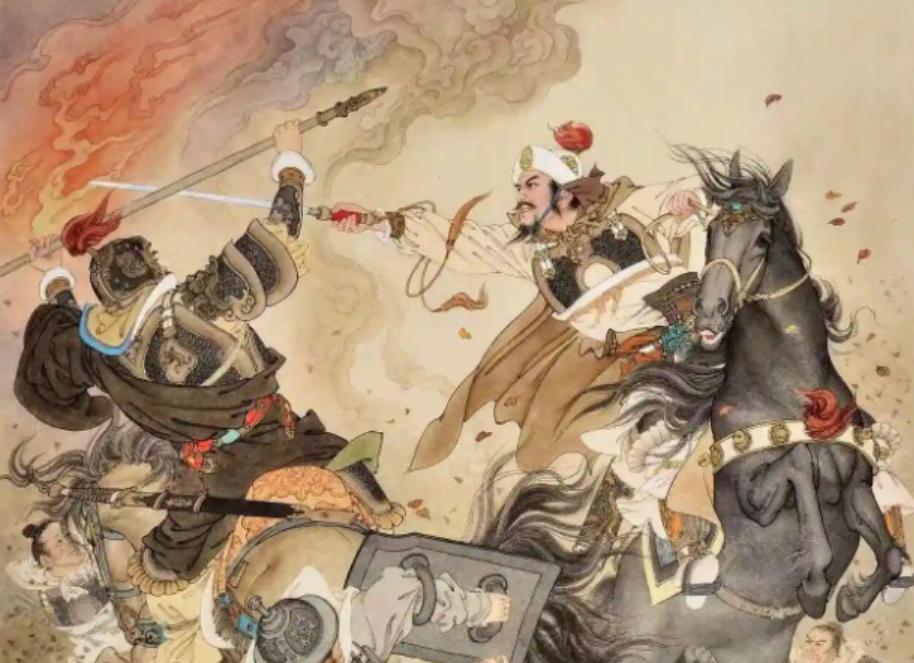

1644年怀庆之战,李自成赢得战术胜利,战略上却输了,李自成太着急,若是懂得收缩防线,不急于反攻河南,多尔衮未必能笑到最后。 河南怀庆城外杀声震天。大顺军骑兵如潮水般涌出,将5000名清军精锐包围在山谷中,这场看似不起眼的夜袭,却意外改写了中国历史的走向。 当时的中国正处于三国鼎立的混乱局面,李自成的大顺军占据陕西,多尔衮的清军控制北京和华北,而南明小朝廷在江南苟延残喘,三方势力就像拔河比赛,谁先失衡,谁就可能万劫不复。 山海关大战后,李自成被迫放弃北京,退守陕西西安,多尔衮本以为这个农民皇帝已经不足为虑,开始筹划南下攻打南明,然而李自成并没有坐以待毙,他在西安休整三个月后,做出了一个大胆的决定:主动出击。 这个决定在当时看来相当冒险,大顺军刚刚遭受重创,士气低落,而清军正如日中天,但李自成有自己的算盘:多尔衮兵力分散,如果能在河南打一个漂亮仗,不仅能重振士气,还可能拉拢那些摇摆不定的明军降将。 1644年10月李自成亲率精锐东进河南大顺军兵分两路,一路攻打孟津渡口,一路直扑济源县城,消息传到北京,多尔衮立即命令汉军镶红旗总兵金玉和率5000精兵驰援。 金玉和是个久经沙场的老将,他判断大顺军不过是垂死挣扎,只要击败这股孤军,李自成就再无翻身之日,然而他万万没想到,这正是李自成设下的陷阱。 当清军进入怀庆附近的山谷时,四面八方突然响起战鼓声,李过、刘宗敏等大顺悍将早已埋伏多时,数万大顺军从各个方向杀出,金玉和拼死突围,最终战死沙场,5000清军几乎全军覆没。 这一战的消息传开后,整个华北为之震动,那些刚刚投靠清军的明朝降将开始重新考虑自己的立场。河南、山西一带,原本已经平静的局面再次出现变数,一些地方官员暗中与大顺军联系,准备随时倒戈。 但李自成没有意识到,这场胜利实际上是一把双刃剑,在北京的多尔衮收到战报后勃然大怒,他立即意识到低估了这个农民对手,原本分兵两路的策略必须改变,必须集中优势兵力彻底消灭李自成。 多尔衮的应对可谓迅速而果断,他立即下令,原本准备南下攻打南明的豫亲王多铎改变进军方向,率大军西进陕西,同时英亲王阿济格从北路加紧进攻。两路大军要在关中会师,对大顺军形成钳形攻势。 这个变化让远在南京的南明小朝廷误判了形势,史可法等人以为清军西进是自己“联虏平寇”策略的成功,以为可以坐收渔翁之利,然而南明内部矛盾重重,江北四镇总兵之间争权夺利,根本无力组织有效的北伐。 1645年初清军的钳形攻势开始显威力,多铎率军抵达潼关城下,阿济格则从北路向西安推进,李自成发现自己陷入了前所未有的困境:东有潼关天险需要防守,北有阿济格大军压境,而自己的总兵力不过十几万,根本无法同时应对两路强敌。 清军带来了威力巨大的红衣大炮,这些从澳门购买的西洋火炮射程远、威力大,是攻城利器,当炮弹在潼关城墙上开花时,守军的士气迅速崩溃,经过数日轰击,号称“天下第一关”的潼关城墙被炸出巨大缺口。 1645年正月潼关失守,李自成不得不放弃经营多年的关中根据地,率残部向南撤退,阿济格趁机从北路突破,大顺军腹背受敌,全线崩溃。 李自成的败亡之路就此开始,从潼关到商洛,从襄阳到九宫山,这位曾经叱咤风云的农民皇帝在逃亡路上越来越孤独,1645年5月李自成在湖北九宫山神秘死亡,距离怀庆大捷仅仅7个月时间。 怀庆之战确实是李自成军事生涯的最后辉煌,这一战重创了清军,鼓舞了反清势力的士气,如果李自成能够见好就收,固守关中或许历史会是另一番模样。 战术上的胜利有时反而会带来战略上的灾难,李自成用怀庆的胜利证明了自己仍有实力,却也因此招来了清军的全力围剿,多尔衮原本还在犹豫是否要分兵两路,李自成的反攻帮他做出了选择。 怀庆之战成为了明清易代的最后一个转折点,此后清军集中优势兵力各个击破,先灭大顺,再平南明,最终完成了对全国的统一,中国历史就此翻开了新的一页,满清王朝的268年统治从此开始。 这场发生在河南小城的夜战,见证了一个王朝的最后挣扎,也预示了另一个王朝的最终胜利,历史有时就是这样,关键时刻的一个决定,往往能够改变整个时代的走向。 《清史稿》中华书局 《中国历代战争史》解放军出版社